-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

投稿日時: 2025-03-31 投稿者: snii

【開催報告】エデュテイメント祭り! at 東京大学

3月23日(日)に開催された「エデュテイメント祭り!at 東京大学」では、教育関係者を中心に103名もの方々に参加登録いただき、『桃太郎電鉄 教育版』の教育効果に関する共同研究の中間の成果を発表しました。

オープニングセッションでは、『桃太郎電鉄 教育版』のエデュテイメントプロデューサー・正頭英和先生が登壇しました。『桃太郎電鉄 教育版』が作られるまでのエピソードなどが語られました。

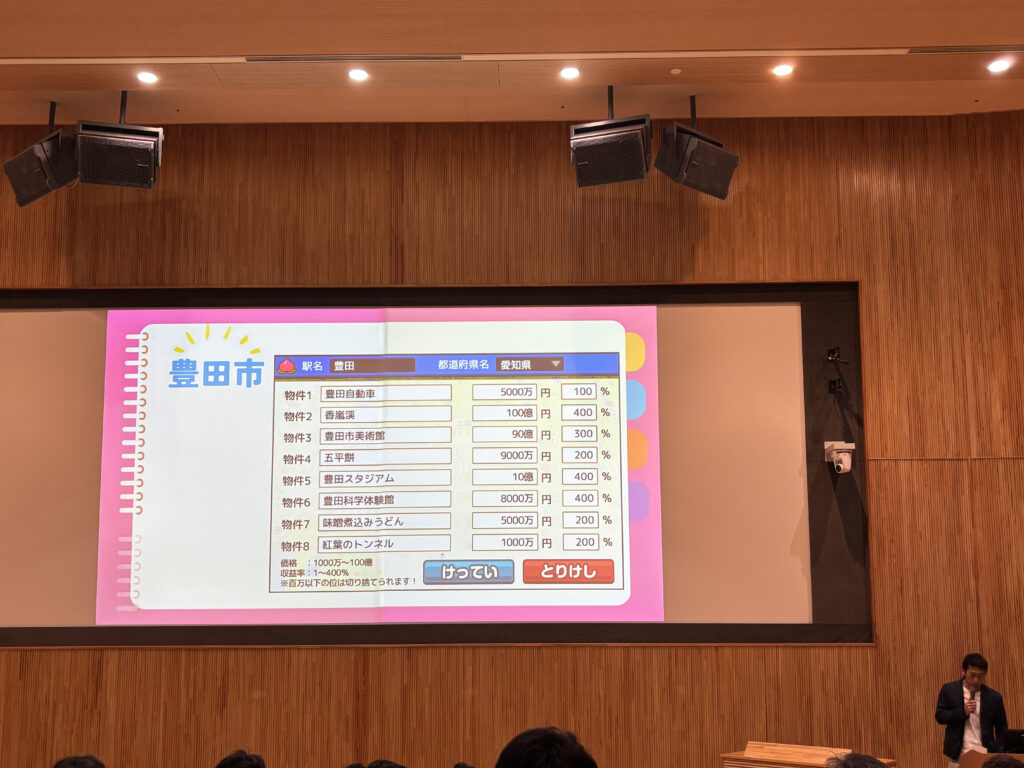

その後、『桃太郎電鉄』シリーズの岡村憲明シニアプロデューサーが登壇し、桃鉄教育版の無償提供の対象を4月10日から「フリースクールなどのオルタナティブスクール(現在の公教育とは異なる、独自の教育理念・方針により運営されている学校)やインタナショナルスクールにも拡大する」ことや、『桃太郎電鉄 教育版』を通して得られた学びを、より深めることができる機能として、4月1日(火)より、任意のマスを物件駅として自由に編集できる「マイ桃鉄」機能を追加することを発表しました。

続いて「マイ桃鉄」の導入事例と新機能の効果に関して、子どもたちが新機能を使い地元の施設を登場させる授業を実践した、青森県八戸市立下長小学校の川村祐輝先生と、名古屋市立正色小学校の青木洸司先生から、それぞれ発表がありました。2人は、子どもたちが「授業に前のめりになった」「達成感を強く感じていた」「自主的に調べる力が付いた」など、子どもたちの著しい変化を、授業の様子を映した動画を見せながら説明しました。

次に、東京大学大学院 情報学環の藤本徹准教授から『桃太郎電鉄 教育版』共同研究の成果報告が行われ、『桃太郎電鉄 教育版』への社会的な反応や導入事例から得た知見、来年度に向けた展望などが紹介されました。

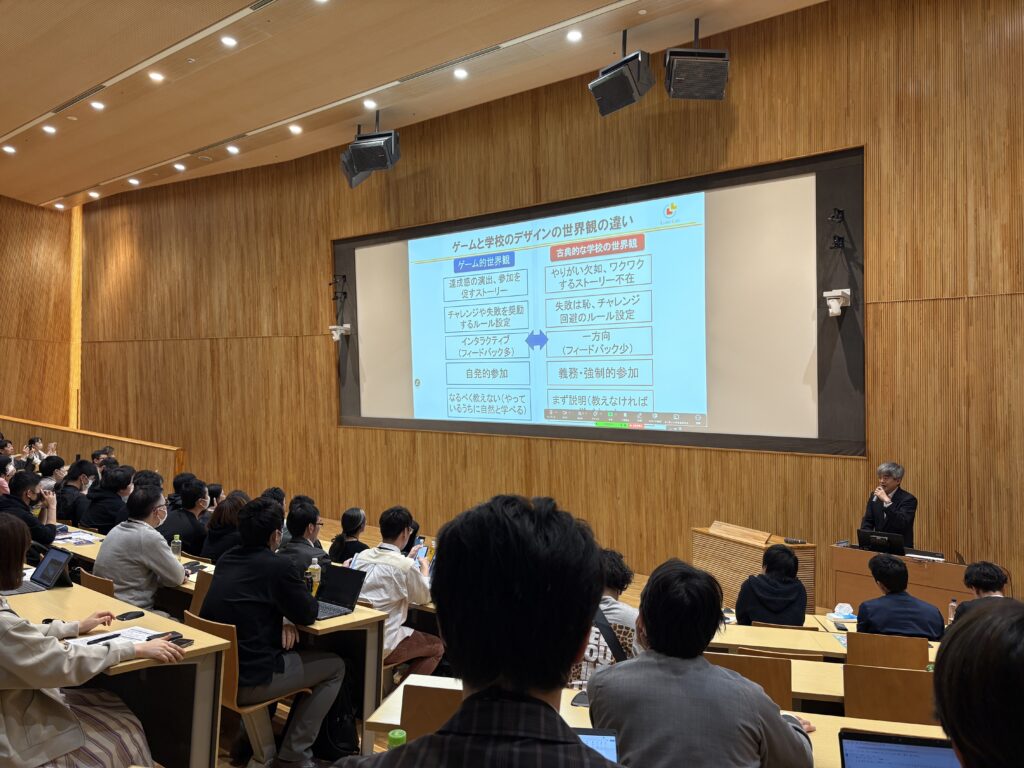

「ゲーム学習論」を長年研究する藤本准教授は、自身の研究室とコナミデジタルエンタテインメントが共同で昨春から始めた「桃鉄教育版の教育的価値の評価」に関する研究の現時点での研究成果として、教諭対象のアンケートやヒアリングなどの結果などに触れながら説明しました。

また「桃鉄教育版を利用して子どもたちの学習意欲を高めた成功事例の情報共有が不十分であり、好事例を共有するためのコミュニティーが必要。またゲームの教育効果を研究する人は少ないので、少ない研究者同士の連携も大切だ」と諸課題を提起しました。2026年度も継続する共同研究ではこれらの教育者・研究者のコミュニティーづくりも研究テーマにする、と述べました。

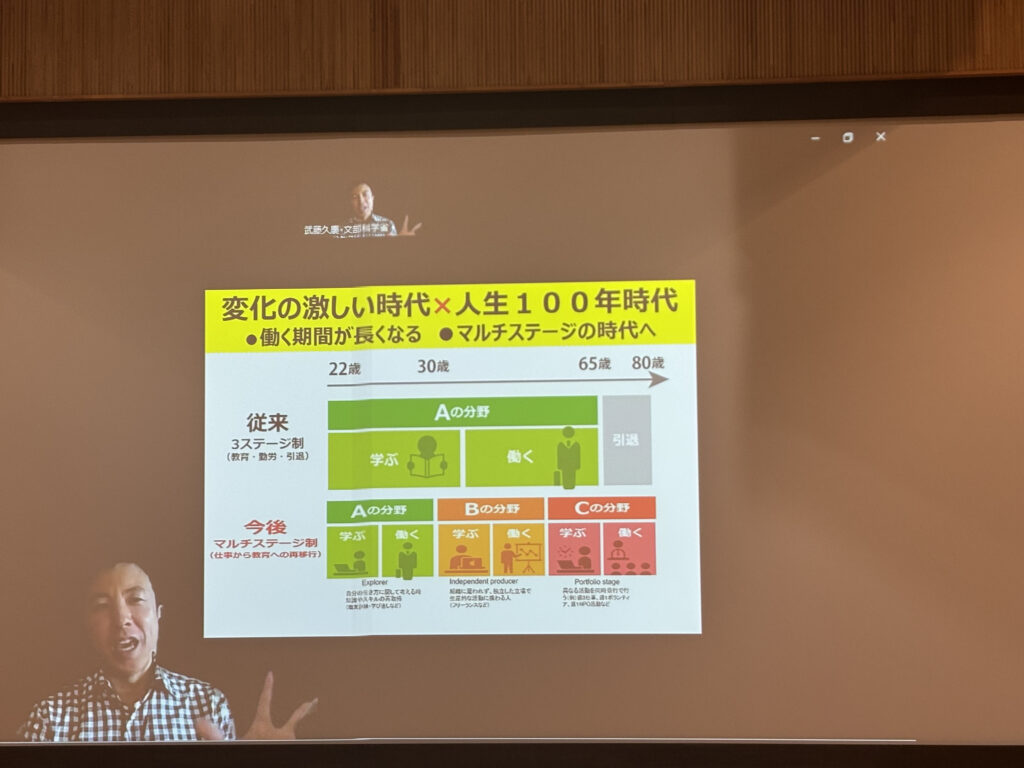

文科省の武藤久慶氏は、さまざまな教育に関する国際比較データや識者の未来予測などを紹介しながら、いまの子どもたちは人口減少、グローバル化、デジタル化、生成人工知能(AI)の進化など、変化の激しい環境の中で成長する世代であり、優れた教師たちがこれまで積み重ねてきた学校教育の素晴らしい成果を生かしつつも、現代の時代環境に適した教育の在り方を考えていかなければならない、と指摘しました。変化の激しい社会で不可欠なものである「主体的に学ぶこと」「学び続ける力」を子どもたちが身に付けるにはどういう教育が必要なのか、また国際比較で「自分の考えを持つ子ども」が少ない日本の子どもたちの「主権者・当事者意識の低さ」を学校教育ではどう改善していくのか、といくつかの課題を提起しました。その上で子どもたちの育成すべき資質・能力を十分意識した実践を行い、情報通信技術(ICT)ツールを使い子どもたちの「深い学び」につなげる試みの必要性を強調。その一つとして、「デジタルゲームの教育への活用は是か非か」という単純な二項対立に陥らずに、子どもたちの学習意欲を高めるゲームをうまく活用しながら日本の教師が得意とするリアル授業の良さとバランスよく組み合わせて、いまの子どもたちに必要な力を育てていく必要がある、とお話しされました。

休憩を挟み、正頭先生、藤本准教授、武藤久慶氏が登壇し、講演を踏まえたデジタル教育の課題や、教育現場で大事なことなどについて語り、参加者の皆さまからいただいた質問に答えました。最後に本日の登壇者全員がステージに立ち、本日の感想や今後の展望などを発信し、盛会のうちに終了しました。なお、休憩中や最後の情報交換会(コミニュケーションタイム)では参加者の方々が企業ブースを訪れ、企業各社によるエデュテイメント関連製品やサービスの展示などに熱心に耳を傾けていました。

参加者同士の交流も活発に見られ、来年度も継続して「エデュテイメント祭り!」を開催していこうと関係者一同、決意を新たにいたしました。

カテゴリー: announcement 作成者: snii パーマリンク