-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

Monthly archive: January 2026

【2026年1月8日】ゼミ活動のご報告

post date and time: 2026-01-12 contributor: fhasuike

こんにちは。M1の蓮池です。

皆さま、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回のゼミの冒頭では、修士課程2年生の3名が無事に修士論文を期限内に提出できたという嬉しいニュースが共有されました。皆さん、本当にお疲れ様でした!

さて、本日のゼミでは、修士論文審査を控えた友利さんと莫さんによる練習発表と、特任研究員の木村先生によるフォーラムの発表報告が行われました。

友利さんの発表

友利さんは、「ゲームを介した交流による児童養護施設の中高生の大学生のイメージの変容に関する研究」というテーマで修士論文の進捗を報告しました。

日本の児童養護施設で暮らす子どもたちの大学進学率は約20.9%と、全国平均(57.0%)に比べて大きく乖離しています。友利さんは、この背景に「大学進学への意欲の欠如」や、身近にロールモデルがいないといった課題があることを指摘しました。

そこで本研究では、子どもたちの共通の遊びである「ゲーム」を媒介にした大学生との交流を設計・実践し、それが大学生に対するイメージや進学意欲にどのような影響を与えるかを調査しています。

発表後の質疑では、本研究で定義した「Game-mediated Activity」という用語の独自性や、限られた発表時間の中でいかに背景と成果のバランスを取るかといった、審査本番に向けた具体的なアドバイスが飛び交いました。

莫さんの発表

続いて、莫さんより、マーダーミステリーゲーム(MMG)をチーム基盤型学習に取り入れた心理教育の可能性について、修士論文の発表練習が行われました。

従来の心理教育は講義形式が中心で、「知っていること」と「行動できること」の間にギャップがあるという課題がありました。莫さんは、MMGの特徴である「役割に基づく視点」や「情報の非対称性」を活用することで、このギャップを埋められるのではないかと考えました。

実際にワークショップを行った結果、MMGは宣言的な知識(用語など)の習得よりも、状況に応じた判断や意思決定といった「シナリオベースの学習」において有意な改善が見られたことが報告されました。また、自分だけが持っている情報を共有するメカニズムが、チーム内の能動的なコミュニケーションを促進することも明らかになりました。

質疑では、専門用語(宣言的知識など)の分かりやすい説明や、実際のワークショップの様子が伝わる視覚資料の追加など、より説得力を高めるためのフィードバックがありました。

木村先生の発表

最後に、特任研究員の木村先生から、富山で開催された「ゲームの遊びと学びの未来フォーラム in 富山」での発表内容について報告がありました。

木村先生は、eスポーツがプレイヤーに与える心理的・認知的影響について、複数の先行研究と自身の知見を交えて紹介しました。 研究によると、熟達したプレイヤーはゲームプレイによって生じた「活力感」を、初心者よりも長く持続させることができるそうです。

また、プロのeスポーツ選手は、非プレイヤーと比較して、空間性のワーキングメモリや注意制御能力が優れているという興味深い結果も示されました。

フォーラムでの議論を踏まえ、集団で行う遊びとしてのeスポーツの盛り上がりを活かすためには、ジャンルを限定せず広義に活動を捉えることや、事前の活動計画、会場運営の人的資源の重要性が改めて強調されました。

2026年最初のゼミは、修士論文の集大成に向けた熱のこもった議論と、最新のゲーム研究に関する知見の共有で、非常に充実した時間となりました。審査を控えたM2の皆さんは、今回のフィードバックを活かして、本番までラストスパートですね!

本年もどうぞよろしくお願いいたします!

【12月4日】ゼミ活動のご報告

post date and time: 2025-12-09 contributor: fhasuike

こんにちは。M1の蓮池です。

12月に入り、キャンパスの銀杏もすっかり散って冬の寒さが本格化してきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は、12月4日に行われた藤本研究室のゼミ活動についてご報告します。

今回のゼミは、文献講読と、企業の方をお招きしての実践的なワークショップという、理論と実践を行き来する充実した2部構成で行われました。

・文献レビューと研究計画の発表(担当:蓮池)

・株式会社コナミデジタルエンタテインメント様による「PROJECT ZIRCON」ワークショップ

それぞれの内容について、当日の熱い議論の様子を交えて詳しく紹介します。

1. 文献レビュー:ゲームの動機づけをどう測るか?

前半パートでは、私(蓮池)が文献レビューの発表を行いました。

現在、私は「ボードゲームを用いた非認知能力(特にリーダーシップスキルなど)の測定」に関心を持って研究を進めています。研究の基礎固めとして、今回は「ゲームの動機づけ」や「心理尺度」に関する以下の2つの主要な論文を取り上げました。

・Ryan et al. (2006): 自己決定理論(SDT)に基づき、ゲームプレイ中の心理的欲求(自律性・有能感・関係性)の充足を測定する尺度「PENS (Player Experience of Need Satisfaction)」についての研究。

・Lafrenière et al. (2012): プレイヤーがなぜゲームをするのか、その動機の質を「内発的動機づけ」から「外的調整(やらされている感)」まで6段階で測定する尺度「GAMS (Gaming Motivation Scale)」についての研究。

【研究計画における悩みと議論】

発表の中では、これらの心理尺度や、社会的情動スキルを測る「BESSI(Behavioral, Emotional, and Social Skills Inventory)」などの既存尺度を、私の研究対象である「ボードゲーム」にどう適用するかについて議論しました。

特に悩ましい点として挙げたのが、「尺度の改変」問題です。

既存の尺度はビデオゲームや一般的な生活場面を想定して作られているため、ボードゲームのプレイ直後に「あなたは集団を率いることができましたか?(リーダーシップ)」と聞くのは、文脈として唐突で答えにくい場合があります。

この点について、参加者からは以下のようなフィードバックを頂きました。

・「質問項目を文脈に合わせて改変することは、回答しやすさを高める一方で、先行研究との『数値の比較可能性』が失われるリスクがある」

・「既存尺度をそのまま使うか、妥当性を再検証する覚悟で独自に調整するか、研究の目的に応じた判断が必要」

尺度構成における「妥当性」と「信頼性」のトレードオフについて、実践的かつ本質的なアドバイスを得ることができ、今後の実験デザインに向けた大きな指針となりました。

2. KONAMI「PROJECT ZIRCON」キャラクター制作ワークショップ

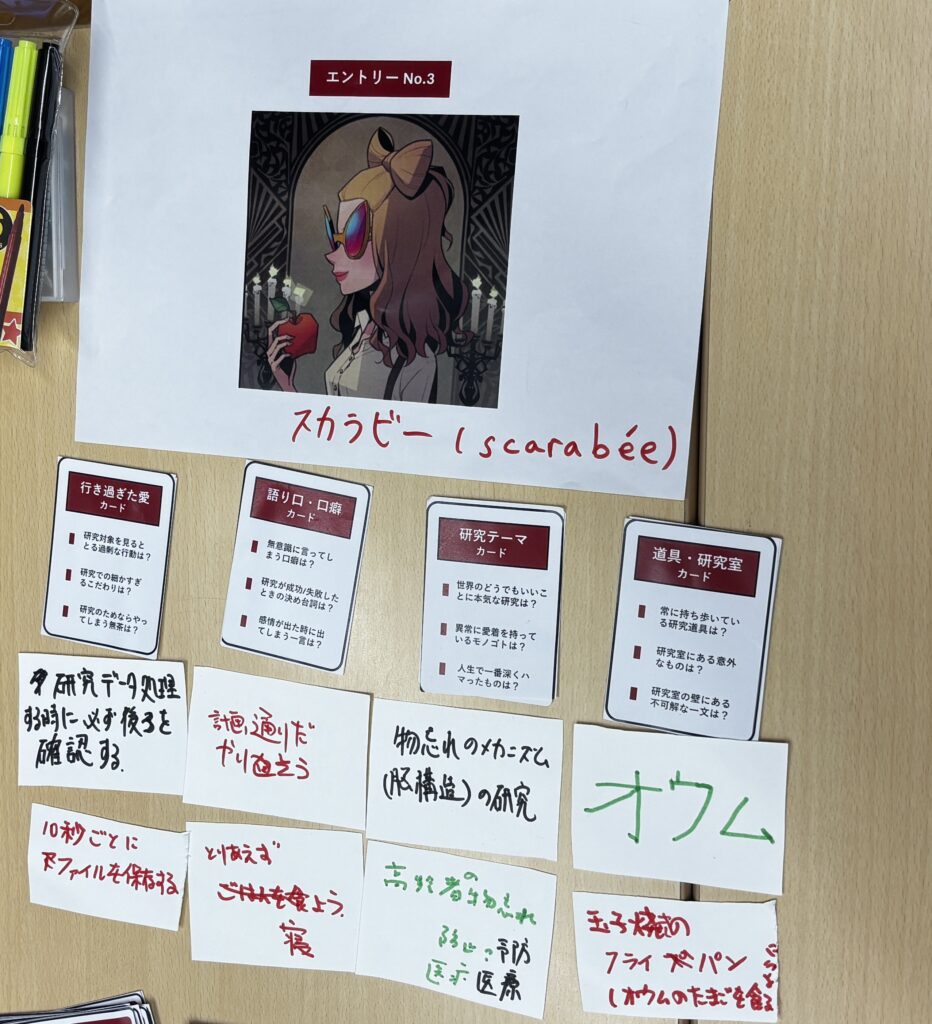

後半パートでは、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの社員の方々にお越しいただき、現在開発中の共創プロジェクト『PROJECT ZIRCON(プロジェクト・ジルコン)』の世界観を用いた、キャラクター作成ワークショップを実施していただきました。

このワークショップは、配られたカード(「情熱的な」「夜型」「失敗」などのキーワード)を組み合わせ、即興で架空の研究者キャラクターやその研究テーマを考えるというものです。

単にアイデアを出すだけでなく、他者の出したアイデアに「乗っかり情報(追加設定)」を加えて面白くしていく、という共創的なプロセスが特徴でした。

【爆誕したユニークなキャラクターたち】

参加者からは、短時間で非常に個性的なキャラクターたちが次々と生み出されました。

・「ドクター・フィッシュ」魚の研究をしているが、最終的には「人間を全員魚にしたい」という野望を持つマッドサイエンティスト。実験終了後には必ず魚を食べるという狂気の設定も。

・「スカラビー」リンゴを愛する「物忘れ」の研究者。自身も研究室でオウムを飼い、卵焼き用フライパンを愛用するなど、独特な世界観を持つキャラクター。

・「ニャンキー」徹底的な「夜型」生活を送りながら、夜行性生物である猫のデータを死ぬほど収集する記録魔の研究者。冷徹でありながら、実験中は妙に明るいというギャップ萌えキャラ。

【ワークショップに対するディスカッション】

体験後の振り返りでは、ワークショップの構造そのものに対する鋭いディスカッションが行われました。

今回のワークショップには「親プレイヤーに選ばれるとポイントが入る」「他人のアイデアに乗っかるとポイントが入る」という競争的な得点システムが組み込まれていました。これに対し、以下のような議論が交わされました。

・ポイントの功罪: 「ポイントがあることで、『自分が面白いと思うもの』よりも『親に選ばれそうな(勝ちやすい)もの』をあえて選んでしまう戦略性が生まれる」

・目的の整合性: 「ワークショップの目的が『自由な発想を楽しむこと』や『意外性のあるアイデアを出すこと』であれば、勝敗を決めるポイント制度はノイズになる可能性があり、むしろ純粋な投票形式の方が良いかもしれない」

企業の方からも「まさにそこが悩みどころで、ゲームっぽくして盛り上げるためにポイントを入れたが、ワークショップとしての目的とのバランスを再考したい」といったコメントを頂き、企業におけるコンテンツ制作のリアルな試行錯誤に触れる貴重な機会となりました。

今回のワークショップを通じて、普段の研究活動とは違う頭の使い方をして、リフレッシュしつつも「楽しさをどうデザインするか」という根源的な問いに向き合えたと思います。

株式会社コナミデジタルエンタテインメントの皆様、貴重な機会をいただきありがとうございました。

参考文献

・Ryan, R. M., Rigby, C. S., & Przybylski, A. K. (2006). The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. Motivation and Emotion, 30(4), 347-363.

・Lafrenière, M.-A. K., Verner-Filion, J., & Vallerand, R. J. (2012). Development and validation of the Gaming Motivation Scale (GAMS). Personality and Individual Differences, 53(7), 827-831.

【活動報告】研究の種探しと、心身を磨いた夏休み (M1 蓮池)

post date and time: 2025-10-02 contributor: fhasuike

M1の蓮池です。 修士課程で初めての夏休みは、研究の準備を進めつつ、心身ともにリフレッシュする機会にも恵まれた、大変実りある期間となりました。

今回は、この夏休みの活動についてご報告します。

研究活動:論文の読み込みと今後の展望

本格的な研究活動の準備として、元藤本研究室の犬田さんの修士論文を読み込み、自身の研究テーマの参考となる箇所の抽出を行いました。

また、私の地元である香川県の学校と連携し、「探求学習」のプログラム設計に携われる可能性が出てきました。まだ具体的な計画には至っていませんが、自身の研究が社会と繋がる可能性に大きな魅力を感じており、実現に向けて今後検討を深めていきたいと考えています。

学外活動:親子ボードゲームジャムのお手伝い

ご縁があり、「親子ボードゲームジャム」というイベントのお手伝いをさせていただきました。 イベントでは、多くの子供達が非常に能動的に、そして楽しそうにオリジナルのボードゲームを制作していました。

その様子を間近で見て、改めてゲームが持つ力の大きさを実感しました。

ゲームは単なる遊びではなく、

- コミュニケーションを円滑にするツール

- 制約の中で新しいものを生み出す創造力の向上

といった側面に繋がることを強く感じました。特に、自分が小学生だった頃には思いもよらなかったようなユニークな発想に触れることができ、大変刺激的な経験となりました。

プライベート:実り豊かな夏休みの思い出

プライベートでも忘れられない経験をすることができました。

雨中の挑戦:富士山登山

夏の大きな挑戦として、2日間かけて富士山に登りました。しかし、期待していた絶景とは裏腹に、登山中はほぼずっと雨。体温と体力を奪われる厳しい環境で、視界も悪く、ただひたすら自分の足元だけを見て一歩ずつ進む時間が続きました。

心が折れそうになる瞬間もありましたが、山小屋で仲間と励まし合い、ついに山頂に到達した時の感動は今でも忘れられません。この経験を通じて、困難な状況でも諦めずに進み続けることの大切さを、身をもって学びました。

故郷での癒し:家族との時間

夏休みには地元香川に帰省し、親戚一同で琴平の街を訪れました。温泉旅館に宿泊したり、名物のうどんを作ったりと、穏やかで温かい時間を過ごすことができました。東京での生活から少し離れ、ゆったりと流れる時間の中で家族との絆を再確認し、心からリフレッシュすることができました。

新たな道へ:柔術との出会い

これまで自己流で筋力トレーニングは続けていましたが、無酸素運動が中心で、実戦的な動きの中でのスタミナ維持に課題を感じていました。そこで、新たな挑戦として柔術を始めました。

柔術は「体を使うチェス」とも言われるほど戦略性が高く、単なる力のぶつかり合いではない、技と知恵の奥深さにすぐに魅了されました。まだ白帯で基本の動きに必死ですが、練習で汗を流した後の心地よい疲労感は格別です。

研究とは全く違う種類の集中力が求められるため、公私の良い切り替えになっており、日々の生活に新たな活力が生まれているのを感じます。

夏休みの期間に得た学びや多様な経験を糧に、今後の研究活動に邁進してまいります。

【7月10日】ゼミ活動のご報告

post date and time: 2025-07-15 contributor: fhasuike

こんにちは!M1の蓮池です。暑さが増してくる季節になりました。

本日は、各々の研究の進捗状況をまとめて、中間発表として報告するゼミ活動となりました。

発表は、社会的課題の解決から、職業倫理教育、文化表象、研究方法論に至るまで、ゲームやインタラクションを共通の軸とした多岐にわたる内容となりました。

友利さん(M2)の発表

友利さんは、「大学生とのゲームを介した交流を通して、児童養護施設で生活する若者の大学に対するイメージの形成」と題した修士論文の中間発表を行いました。

この研究は、児童養護施設の子どもたちの大学進学率が全国平均に比べて著しく低いという背景から出発しています。友利さんは、進学率の低さの一因として、大学進学への具体的なイメージや身近なロールモデルの不足があると考え、大学生との交流がその解決策となりうるかを探っています。

研究では、「ボンバーマン」を用いたゲーム大会「Bomber Cup」を企画・実施。児童養護施設の生徒と大学生がチームを組んで交流する場を設け、その前後での意識変化をアンケートやインタビューを通じて調査しました。

研究結果より、ゲームを介した交流は、施設の子どもたちが大学生個人やその生活(学業、アルバイトなど)へ興味を深めるきっかけとなることが示されました。今後は、修士論文提出を目指し、得られたデータのさらなる分析に取り組むそうです。

大空さん(M2)の発表

大空さんは、「職業倫理教育に資するゲーム学習プログラムの開発と評価」と題した研究の進捗を報告しました。近年、研究不正や企業の不祥事が社会問題となる中、既存の倫理教育が一方的な知識伝達に留まり、実践的でないという課題意識から本研究はスタートしました。

大空さんが開発したカードゲーム「QRP GAME」は、「疑わしい研究活動(Questionable Research Practice)」をテーマに、参加者同士が対話を通じて倫理的な判断軸を自ら考えることを促す教材です。これまでに複数の領域でワークショップを実践し、プログラムの改善を重ねてきました。

ワークショップは参加者から高い満足度を得ており、特に価値観の異なる他者との「対話」のプロセスが学びや楽しさにつながっていることが確認されました。

ゲームの設計は、参加者の多様な価値観を引き出し、それがゲームの面白さに寄与するよう意図通りに機能している可能性が示唆されました。

今後は、収集した質的・量的データをさらに詳細に分析し、学習効果のメカニズムを解明していく予定です。

質疑応答では、『公正感受性尺度』は簡単に変わるものではない等の評価指標に関する議論が活発になりました。

Leafyさん(M1)の発表

Leafyさんは、「Playful Orient? – ビデオゲームにおける東アジア文化の(再)構築とプレイヤーのアイデンティティ・フィードバック」というテーマで新たな研究計画を発表しました。

当初はフィッシング詐欺対策のゲーム設計を検討していましたが、自身の関心を再考し、ゲーム研究の分野へと方向転換しました。

この研究は、西洋製の人気ゲームに含まれる日本、中国、韓国などの東アジア文化の表象(侍、武術、K-POPなど)を分析するとともに、それらの文化圏のプレイヤーがその表象をどのように受け取り、解釈し、あるいは批判しているかを探るものです。

分析は、『Ghost of Tsushima』『Sifu』『Overwatch』といったゲームのテキスト分析と、SteamやReddit、Bilibiliなどのプラットフォーム上でのプレイヤーの受容分析を組み合わせて行われます。

また、本研究内容は、2025年10月にソウル大学で開催される「SNU-UTokyo-NCCU合同シンポジウム」で発表される予定です。

楽しみです!

Johannaさんの発表

Johannaさんは、一連の研究活動の締めくくりとして、ゲームベース学習(GBL)における人間とゲームのインタラクションを分析するための方法論的フレームワークを提示しました。

Johannaさんの発表では、S-O-R-Cモデル(Stimulus-Organism-Response-Consequence)に基づき、プレイヤーの行動を「行動レベル」「認知レベル」「生理レベル」といった複数の階層で捉え、体系的に分析・モデル化するアプローチが紹介されました。

これにより、ゲームがプレイヤーに与える影響や学習が起こるメカニズムを、仮説に基づいた理論的モデリングと、実際のデータに基づいた経験的モデリングの両面から解明する道筋が示されました。

また、日本での生活も存分に楽しんでいる様子が紹介されました。

日本語の勉強だけに留まらず、合唱団のイベント・ラボメンバーとのTTRPG(Tabletop Role-Playing Game)をするなど積極的な活動を行っています。

Johannaさんが、2ヶ月後に帰国してしまうのは大変寂しいですが、それまでにたくさんの思い出を作ろうと思います!

今回のゼミの報告は以上です!もうすぐ夏休みが始まりますね。

体調には気をつけて、これからも研究活動を進めていきましょう!

それでは、また次回のゼミもお楽しみに。

【5月8日】ゼミ活動のご報告

post date and time: 2025-05-11 contributor: fhasuike

こんにちは!M1の蓮池です。

Ludix Labに所属してから、初めてNews記事を作成いたしますので、お手柔らかに読んでいただけると幸いです。

ゴールデンウィークが終わり、研究活動に一層熱心に取り組む時期となりました。今回は、 関連論文紹介と研究員によるプレイセッションという豪華な内容でした!

それでは早速、今回のゼミの様子をお届けします!

大空さん(M2)による関連論文紹介

大空さんは、研究倫理教育に資するカードゲーム教材「QRP GAME」の開発背景と評価計画について3つの関連論文の紹介を踏まえながら、詳細に発表されました。「QRP GAME」では、疑わしい研究活動(QRP)をカード化した疑似体験型のゲームを通じて、参加者自身が倫理判断力を養えるのが大きな特徴です。

設計段階ではADDIEモデル(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation)に沿ってα版からγ′版まで段階的にブラッシュアップされていました。評価手法として、関連論文の「研究倫理教育効果の評価手法に関する試行的考察1」を参考にして、カークパトリックの4段階評価モデル(反応・学習・行動・成果)をベースに、ワークショップ直後の満足度アンケートや事前・事後のQRP把握度評価を行うことを提案されました。

また、研究不正に関する倫理観の変化を評価するために、関連論文の「研究不正に関する態度・価値尺度の改変可能性の検討2」及び「公正感受性尺度日本語版(JSI-J)の作成3」を参考にして、公正感受性尺度を6段階評価によって評価することを提案されました。

発表後のディスカッションの時間では、アンケート項目の改善点等が活発に議論されました。

大空さんの今後の研究活動が楽しみです!

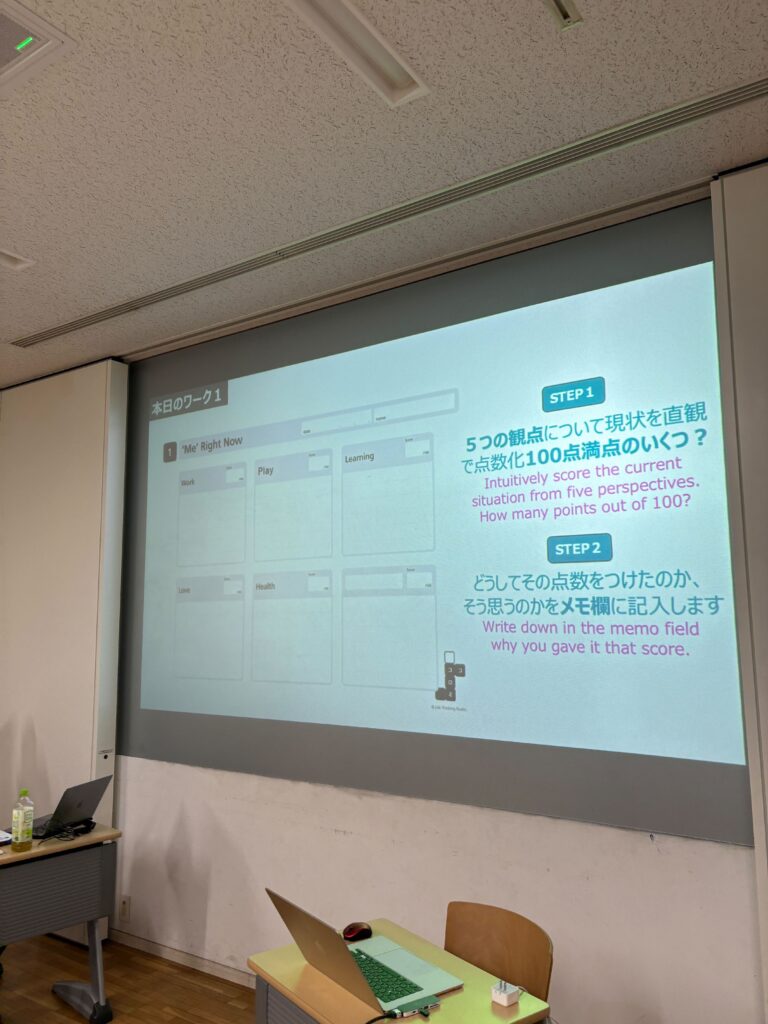

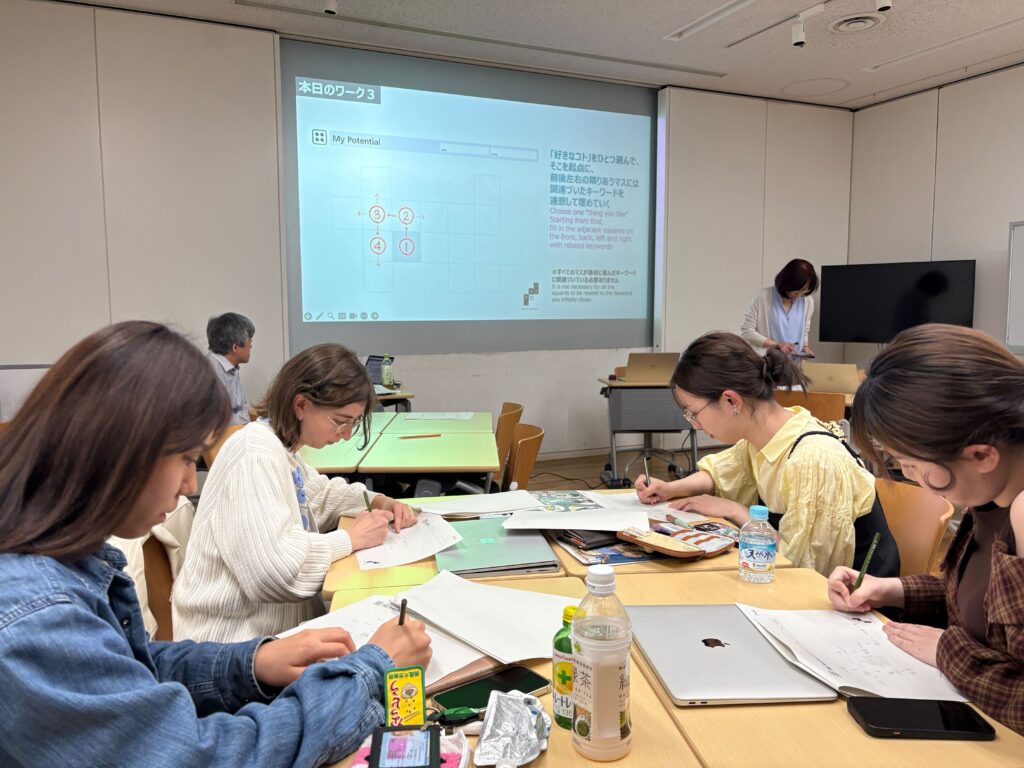

研究員の広瀬さんによるプレイセッション

ゼミ後半は、研究員の広瀬さんによる、自己理解を深めるワークショップ「ココロミ」を実施しました。まず「Work・Fun・Learning・Love・Health」の5領域について自己評価シートに100点満点で点数を付け、その後「自分の好きなこと」を6つリストアップしました。それらを深掘りするとともに、関連キーワードをマッピングして自身の価値観を可視化しました。最後に自身の考え整理して、「自分のIKIGAI(生きがい)」を考えるといったワークショップでした!

ワークショップ中には、グループでの発表の機会があり、他の参加者の価値観を理解したり、自分の考え方に対するフィードバックを受けることで、自分では気づきにくい強みを発見する貴重な時間となりました!

私自身、「ココロミ」のワークショップを通じて、自分の生きがいを言語化でき、素晴らしい体験を得られたと感じています。

「ココロミ」ワークショップ中の様子も掲載します!

最後には、坂井先生から性格特性・思考・行動スタイル診断「キャラフルレインボー」についての説明が少しありました!

また、時間がある時に「キャラフルレインボー」を活用して、自分自身についてより深ぼることができたらなと感じました!

以上、5月8日のゼミ活動の報告でした!

それでは、また!

- 有澤和代, 神里彩子. 研究倫理教育効果の評価手法に関する試行的考察-倫理審査の質向上を目的とした倫理審査委員の教育・研修を題材として. 生命倫理. 2019 Sep 26;29(1):112-20. ↩︎

- 景山千愛. 研究公正に関する態度・価値尺度の改変可能性の検討: HIT-Res (How I Think about Research) の分析をもとに. Studia humana et naturalia. 2020 Dec 25(54):115-27. ↩︎

- 橋本剛明, 唐沢かおり. 公正感受性尺度日本語版 (JSI-J) の作成. 心理学研究. 2019;90(5):503-12. ↩︎