-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

Monthly archive: December 2025

【2025年12月18日】ゼミ活動のご報告——修論チェック大会

post date and time: 2025-12-18 contributor: leafyyan

こんにちは。M1 の Leafy です。

今年最後のゼミの記録を担当することになり、うれしく思っています!

本日のゼミでは、修士論文チェック大会を行いました。修論執筆者である大空さん、莫さん、友利さんの論文を対象に、ゼミ参加者全員がチェック担当としてコメントや質問を行う形式で進められました。

はじめに、約30分ほど、グループごとに分かれて振り返りと確認の時間を設けました。執筆者からの補足説明をきっかけに、チェック担当者がそれぞれコメントの意図を伝えたり、疑問点を共有したりしながら、落ち着いた雰囲気で議論が進みました!

進め方はグループごとに異なり、論文の構成に沿って冒頭から順に確認するグループもあれば、全体の論点や構造を整理することに重点を置くグループもあり、それぞれのスタイルが見られました。

その後、修論執筆者それぞれから、現時点での完成度について簡単な振り返りがあり、多くの方が「まだ途中段階ではあるが、方向性は見えてきている」という感覚を共有していました。

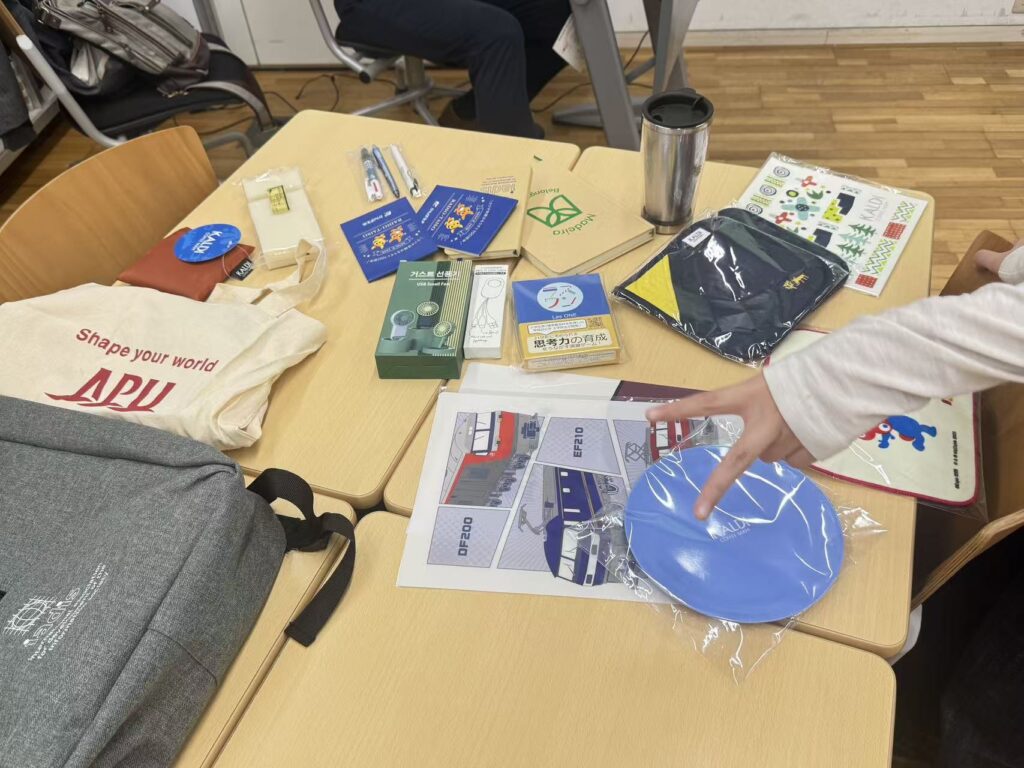

また、「特に参考になったチェック担当」を選ぶ場面も設けられましたが、コメントの内容もやり取りの雰囲気も終始やさしく、全体としてとても温かい時間でした💖。

そのため、なかなか一人に決めることができず、最終的にはじゃんけんで順番を決め、藤本先生から用意された小さなプレゼントを各自が選ぶ形となりました!

最後に、三名の修論執筆者から今後の進め方について簡単な共有があり、次稿に向けて意識している点や、いま特に難しいと感じている修正箇所、これから挑戦したいことなどが語られました。それぞれの執筆状況やペースの違いが自然に伝わってくる時間だったように思います✨。

ゼミ終了後は、近くのお店に移動し、年末らしいリラックスした雰囲気の中で懇親の時間を過ごしました!

今回のゼミは、年末らしい穏やかな雰囲気の中で行われ、たくさんのやり取りと笑顔が印象に残る時間でした。

新しい年には、それぞれの修論がまた一歩前に進んでいくのだと思います。

次に皆さんとお会いするのは新年になりますが、そのときのゼミも今から楽しみです。

【11月13日】ゼミ活動のご報告

post date and time: 2025-11-19 contributor: leafyyan

皆さん、こんにちは。今週のゼミ記録を担当いたします M1 の Leafy です。

今週のゼミは、Leafyの論文紹介と坂井特任研究員によるご発表が中心となり、全体的に雰囲気が軽やかで、話題も面白い回になりました。

前半:ゲームにおける有害行動研究について

まずは私から、最近読んだ ゲームにおける toxic behavior(有害行動) に関する文献2本を紹介しました。

- Kowert, R. (2020). Dark participation in games. Frontiers in Psychology, 11, 598947. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.598947

- Ghosh, A. (2021). Analyzing toxicity in online gaming communities. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(10), 4448-4455.

Overwatch などのオンラインゲームでの自身の経験や、これまで行ってきた「西洋ゲームにおける東アジア文化の再現」研究ともつながるテーマであり、以前から強い関心を持っていました。発表では、「toxic」「trolling」「dark participation」といった用語の違いを整理しつつ、コミュニティの雰囲気、個人の特性、ゲームデザインといった複数の視点から、なぜ有害行動が生まれるのかを説明しました。

また、言語構造が toxic 行動の強度に影響する可能性についても触れました。日本語は他言語に比べて強い罵倒表現が少なく、入力にも手間がかかるため、日サーバーのプレイヤーは暴言が相対的に少ないという点は、私自身の Overwatch の分析にも通じるところがあり、参加者の皆さんからも興味を持っていただけたように感じました。

藤本先生からは、FIFA をはじめとするスポーツ系ゲームで攻撃的な語彙が多く見られる理由として、「現実のスポーツファン文化との重なり」という視点が提示され、議論がさらに深まりました。

質疑応答では、「なぜ政治的キーワードが分析対象に含まれるのか」「この知見をフィッシング対策のシリアスゲームに応用できるか」など、様々な角度から質問をいただきました。やり取りを通して、toxic behavior とフィッシングの両方に共通するデジタル環境での脆弱性や判断が揺らぐ瞬間(tilt point)に改めて気づき、今後のゲームデザインのヒントにもつながりそうだと感じました。

後半:坂井特任研究員による Gamification のお話

休憩をはさんだ後、坂井先生からご発表がありました。

今回が、Southern Oregon University(SOU)での訪問研究と講演を終えてから初めてのゼミ発表とのことで、冒頭から皆の注目が集まりました。

そして何より驚いたのは、発表が最初から最後まで英語で進められたことです。以前よりも語彙の幅や話し方のリズムが明らかに向上しており、その成長ぶりに励まされる思いでした✨。

内容は Gamification が中心で、

- ·「play がどのように学びの構造として機能するのか」

- ·「学習の中で主体的な参加をどう生み出すのか」

といった点について、ユーモアを交えつつ分かりやすく解説してくださいました。

冒頭には「最初に遊んだゲーム」を英語で語り合う小さなアクティビティもあり、教室が一気に明るく、まるでワークショップのような雰囲気に。

SOU での経験と、研究室が大切にしている “learning through play” の考え方が自然に結びついた、有意義な発表でした。

以上、今週のゼミ活動記録でした。

寒暖差の大きい時期ですので、皆さんどうぞ体調に気をつけてお過ごしください。来週もよろしくお願いします。

夏休みの活動報告【おしょろ丸と過ごす北の海航海記】厳小叶

post date and time: 2025-09-23 contributor: leafyyan

こんにちは!藤本研究室M1の厳です。

8月の終わりから9月のはじめにかけて、北海道大学水産学部の練習船「おしょろ丸」に乗って、沿岸海洋学実習に参加してきました。東大からは私を含めて3人、ほかは北大の学部生が60人ほど+修士のTAさん。まさに“北の大所帯”で、少しドキドキしながらのスタートでした。

実習のあれこれ——

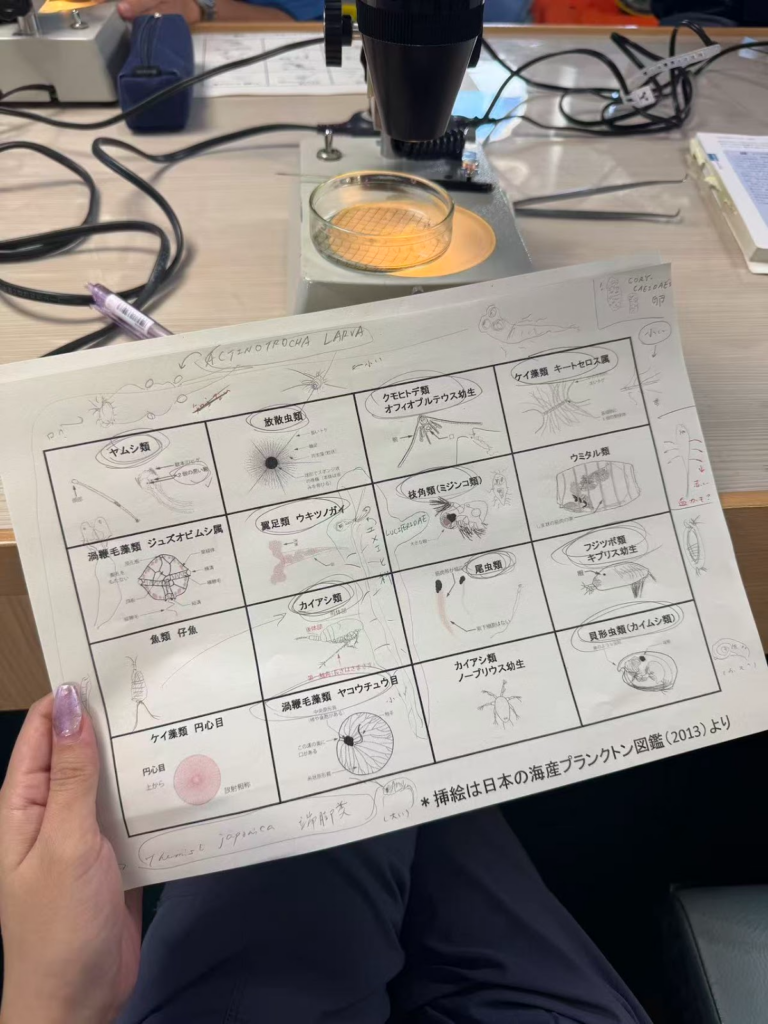

実習の内容はとにかく盛りだくさん。水中音響機器の実習、海洋観測、海水分析、データ解析…と、しっかり理系っぽいこともやりつつ、イカ釣りや解剖、プランクトンや底生生物の顕微鏡観察、鳥類や哺乳類の目視調査など、ちょっとした冒険感のあるプログラムもありました。

中でも印象に残ったのはやっぱり「タコ釣り」。釣り上げた瞬間の重みと力強さに「こんなに大変なんだ!」とびっくり。周りで「うわ、出た!」と歓声があがったりして、まるでお祭りみたいでした。イカ解剖も、最初はちょっと躊躇したけど、普段はなかなか触れない世界に直接触れられるのは貴重な体験でした。

船内ライフ——

「おしょろ丸」での生活も、普段の生活とはまるで別世界。毎朝6時起床、23時消灯。シャワーは節水を意識して、なるべく短く。ゲーム機の持ち込みは禁止で、Wi-Fiどころか携帯も圏外。船内にはクレジットカードで使える公衆電話がひとつだけ、という徹底ぶりでした。

つまり、AIもPCもスマホもない“オフライン生活”。最初は「どうやって発表準備するの!?」と不安でしたが、いざやってみると意外とアナログも悪くない。ノートとペンだけでアイデアを出し合って、みんなでまとめていく時間は逆に集中できて新鮮でした。

それから、細かいルールもいろいろあって面白かったです。「襟付きの服必須」「ドアの敷居は踏まない」「船縁に座らない」などなど。4日間過ごすうちにすっかり体に染みついてしまいました。

さらに特別な思い出になったのが、夜の星空観察。普段は夜間の甲板は禁止なのですが、航海士さんが案内してくださり、2晩にわたって星を眺める時間が設けられました。雲ひとつない夜空に広がる無数の星々、そして天の川までくっきり。東京ではなかなか見られない景色に、ただただ感動しました。久しぶりにこんなに明るい星空を見て、感動レベルMAX。心が洗われるような、すごく癒される時間でした。

小ネタ集——

・「ゲーム機持ち込み禁止」にショックを受けていたゲーマーがちらほら。夜はみんなでトランプやUNOが定番に。

・消灯23時なのに、翌朝は6時起床。寝不足の顔で朝食に並んでる人が続出してました。

・そして意外な発見――同室の女子たちはほぼ全員少なからず船酔いして全滅状態だったのに、なぜか私はピンピンしてました。酔い止め薬も用意してたのに一度も出番なし。4日間まったく揺れを感じず、「もしかして私は天選の海賊王…?」と思いました🌊

最後には「海洋中のマイクロプラスチック調査と発表」というテーマで成果をまとめ、グループごとに発表しました。短期間でデータを整理して議論し、形にするプロセスは大変でしたが、その分達成感も大きかったです。

4日間という短い時間でしたが、普段のキャンパスライフでは味わえない“船の上の生活”を存分に体験することができました。自然や海に向き合う中で、研究への視点も少し広がった気がします。次はもっと長い航海にも挑戦してみたい!

【6月19日】ゼミ活動のご報告

post date and time: 2025-06-20 contributor: leafyyan

こんにちは!M1のLeafyです。6月19日のゼミでは、スペシャルゲストとしてタツナミ シュウイチさんをお迎えし、「マインクラフト教育の進化とプログラミング教育の再定義――AI普及時代に改めて問う、学びの価値と可能性」というテーマでご講演いただきました。

昨年に続いてのご登壇ということもあり、今回も内容は濃密!AI・メタバース・探究学習……今まさに教育の最前線で起きている変化を、マインクラフトというプラットフォームを軸に語ってくださいました。

マインクラフトが切り開く新しい教育のかたち

まず紹介されたのは、マインクラフト教育の爆発的な普及状況です。教育関係者向けの公式研修には世界で10万人以上が参加し、Microsoft認定の学校も年々増加。こうした流れを背景に、タツナミさんは「人間にしかできない力」――創造性、協働性、メタ認知といった要素を育む教育の重要性を強調されました。

そして、こうした非認知能力を実践的に育てる環境として、マインクラフトは非常に高いポテンシャルを持つとのこと。AIとの連携も進んでおり、NPCとChatGPTをつなげることで、ゲーム内で学習支援や対話的指導を行う取り組みも紹介されました。今後はマインクラフトのワールド内だけで「調べる・考える・学ぶ」が完結する未来が見えてきます。

実社会とつながる学びの成果

印象的だったのは、授業の成果が家庭や社会にまで波及しているという具体的な事例の数々。

たとえば、サイバーセキュリティをテーマにした教材では、小学生が授業後に家で家族と話し合い、スマホやPCのパスワードを見直すなどの行動が8割以上の家庭で確認されたとのこと。ただ知識を得るだけでなく、実際の生活を変える力があるという点に、大きな可能性を感じました。

また、長崎の平和教育プロジェクトでは、子どもたちが自らマインクラフトで建物を作ったあと、「爆弾(TNT)」が登場する演出によって「失うことの怖さ」を直感的に体験させる仕掛けが紹介されました。怖がらせるのではなく、”壊されたくない”という感情を通じて、戦争の悲惨さを“自分ごと”として捉えるきっかけとなっていたのが印象的でした。

質疑応答も盛り上がりました!

後は、参加者との活発な質疑応答タイムへ。

私は、ゲームに不慣れな学習者や3D酔いしやすい人への対応について質問させていただきました。タツナミさんは、現場でもそうしたケースはよくあるとしたうえで、まずは観察役から参加させる、画面設定を調整する、ペアやグループ作業を通じて自然に慣れてもらうなど、段階的な工夫を実践されていると話されていました。

他にも、メタバース的な学びがどのように日本の教育現場に根付くか、AIとの協働において子どもの主体性をいかに守るかなど、多様な角度からの問いが投げかけられ、参加者それぞれの視点が交差する、非常に充実したディスカッションとなりました。

「遊び」から始まる学びが、ここまで深く、そして社会と接続しうることに驚きと感動を覚えました。AIと教育の融合が進む中で、「創造性」や「探究心」といった人間ならではの価値をどう育てていくか。そのヒントが、マインクラフトという世界にたくさん詰まっていると実感しました。

以上、6月19日のゼミ報告でした。次回のゼミもお楽しみに!

【4月24日】ゼミ活動のご報告

post date and time: 2025-05-01 contributor: leafyyan

こんにちは!M2の莫です。

4月も終わりに近づき、新年度のゼミも本格的にスタートしましたね。

今回は研究計画・進捗報告、そして研究員発表という豪華な内容でした!

それでは早速、今回のゼミの様子をお届けします。

莫:研究進捗報告

まずは私から、修士研究の進捗報告を行いました。

「Enhancing Team-Based Learning with Murder Mystery Game: A Psychoeducational Workshop Design on Stress Management」というテーマで、マーダーミステリーゲーム(MMG)の仕組みを活用し、チームベース学習(TBL)における情報共有の質を高めるワークショップデザインについて発表しました。

TBLにおける情報共有の偏り(Information Sampling Model)という課題に対して、MMGの役割分担・情報交換のメカニズムがどのように貢献できるかを考察しています。

今回は特に、今後のワークショップ実施に向けた実践面でのアドバイスをたくさんいただきました。本当にありがとうございました!

Leafyさん:研究進捗報告

続いてLeafyさんからは、前学期に配布したアンケート調査の分析結果を共有していただきました。

「ゲームを活用した金融リテラシー向上:アンチフィッシングシミュレーションゲームの設計と評価」というテーマのもと、異なる国・文化圏におけるフィッシング詐欺経験や、対策教育に対する認識の違いなど、興味深い洞察がたくさん紹介されました。

また、アンケート設計や実施における工夫や課題についての振り返りも共有され、非常に実践的な学びが得られました。

Johannaさん:研究計画発表

Johannaさんは、臨床心理学に由来するSORKCモデルについて紹介してくれました。

行動分析の枠組みとして、刺激(S)-個体特性(O)-反応(R)-結果(C)-連関(K)の要素に分け、なぜある行動が起き、持続するのかを分析する手法です。

GBL(Game-Based Learning)にも応用できる理論で、特に行動や感情の観察、介入設計に役立つとされます。

(個人的には、普段の生活でも応用できそうなとても実用的な考え方だなと思いました!)

XIE:自己紹介+研究計画発表

XIEさんは、第一回に間に合わなかった自己紹介を今回してくれました!

自身の研究テーマは「文化遺産をテーマにしたシリアスゲームの設計」。

これまで中国で手掛けた文化遺産関連のゲームプロジェクトや、取得した特許についても紹介してくれて、すごく印象に残りました。

実は、彼女の指導教員が昨年うちの研究室を訪問した際、私も立ち会っていたので、不思議なご縁を感じています!

坂井裕紀先生:研究員発表

最後は坂井先生による、JSET2025春季大会での発表内容のご紹介でした。

テーマは「オンライン学習環境における学びのエンゲージメントとゲーミフィケーションとの関連の検討 ―学習者のタイプに着目して―」。

オンライン講座を対象に、ゲーミフィケーション要素が学習者のモチベーションやエンゲージメントに与える影響を検討したものです。

特に、「プレイヤー型」(報酬志向型)の学習者にとってはゲーミフィケーションがポジティブな効果をもたらす一方で、必ずしもすべての学習者に有効とは限らないという、非常に示唆に富む結果が示されました。

学習支援デザインにおいて、受け手の個性に合わせた工夫が一層重要であることを改めて感じさせられました。

以上、4月24日のゼミ報告でした!

それではまた!

【4月17日】ゼミ活動のご報告

post date and time: 2025-04-22 contributor: leafyyan

皆さん、こんにちは! M1のLeafyです。

2025年度Sセメスターの第二回ゼミ活動の報告をお伝えできることを大変光栄に思います!今回のゼミ活動は特別なものであり、歴史教育の研究者とのゲストセッションでした。

お二人はMario Carretero教授(以下、カレテロ先生)と池尻良平准教授(以下、池尻先生)であり、彼らの発表は非常に魅力的で、多くの有意義な示唆を私たちに与えてくださいました。

まず、広島大学大学院人間社会科学研究科の池尻良平准教授が、彼の研究課題や最近の活動についてご紹介くださり、新たな視野を開いてくださいました。池尻先生の主な研究分野は、歴史を現代の問題解決に応用できる教材を開発し、高校の授業で実践・評価を行うことです。歴史から学べる人類レベルのラーニング・システムを構築することが夢であり、その専門は教育工学、歴史教育、そしてゲーム学習に及びます。

本日、池尻先生は伝統的歴史と現代教育というテーマで共有してくださいました。その中で、主に「歴史タイムマシーン」という教育的意義を持つシリアスゲームプロジェクトについてご紹介いただきました。このプロジェクトは、学生がゲームを楽しむ中で、歴史と現在の社会問題とのつながりを深く理解することを目的としています。

具体的には、「歴史タイムマシーン」では、社会問題を含むリアルタイムなニュースを入力し、いくつかのカテゴリを選択することで、関連する歴史情報を検索することが可能です。このゲームは、出てきた歴史上の因果関係を応用し、新しい視点でニュースの問題を捉え直すことを目指しています。また、この学習支援システムは、高校の先生が世界史の授業で利用したり、世界史を履修している高校生が授業の中で活用したりすることを想定しています。

池尻先生は、このゲームの操作画面を生き生きと示してくださいました。プレイヤーは、社会問題を含むリアルタイムなニュースを入力するだけで、複数のカテゴリを選択し、システムが関連する歴史情報を提示してくれるという仕組みです。これにより、学生は歴史の因果関係を通じて、現代のニュースの深い意味を理解することができます。このゲームは単なる学習ツールではなく、学生の歴史に対する好奇心や参加感を引き出すインタラクティブなプラットフォームとして機能します。興味のある方は、ぜひこちらのリンクから体験してみてください:http://www.historymining.org/timemachine/

続いて、スペインのAutonoma Universityからカレテロ先生が、彼の研究やテーマについてご紹介くださいました。心理学の教授であるカレテロ先生は、歴史のナラティブ、ゲーム、そして集合的記憶に関する広範な研究を行っており、国際歴史教育のハンドブックの編集者でもあります。本日のゼミでは、カレテロ教授が百篇以上の論文を発表され、多くの引用を得ている、非常に優れた学者であることを知り、大変感銘を受けました。

カレテロ先生はまた、歴史や教育に関するさまざまな理論を共有し、特に「ナラティブ(narrative)」が歴史の形成や情報伝達において果たす役割について詳しく説明してくださいました。また、ナラティブの六つの次元(six dimensions of narrative)についても、多くの生き生きとした事例を用いて、物語を通じて歴史のナラティブを理解する方法を示してくださいました。

現在、カレテロ教授は池尻先生と共に新たなプロジェクトに取り組んでおり、歴史に関連するゲーム(例:文明シリーズ)を探求し、プレイヤーがゲームを体験する中でどのように歴史を学び、理解していくのかを調査しています。このプロジェクトの今後の進展を非常に楽しみにしています!

さらに、二人の教授は日本での考察中に訪れた博物館の体験や撮影した写真を共有してくださいました。これは非常に意義深い学術の旅であり、私たちの研究室のメンバーと共にその経験を分かち合い、質問に答えていただき、心より感謝申し上げます。

ゼミ活動を主催している藤本研究室の藤本徹教授も、ゲストスピーカーと共に、教育工学やゲーム学習に関する研究課題を皆さんとシェアしてくださいました。具体的には、藤本先生と研究室のメンバーは、人の学びや成長につながる「楽しい経験(Ludic Experience)」を創出する学習コンテンツの開発や、教育プログラムのデザイン方法論について研究しています。

今日のゼミ活動は、時間があっという間に過ぎてしまうほどでした。皆さんの交流は非常に面白く、熱気に満ちていました。

以上をもちまして、報告を終了させていただきます!ご覧いただき、ありがとうございました!

【12月05日】ゼミ活動のご報告

post date and time: 2024-12-11 contributor: leafyyan

皆さん、こんにちは! 外国人研究生のLeafyです。12月5日のゼミ活動では、莫さん、犬田さん、アマンダさんの研究進捗発表、そしてLeafyが準備したプレイセッションが行われましたので、ご報告です。

■【大空さん】ゲームジャム

発表の開始前に、大空さんが参加したScientific Game Jamについての経験を共有しました。ゲームジャムは、ゲーム開発者やデザイナー、そしてゲーム愛好者が集まり、限られた時間の中でゲームを制作するイベントです。大空さんは『ULTRA FAST WAR』という対戦ゲームをチームで開発し、サイエンスゲーム賞及び観客賞を受賞しました!

■【莫さん】研究進捗発表

次に、莫さんが自身の研究進捗を発表しました。彼女の研究は、murder mystery game(MMG)のデザイン要素を活用し、学習の向上を目指すものであり、具体的にはケーススタディおよび標準化患者を通じてチームワークの強化を図る、いわゆるteam-based learningに関連しています。

莫さんは、研究問題「MMGメカニズムの活用はCoR理論を通じてTBLを向上させるか」を設定し、追加的な文献研究を進めつつ、ワークショップの作成に着手しています。現在、彼女が直面している課題は、ワークショップ作成の参考文献としてMOOCを選択するか、それともより伝統的な教科書を選択するかという点です。莫さんは皆から意見を募り、日本の臨床心理学に関する書籍を参考にしてワークショップを最適化する方針を決定しました。木村先生は、莫さんの研究テーマが主に日本人を対象としていることを確認し、日本の学生や関連する心理系の医師との接触に関するアドバイスを提供されました。

さらに、莫さんは謎解きゲームによる東京大学制作展への参加経験や、今後の短期的および長期的な計画についても報告しました。

■【犬田さん】研究進捗発表

犬田さんは「ゲーム手法を用いたデータ収集法の開発と評価」という研究テーマについて発表しました。彼は今回の進捗発表において、データの収集と分析が既に完了したことを説明しました。犬田さんは、Googleフォームを利用した調査結果、およびその分析方法について詳細に解説しました。

自由記述のセクションでは、共起ネットワーク図の解釈や概要に重点を置き、特にゲーミフィケーションを活用した調査における興味を引く要素およびその頻度について議論を行いました。犬田さんはKH Coderを用いた分析結果も提示し、具体的な説明と共に分析を行いました。

最後に、犬田さんは自身の論文作成の進捗についても触れましたが、その詳細についてはここでは省略いたします。

■【アマンダさん】研究進捗発表

特別研究学生のアマンダさんは、非常に魅力的な研究進捗を報告しました。アマンダさんの研究テーマは「ビデオゲーム、知識、意味生成の絡み」です。アマンダさんは、彼女の研究において重要なゲーム開発者チームであるConcernedApeとのインタビューについて発表しました。インタビューは、アマンダさんにとって学術的にも非常に意義深い時間となったようです。

続いて、アマンダさんは今後6ヶ月間の研究タイムラインや現在進行中の論文について説明し、また日本の学術環境におけるインタビュー設計での参加者報酬に関する問題についても意見を求めました。

■【Leafy】プレイセッション

12月5日のゼミ活動の最後には、私が主催したプレイセッションが行われました。今回のプレイセッションのテーマはボードゲームであり、Leafyはドイツ式とアメリカ式のボードゲームの種類やスタイルについて紹介し、持参した手作りのボードゲーム、つまり「Splendor」メカニズムに基づいたドイツ式の戦略ボードゲームを紹介しました。皆さんにドイツ式ボードゲームの魅力を感じていただけたかどうかわかりませんが、参加者全員が非常に楽しんでいただいた様子でした ♪

以上が、12月5日のゼミ活動に関する報告です。ご覧いただき、ありがとうございました!

寒さが厳しくなり、インフルエンザも流行していますので、皆様は健康に留意し、忙しい学業や仕事の中でも体調に気を付けてください。

【10月10日】ゼミ活動のご報告

post date and time: 2024-10-10 contributor: leafyyan

本日のセミナーは、修士研究の計画と進捗報告に焦点を当てて行われました。濱田さん、莫さん、大空さん、犬田さんが、それぞれ熱意を持って取り組んでいる研究を発表しました。

\\\\ ٩( \’ω\’ )و ////

山内研の李佳誠さんも参加しました!彼は自身の課題に関する紹介で今日のセミナーの幕を開けました。彼の研究課題は、オープン教育資源(OERs)および大規模オープンオンラインコース(MOOCs)を通じて、学習者の自己調整学習を支援することに焦点を当てています。

この研究は、学習者が学習過程で自分の時間を効果的に管理し、学習計画を立て、学習動機を維持することの重要性を強調しています。彼の研究の核心は、「共調整」という方法が学習者の自己調整能力を強化し、学習効果を向上させる方法を探ることにあります。これにより、学習者により効果的な支援方法を提供し、彼らの独立した学習能力の向上を促進することを目指しています。

濱田さんの研究課題は、「Minecraftを使用した英語学習の研究」です。まず、過去の夏に埼玉県の学習塾で小学生を対象に実施したワークショップ実験について紹介しました。このワークショップには、計画を立てる(make a plan)、図書館を建てる(build a library)、図書館を共有する(share your library)などの手順があり、特に英語の使用を奨励するルールが重要視されました。さらに、Minecraft教育版を使って長崎の歴史を学び、ゲーム内で地元の歴史的建物を再現するなどの事例を展示しました。濱田さんが紹介した子供たちの作品は非常に素晴らしく、興味のある方はぜひご覧になるように勧めています。

研究課題の紹介では、Minecraftがどのようにwillingness to communicate(WTC)に影響を与えるかを探討しました。具体的には、以下の2つの側面に注目しました:

1. trait WTC:個人の性格に関連し、長期にわたって安定した意欲。2. state WTC:短期的な状況に応じて変化する意欲。濱田さんは、「再生面接法」やidiodynamic methodの2つの主要な方法を用いて、WTT質問紙、参加者の英語学習歴、Minecraftのスキルレベル、活動中のMinecraft画面の録画などのデータを統合的に使用し、trait WTCを測定する計画です。

アマンダさんからは、co-designというツールの使用が助けになるのではという助言があり、濱田さんに期待されています!๑╹◡╹)ノ

犬田さんの研究課題は、オンライン調査における問題、特に消極的な回答者の対応を、ゲームを活用して最適化することに焦点を当てています。セミナーでは、この方法の心理的効果、ユーザー体験の向上、動機付けの向上、参加率の向上といった、多方面にわたる効果について説明しました。

犬田さんは、先行研究における問題や、現在の実験哲学における複雑すぎる課題が、参加者の消極的な回答を引き起こす原因であることを紹介しました。

彼は、ゲーム制作ツールや画像生成ツール(AI:Midjourneyなど)を使用している現在開発中のデモを紹介しました。犬田さんが披露したデモ作品は非常に興味深く、多くのインタラクションとさまざまなシナリオが含まれており、ユーザーフィードバックも非常に良いものでした。従来のアンケート調査よりも明らかに魅力的であり、彼の今後の作品が楽しみです!

莫さんが今日のセミナーで、「殺人ミステリーゲーム(MMG)を用いてチーム学習を強化する」という課題を紹介しました。彼女は殺人ミステリーゲームの要素と形式を詳しく説明し、昨年の研究計画に基づいてさらに深い補足を行い、MMGを通して教育プロセスに新しい価値を加えることを目指しています。

彼女はチーム学習(Team-Based Learning)という学習方法について説明しました。この方法は、5~7人の学生チームを中心としたもので、構造化されたワークフローを持つグループ学習の形式です。一般的なグループワークとは異なり、読解、証拠収集、分析、投票の4つの段階に分かれ、教師の指導による事前学習から始まり、significant problem, same problem, specific choice, simultaneous report「4S原則」に従います。そして最後にピアレビューで締めくくられます。莫さんは、この学習モデルはチームのコミュニケーション能力を向上させるものの、学習効果に対する影響は未確定であると指摘しています。彼女は、その研究結果を検証するために、対照群と定量的メタ分析(Meta-Analysis)を導入しました。

さらに、莫さんは彼女の研究と密接に関係する資源配分理論について紹介しました。この理論での「資源」とは、MMGゲーム内の情報を指します。彼女は情報サンプリングモデル(Information Sampling Model)を使用して、MMG内でのプレイヤーの情報交換パターンを探りました。最近の研究では、チーム学習を通じて大衆心理教育(Popular Psychoeducation)、すなわち一般向けのメンタルヘルス啓蒙を紹介する部分も追加し、この分野でワークショップを設計・実施することを計画しています。

本学期、莫さんは卒業に必要なコースを可能な限り修了し、その後はワークショップのデザインに集中できるようにする計画です。同時に、修士論文の文献レビューも完了させる予定です。彼女の応援をしましょう!⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ˂̶͈́)۶⁾⁾

大空さんは参加者に向けて、彼の研究計画の時間表を詳しく説明しました。その中には、KJ法を活用した情報整理、計画の策定、そして将来の発表日程や会議参加の予定が含まれています。研究に初めて触れる人々に向けて、「QRP Game」というカードゲームを通じて研究倫理を学ぶ方法について魅力的な紹介を行いました。これには事例確認、評価、発表、そして採点といったプロセスが含まれています。さらに、「Moon Shooter(Moon Shop Project)」についても紹介し、多くの関心を引きました。

また、大空さんは現在進めているワークショップ計画を共有しました。これらの活動は異なる場所で3回開かれ、幅広い参加者情報を集める予定です。彼は長期および短期の目標についても述べ、例えば学習分析スキルの向上やNHKや高等教育機関での研究推進を目指しており、カードゲームを倫理教育に革新的に活用することを意図しています。この一連の計画は彼の最終的な目標に向けた基盤を築いており、期待が高まります!

最後に藤本准教授は藤本研究室が主催する研究発表に関する企画「ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム」を紹介しました。次回の開催に向けて準備を進めていますので、今後のお知らせを楽しみにお待ちください!