-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

月別アーカイブ: 2024年7月

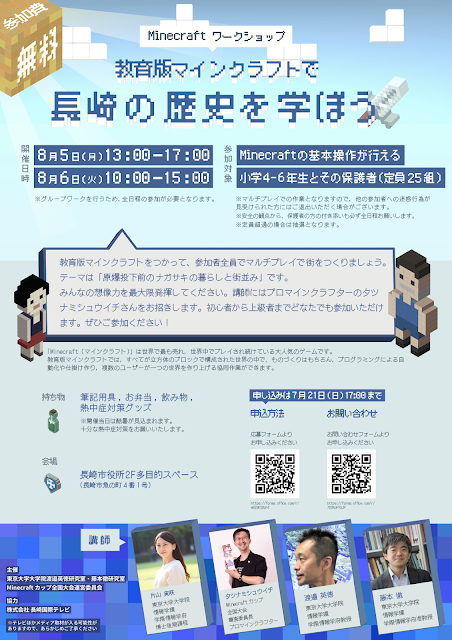

「教育版マインクラフトで長崎の歴史を学ぼう(8月5日-6日)」ワークショップ

投稿日時: 2024-07-01 投稿者: hamada

渡邉英徳研究室と藤本徹研究室は、8月5日(月)- 6日(火)に、Minecraftワークショップ「教育版マインクラフトで長崎の歴史を学ぼう」を長崎市役所にて開催します。本イベントは、「ミライの平和活動展 〜テクノロジーでつながる世界〜」(8月4日(日)〜8日(木))の一環として行なわれます。

イベント概要

かつて長崎にはどのような街があり、それが原爆によってどのように変わってしまったのか。

原爆投下日の8月9日を迎えるにあたり、世界の子どもたちに支持されている「Minecraft」を通して長崎の歴史について理解を深めるワークショップイベントを実施します。参加費は無料です。

教育版マインクラフトを使って、 参加者全員でマルチプレイで街をつくりましょう。

テーマは「原爆投下前のナガサキの暮らしと街並み」 です。

みなさんの想像力を最大限発揮してください!

講師にはプロマインクラフターのタツナミシュウイチさんをお招きします。

参加者全員で協力しながら、グループになって一緒に考え、ワールドを作ってみましょう! ※マルチプレイでの作業となりますので、他の参加者への迷惑行為が見受けられた方にはご退出いただく場合がございます。

- 開催日時 :2024年8月5日(月)13:00〜17:00 / 8月6日(火)10:00〜15:00

- 参加対象 :Minecraftの基本作業が行える小学4-6年生とその保護者 定員25組

※定員が超過した場合は抽選となります

- 会 場 :長崎市役所2F多目的スペース (長崎県長崎市魚の町4番1号)

- お持ち物 :筆記用具、飲み物、お昼ご飯(2日目のみ)、熱中症対策グッズ(パソコンはこちらでご用意します)

- 申込締切 :7月25日(日)17:00 (延長しました!)

- 申込方法 :

①Minecraftカップ全国大会への参加登録 → こちらから

②申し込みフォームから申し込み → こちらから

※申し込みフォームには、ワークショップへの参加登録時に登録したメールアドレスと同じアドレスを入力してください。

③問い合わせ :こちらから

主催:東京大学大学院 渡邉英徳研究室・藤本徹研究室、Minecraftカップ全国大会運営委員会

協力:NIB長崎国際テレビ

- ※本イベントはMinecraft の公式のイベントではありません。Mojang または Microsoft から承認を受けておらず、それとの関連性もありません。

- ※本イベントはMojang または Microsoft とは関係の無い活動のため、Mojang または Microsoft の意見・考えとは異なる場合がございます。

【6月20日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-06-24 投稿者: hamada

こんにちは、修士2年の濱田です。今週も充実したゼミが行われましたので、報告いたします。今回は、大空さんによる関連論文研究、犬田さんによる事例研究、木村さんによる研究員発表の3本立てでした。

大空さん

大空さんは、「技術者倫理教育におけるケーススタディの有効性」をテーマに発表してくださいました。大空さんは先日、自身が研究で設計している倫理教育のためのゲームを使って研修を行ったそうなのですが、果たしてそれが本当に教育に有効なのか疑問に感じ、文献を通してその有効性を学ぶことを目的として、倫理教育の手筈や導入方法について説明しました。

倫理教育は、倫理学の歴史や様々な倫理理論の知識に加え、ケーススタディによる学習が重要となるようです。大空さんは、特にこのケーススタディの部分をゲームによって楽しく学べるようにできればとおっしゃっていました。

今回の文献研究によって、大空さんの研究の位置づけを再度明確にするような発表だったと感じました。

犬田さん

犬田さんは、「アナザーコード リコレクション:2つの記憶/記憶の扉」というゲームを事例研究として取り上げて発表してくださいました。このゲームは、3Dのゲーム世界を探索し、謎や仕掛けを解きながら、ストーリーを進めていくゲーム(アクション×ノベル)だそうです。

今回の発表では、このゲームのUIデザインに着目し、プレイヤーの視線を集める背景のフレームや、キャラクターの会話エフェクト、選択肢選択時のインタラクションについて詳しく解説してくださいました。犬田さんは、このゲームのUIを参考に、自身の研究で制作しているゲームのUI設計を進めています。ゲームのデモも披露してくださいました。完成が楽しみです。

木村さん

木村さんは、「ゲーム心理学」をテーマに発表してくださいました。ゲーム心理学という言葉はあまり学術的には一般化していないそうですが、木村さんはゲーム心理学を確固たる研究分野にすべく、研究を行ない、そしてこれからも研究をひろげていきたいとのことでした。発表の中では、ゲーム心理学を、ゲームスタディーズと心理学を融合した学問分野で、ゲームのプレイヤーの心と行動を実証的に扱う科学的な分野と定義していました。この分野では、ゲームとは何か、ゲームはプレイヤーにどのように影響するのか、ゲームが私たちの生活にどのように役に立つのかという3つの問いを掲げ、それらに応えることを目指すとのことでした。

ゲーム心理学というテーマに対してゼミ生から質問や意見があがり、木村さんも有意義な発表になったとおっしゃっていました。

今週のゼミ報告は以上となります。では、また来週!

【5月2日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-05-02 投稿者: hamada

こんにちは、M2の濱田です。あっという間に学年が上がっていました。

では、今週のゼミ報告です。

今週は、濱田による事例研究・大空さんによる事例研究・夏休みの出張ゼミ企画検討セッションの3本立てでした。

濱田:事例研究

今回の事例研究では、「トド英語」というアプリを紹介しました。このアプリは、動画や本、ミニゲームなどを使いながら英語を学ぶというもので、すべてクリアすると幼稚園~小学2年生レベルの英語をマスターできるとのことです。私はMinecraftを使った英語学習をテーマに、英語コミュニケーションが促進されるようなワークショップの開発をしているのですが、「トド英語」で使われている手法がワークショップでの英単語の導入などに使えるのではないかと思い、事例研究の対象としました。

今回の事例研究で、学習対象の単語に繰り返し触れること、そして綴りを画像や動画とともに学習することの2点が重要で、それはどちらもMineecraft上で実現可能であるとわかりました。

ここまでが事例研究の目的でしたが、研究室メンバーからのフィードバックで議論が進み、ワークショップにゲーミフィケーションの要素をどのように入れることができるかにまで話が広がりました。今後の研究のためになる発表となり、とても良かったです。

大空さん:事例研究

大空さんも事例研究として、『フードデザイン 未来の食を探るデザインリサーチ』という書籍を紹介していました。この書籍の中で『キャット&チョコレート』というゲームの事例が取り上げられており、それがどのように大空さんの研究に活かせそうかという観点から発表してくださいました。

大空さんは、疑わしい研究行為に関する新たな事例を作るために、『キャット&チョコレート』の手法を用いるとのことでした。このゲームは例えば、「大きな岩が転がって来た」といった非日常なお題に対して、「ガムテープ」や「マッチ」といった与えられた選択肢を使ってどのようにうまく乗り切るかを考えるゲームです。

この手法をとりいれることで、普段であれば思いつかない斬新なアイデアが期待できるそうです。これは「ジェネラティブ・リサーチ」と呼ばれます。

また、「なぜなぜ5回」という人の行動の背後にある理由を掘り下げて根底に潜む重要な理由を明らかにする手法や、「What ifシナリオ」という「もし~したらどんなことか?」のようなあらゆる事態を想定し、システムがうまく構築されているかを確かめる手法も研究に取り入れるとのことでした。

このような事例をふまえて、最後に大空さんの今後の研究の方向性について発表してくださいました。

研究室企画検討セッション

企画検討セッションでは、夏休みに行う出張ゼミ企画について検討しました。

今年度は、長崎や大阪で研究室メンバーの発表の機会が設けられるそうです!研究室メンバーはそれぞれやりたいことが決まっており、とても有意義で楽しい企画になるのではないかと思いました!

今週のゼミ報告は以上となります。では、また来週!

【1月18日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-01-26 投稿者: hamada

みなさん、こんにちは。M1の濱田です。

1月18日に行われたゼミの活動の報告です。

今回のゼミは、以下の3本立てでした。

・春口さんによる修士研究発表

・ジョナさんによる研究生活動成果報告

・大空さん、犬田さん、濱田による春季研究活動計画

春口さんは、修士論文口述試験の練習も兼ねて、2年間の研究成果をまとめた発表を行ってくださいました。先行研究からゲーム開発、分析に至るまで丁寧にまとめられており、これまで春口さんが積み重ねてこられた研究成果が伺える発表でした。修士研究お疲れさまでした。ジョナさんは、研究テーマをより具体的にし、継承語に焦点を当ててモンゴル語学習のためのゲームを作られるとのことでした。プロトタイプも作られていて、モンゴル語とモンゴルの文化が同時に学べるように上手く設計されていました。完成がとても楽しみです。大空さん、犬田さん、濱田は、研究に加えて、仕事や就活、学会発表など、それぞれ春休みみの活動計画を発表しました。各自やりたいことが明確にあって、それに向かって着実に進む姿は勉強になる部分が多くあります。

さて、今回が今年度最後のゼミとなりました。時間が過ぎるのはあっという間ですね。

ふり返るとこの1年は、大学院入学もさることながら、Minecraftカップでインターンをさせていただくなど、自分の研究を大きく進める年になったと思います。その一方で、新たな環境に慣れつつ、次々と目の前に現れてくる経験や情報を処理するというのは、なかなか大変な面もありました。新しい世界が見えるにつれて当然疑問も増えていくもので、常に頭の中が?だらけだったような気がします。

ただ、この自分が持っている疑問に対して真剣に考える時間があるということ、そして一緒に考えてくださる方々がいるというのは、非常にありがたいことだと思っています。研究などなど、悩みつつとりあえずの答えを出しつつで来年度も頑張っていきたいと思います。

以上が今回の活動報告です。また次回!

【1月11日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-01-26 投稿者: hamada

みなさん、こんにちは。M1の濱田です。

1月11日に行われたゼミの活動の報告です。

今回は、大空さん、犬田さん、濱田による研究進捗発表と、犬田さんによるプレイセッションでした。

研究進捗発表では、各自が今学期行ってきた研究の成果を発表しました。修士研究に関しては、それぞれ紆余曲折ありながらも研究手法が具体的に固まってきた印象です。その他、研究に関するワークショップの開催や学会発表の準備など、これまで行ってきた活動についても報告しました。来年度も頑張りたいです。

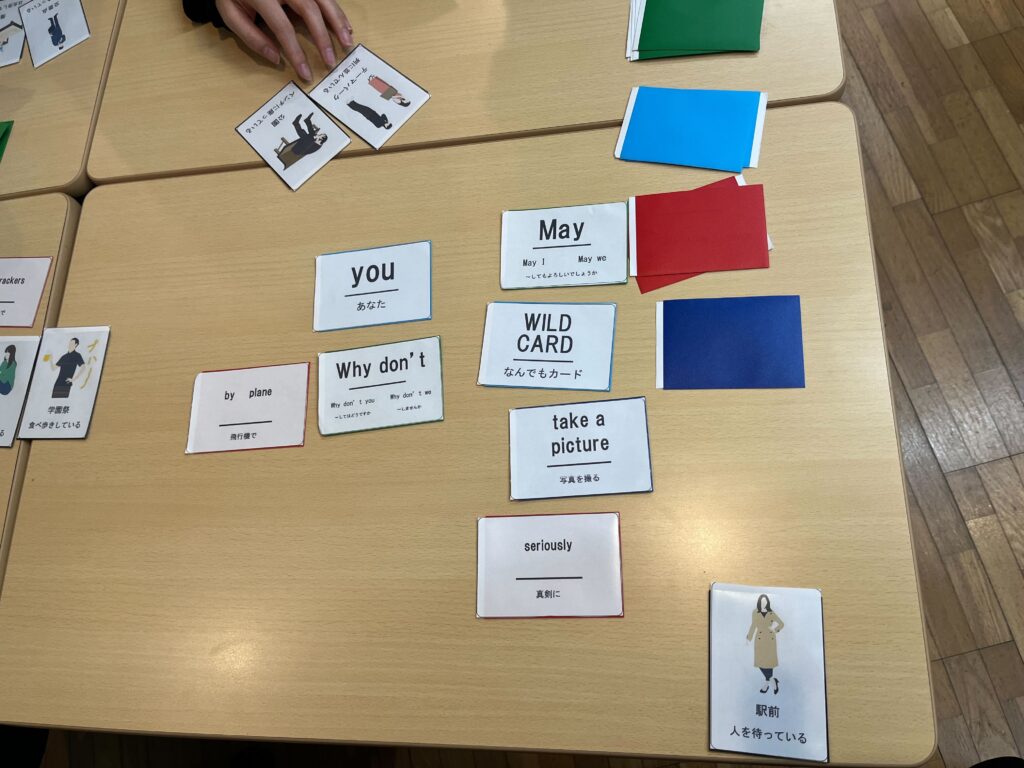

プレイセッションでは、犬田さんが制作したゲーム「Shall we dance? 一緒に踊らないかい?」をプレイしました。このゲームはその名の通り、英語で口説き文句を作るゲームです。ルールは、口説かれる1人が場面設定のカードを引き、それに対して他のプレイヤーは英語の助動詞や主語、動詞などが書かれたカードを組み合わせ、英語とその日本語訳を言いながら口説きます。そして、その中でNo.1口説き文句に認定された人が勝ちというゲームです。カードはランダムなので、どのような文章になるのかわからないという運の要素もあります。

作った口説き文句は、例えば、交差点で信号待ちの人に対して「車でカフェにいきませんか?」という少し怪しげなものから「猫と一緒に宇宙に行きませんか?」といった突拍子のないものまであり、どれもおもしろいものばかりで、いちばん良い口説き文句を選ぶのが大変でした。

そして、今回のゲームは、ゴールが「助動詞を学ぶ」ではなく「口説き文句を作る」という、学習とは少し離れた位置に置かれており、楽しみながら意識せず助動詞の疑問文を学べるゲームでした。機会があればまたプレイしたいです。

以上が今回の活動報告になります。また次回!

11/2 ゼミ活動報告

投稿日時: 2023-11-14 投稿者: hamada

こんにちは。M1の濱田です。11月2日のゼミ活動報告です。

今回のゼミは、以下の3本立てでした。

・春口さん 文献研究

・犬田さん 文献研究

・木村さん 研究員発表

春口さん 文献研究

春口さんは、「私たちはどう学んでいるのか」第2、3章の発表でした。

第2章は、知識とは伝えることができるものではなく、人の中で創発されるものであるという構成主義についての話でした。私たちが知るという経験をするとき、あらゆる感覚(味、食感、重さ、香りなど)や感情を複合して、私たちの経験を作り出し、知識を形成します。また、知識は環境や状況に依存しており、それらと互いに影響しあうことで、知識は構築されていきます。このように、知識は誰かが直接伝えることができるものではなく、主体の持つ認知的リソース、環境が提供するリソースの中で創発されるものであると筆者は述べていました。

第3章は、練習による上達についての話でした。練習によってマクロ化(別々の動作が一連のまとまりを持つ)、並列化(いくつかの動作を同時に行える)、環境の再構築(身体の動きを仮想的なイメージの中で再現する)が行われます。これらにより、徐々に上達していくのですが、スランプというものも存在します。このように、上達とは直線的なものではなく、うねりを伴うものです。しかし、このうねりが次の飛躍へと繋がると述べられていました。

犬田さん 文献研究

犬田さんは、「デジタルゲーム研究」第9章の発表でした。

内容は、ゲームをメディア論の観点から捉えるというものです。「すべてのメディアは人間の感覚の拡張である」というマクルーハンの主張を軸に、ゲームは人々の集団意識や社会慣習をコード化し、拡張するという意味で、ゲームもメディアであると説明されていました。そして、どのメディアも他のメディアですでに表象されたものに過ぎないという再媒介化の概念を取り上げ、デジタルゲームも他のメディアを再媒介化したものであると述べられていました。

木村さん 研究員発表

木村さんは、Ryan&Deci(2006)のコンピュータゲームに自己決定理論を適用した研究についての発表でした。これらの研究では、精神的幸福につながるとされる自律性、コンピテンス、関係性に着目して実験、調査が行われ、ゲームのプレイ動機やその違い、ゲーム内の満足度がその幸福にどのような影響を与えるかについて調査されていました。全体的な結果としては、ゲームプレイによる自律性やコンピテンスと精神的幸福の間には肯定的な関連が認められるとのことでした。

以上が今回のゼミ報告です。

夏休みの活動報告【8月】濱田

投稿日時: 2023-10-05 投稿者: hamada

こんにちは。M1の濱田です。

8/4, 5に開催された「教育版マインクラフトで広島の歴史を学ぼう」ワークショップに参加してきました。このワークショップは、Minecraftカップ、広島テレビ、東京大学大学院の渡辺英智研究室、そして藤本徹研究室の共同で開催されました。

ワークショップの目的は、原爆投下前の広島の暮らしや街並みを子どもたちに理解してもらうことでした。広島平和公園レストハウスや広島テレビの展示、事前に準備した当時の写真、原爆を経験した田中稔子さんの講演をもとに、子どもたちは当時の暮らしを想像しながらマインクラフトで再現していきました。お寺や幼稚園、商店街などをテーマとし、グループに分かれて作業をしました。

さらに、セリフを追加できるNPC(ノンプレイヤーキャラクター)を制作した建物に設置し、ワークショップを通じて感じたことや考えたことをNPCに話させたり、当時の人が何を思っていたかを想像してセリフを追加したりしました。

今回のワークショップで最も印象に残っているのが、田中稔子さんがおっしゃった「当時、芝生なんてほとんど生えていなかった」という言葉です。今回使用したマインクラフトのワールドは、地面が全て緑色の草ブロックで覆われていました。普段マインクラフトをプレイしていると、地面が緑色なのは当たり前のことで、子どもたちも全く意識していないポイントでした。この言葉を聞き、子どもたちはさっそく、地面の色を茶色に変えていました。これは田中さんと子どもたちの何気ない会話の一部でしたが、マインクラフトというゲームが、当時暮らしていた人の記憶を蘇らせるツールにもなるし、マインクラフトを通して被爆者の方の当時のイメージが子どもたちにも共有されるのだということを知り、マインクラフトの可能性に感動しました。

私は、このワークショップに企画段階から関わらせていただき、とても貴重な経験となりました。子どもたちに伝えたいことは何か、どうしたらわかりやすく伝えられるかをメンバーのみなさんとひたすらに考え、形にすることができました。このことで、ワークショップを企画する際の核の部分が何となくつかめたような気がします。これから自分で企画し運営していく機会が増えていくと思うので、今回の経験を糧に精進していきます!

最後に、ワークショップ開催にあたり、非常に多くの方のご支援をいただき、子どもたちの新たな学びにつながる機会を作ることができたと思います。この場をお借りして感謝申し上げます。ぜひ、機会があればまた開催したいです。

ワークショップの詳細については、こちらにわかりやすくまとめてくださっているので、ぜひご覧ください。

『「教育版マインクラフトで広島の歴史を学ぼう」ワークショップ開催報告(2023年8月4,5日)』

【5月18日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2023-05-29 投稿者: hamada

こんにちは。M1の濱田です。早速、ゼミ活動の報告です。

今回は、文献研究(犬田さん)、事例研究+進捗報告(濱田)、研究員発表(木村さん)の三本立てでした。そして、ゼミ終わりに台湾料理を食べに行く会が開催されました!

犬田さん

犬田さんは、ゲームを使用したデータ収集法について研究されていて、その基盤となる枠組みについての紹介でした。

文献はこちらです。

・Harms, J., Wimmer, C., Kappel, K., Grechenig, T. (2014) “Gamification of online surveys: conceptual foundations and a design process based on the MDA framework” . In: Proceedings of the 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational. pp. 565–568. ACM

・Hunicke, R., LeBlanc, M., and Zubek, R. (2004) “MDA: A formal approach to game design and game research”. In Proc. AAAI-04 Workshop on Challenges in Game AI ,1–5.

・Jarrett, C., and Gaffney, G. (2008) “Forms that work: designing web forms for usability”. Morgan Kaufmann,pp5-6

発表によると、ゲーミフィケーションを用いたオンライン調査では、MDAモデル(ゲーミフィケーション)、アンケートフォームデザイン、調査領域の3つの軸をもとに、それぞれをどのように組み合わせるかについて考えながらデザインしていく必要があるとのことでした。

また、WEB調査にゲーミフィケーションを組み込むことで、回答者のモチベーションやエンゲージメントといった心理面・行動面の両方に対して効果が期待できるが、一方で、ゲーミフィケーションの要素が回答の統計誤差につながる可能性もあるとのことでした。

濱田

私(濱田)の発表では、ケンブリッジ大学英語検定機構が開発した『English Adventures with Cambridge』という英語が学べるMinecraftゲームを紹介しました。私の目指すゲームも今回の事例のように、Minecraft内でのNPCとの対話や与えられたタスクの遂行によって付随的に英語が学べるような仕組みにしていきたいと考えています。しかし、具体的な設計図が全く見えない…という相談も兼ねての事例研究発表でした。

藤本先生をはじめ、みなさんからのフィードバックにより、今後の方針として、まずはMinecraftの論文を読み漁り、教育の場面でMinecraftがどのような使われ方をしているかを調査するという結論に至りました。最終的にどのようなゲームにしたいのか決めてから文献調査などを行っていくというより、調査を行っていく中で作りたいものが見えてくるというボトムアップ的なアプローチもあると気づき、個人的にとても有意義な発表となりました。

木村さん

木村さんの発表は、科学とは何か、相関関係と因果関係とは何かというところから始まり、「AならばBである」という命題において、「Aである」からといって「Bである」とは限らないという後件肯定の誤謬についてのお話がありました。

これをふまえて脳機能イメージングについて考えたときに、脳機能イメージングは行動(木村さんの研究の場合はゲームプレイ)と脳活動の相関を見ているにすぎず、相関関係があるからといって因果関係があるということにはならないということでした。

また、脳科学的な説明を加えると、たとえそれが良くない説明だったとしても一般人は信頼しやすくなるという興味深い研究を紹介してくださいました。言葉に踊らされず、その相関関係・因果関係をきちんと理解しようということを改めて肝に銘じました。

台湾料理

参加できる人のみで新居さん一押しの台湾料理を食べに行きました。今回は昨年卒業された叶さん、升井さんも参加してくださいました。おいしい台湾料理を食べながら、藤本先生や先輩方からのありがたいありがたいお話を聞くことができ、とても楽しい会になりました。ぜひまた行きたいです!

自己紹介②&ゼミ活動報告

投稿日時: 2023-04-20 投稿者: hamada

はじめまして。今年度から藤本研究室でお世話になります、濱田璃奈と申します。

研究テーマは、「Minecraft Eduを用いた英語指導」です。Minecraft Eduとは、教育を目的として開発されたMinecraftのことで、プレイヤー(生徒)の統制が取りやすいようなシステムが用意されています。私は学部時代、第二言語習得論を勉強してきたので、その理論を応用して、Minecraft Eduを使った英語の指導ができないかという研究です。

私自身、Minecraftにはとても思い入れがあります。中学生のころ、勉強がとにかく嫌いでゲームに逃げていた時期があり、そのときにMinecraftに出会いました。そこからのめり込んでいったのですが、さすがに罪悪感がわいてきたので、ゲームの言語設定を英語にしてプレイしていました。そこで偶然、ゲーム内のアイテムである石炭(coal)という単語を覚えたのですが、学校の授業でその単語が出てきて、「もしかしてMinecraftで英語を学べるのでは?」と思い、今に至ります。

今回のゼミで、ゼミメンバーの方からMinecraftである必要があるのかという質問をいただいたのですが、そこは何があろうとも揺らぎません笑 が、今後、この点も論理的に説明できるようしっかり考えていきたいと思っています。

今回のゼミ

さて、今回のゼミでは以下の2つを行いました。

・M1研究テーマ発表(犬田さん、濱田)

・M2 研究構想・進捗発表(大空さん、春口さん)

そして、ゼミ終了後に、新メンバー歓迎会を開催していただきました。

M1研究テーマ発表

犬田さんの研究テーマは、前回の記事で紹介されていたように「ノベルゲームを用いたアンケート調査法の開発と効果検証」です。犬田さんは、従来の質問紙による調査に疑問を持っていらっしゃるようで、ゲーム内でプレイヤーが行った選択を調査することで、彼らの意識や価値観をより深いレベルで把握しようという試みだそうです。たしかに、ゲームのキャラクターの作り込み一つでもプレイヤーの性格が色濃く反映されるので、理論的枠組みに基づいた意識や価値観が調査できれば、とてもおもしろいなと思いました。

私(濱田)の研究テーマは、本記事の冒頭でも少し述べましたが、「Minecraft Eduを用いた英語指導のための学習ワールド開発・効果検証」です。私は、せっかく授業で英語を学習しても実際に使えないということが英語教育の問題だと感じてきました。そこで、Minecraftの中で何かを作り上げながら、授業で習ったことが使えるような活動を考案したいと考えています。

M2研究構想・進捗発表

大空さんの研究テーマは、「研究倫理教育に資するカードゲーム型教材・学習プログラムの開発と検討」です。研究の捏造や盗用が繰り返される中で、従来の研究倫理教育の内容などに問題意識を持っていらっしゃり、研究倫理が学習できるカードゲームやカリキュラムを開発されています。私も学部時代、研究倫理に関する説明を受けたのですが、教授の説明を聞いて知識を得るだけだったので、ゲームを通してグループで考えながら学べるというのがとても画期的だなと思いました。

春口さんの研究テーマは、「通信プロトコルと階層の学習を支援するシリアスゲームの開発と評価」です。高校での情報1必修化に伴い、情報技術の初学者が苦手意識を持たずに学習できるようなシリアスゲームを開発されています。プロトタイプを少し見せていただいたのですが、プロトコルの特徴に合わせて動く親しみやすいキャラクターが登場し、映像と知識を繋げて学習することができるので、とても理解しやすいなと感じました。私は情報1の学習内容が確実に苦手だと思うので、ゲームが完成したらぜひプレイしてみたいです。

今回のゼミでは、自身の研究に関連する事項を一つずつ論理的に突き詰めていく作業が必要だなと感じました。「ゲームである必要はあるのか?」や「楽しい学習の楽しさとは何か?」など、自分の中ではなんとなくわかっているつもりでも、きちんと説明できない部分もあり、これからの課題が明らかになりました。

また、研究室の皆さんが圧倒的な知をもとにいろいろな意見を出してくださるので、ほんとうにありがたかったです。自分では考えが及ばなかった部分などを指摘していただき、まだまだ知らないことがたくさんあるなと、とてもわくわくしました。

新メンバー歓迎会

新メンバー歓迎会では、ゲームや研究についてだけでなく、日常生活や就活のことについて、食事をしながら歓談しました。ところどころにゲームの話が入るのが、さすが藤本研究室のみなさんだなと感じました。ゼミでは見られない一面をたくさん見ることができて、とても楽しかったです。余談ですが、藤本先生がお店でキープしているボトルを惜しげもなく研究室のメンバーにふるまっていて、かっこいいなと思いました。

研究室のみなさんに温かく迎えていただき、とてもうれしかったです。これからも健康第一で研究に全力を尽くしていきます。どうぞよろしくお願いします!