-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

カテゴリー: Lab news

【10月17日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-10-18 投稿者: keirinkyou

みなさん、こんにちは!研究生の叶馨霖と申します。それでは、10月17日のゼミ活動を報告させていただきます。この度のゼミでは、研究生の進捗報告が行われ、発表者は斉さん、厳さん、アマンダさん、そして叶(私)でした。

斉さん

まず、斉さんは研究課題の変更について説明しました。知識の不足により、文献を読み進めた結果、研究テーマを「第二言語語彙学習ゲームの評価と設計のためのGameFlowヒューリスティクス」へと修正しました。テーマ自体は変わったものの、研究の動機は基本的に変わっていません。

次に、斉さんはフローモデルについて紹介しましたが、このモデルはさまざまな分野で応用されています。ゲーム学習に特化した研究に集中するため、斉さんはゲームにおけるフローモデルの研究に焦点を当てる予定です。

先行研究において、ある学者はゲームフローモデルを用いてリアルタイムストラテジー(RTS)ゲームを分析し、その結果からRTSゲームの評価や設計に役立つ詳細なヒューリスティクスを提案しました。斉さんも同様に、ゲームフローモデルを使って第二言語語彙学習ゲームを分析し、評価と設計に役立つ詳細なヒューリスティクスをまとめたいと考えています。

さらに、斉さんはゲーム分野と教育分野におけるフロー理論の違いについても説明しました。教育ゲームは明確な教育目的を持つため、楽しさと学習のバランスを見つけることが難しくなります。この時にヒューリスティクスがより重要な役割を果たします。

次に、なぜ第二言語学習を選んだのか、その理由を詳しく説明し、今後の研究計画も示しました。

その後、アマンダさんとモさんからいくつかの質問や提案がありました。アマンダさんは、もっと多くのゲームレビューを行うことを提案しました。莫さんは、どの種類のゲームを対象に調査するのか、また、異なる学年の学生に対する研究には多くの外的要因が絡む可能性があると指摘しました。加えて、ゲームの難易度も考慮すべき重要な要素です。

藤本教授からもコメントがありました。言語学習には単語や文法など、さまざまなタイプがあり、またゲームの形式にもパズルやクイズなど多くの種類があるため、これらの実例研究をもっと明確にする必要があると指摘されました。

最後に、フローゾーンの分類がこの研究の焦点となるのか、またそのデータはどのように収集・統計されるのかという点についても議論が行われました。

厳さん

まず、厳さんは自身のビジョンについて説明しました。彼の目標は、ゲームを通じてプレイヤーに経済や金融の知識を学んでもらうことです。その理由として、多くの人が金融詐欺の被害を受けていることが挙げられます。しかし、このテーマに関する背景調査では、いくつかの問題に直面しています。たとえば、被害者が自らの詐欺被害を共有したがらないことや、多くの人が「自分には関係ない」と考え、調査に協力しないという点です。

厳さんは、通常の詐欺防止教育のように「信じないで」と繰り返し説得する方法ではなく、詐欺のシミュレーションゲームを設計し、プレイヤーが詐欺のシチュエーションに参加することで防止策を学べるようにしたいと考えています。ここで重要なのは、被害者がどのようにして詐欺に引っかかる決断をするのか、そして被害の可能性についてです。

次に、厳さんはゲームをどうすれば魅力的にするかについて、プレイヤーの動機を基に説明しました。しかし、これはゲームデザイン理論のサポートが必要であり、今後さらなる文献研究を行い、どのようなゲームデザインやメカニズムがゲームをより説得力のあるものにするかを探っていきます。

その後、厳さんはこの研究が直面する可能性のある問題をいくつか挙げました。たとえば、実験結果の評価方法、ゲーム形式と金融詐欺教育の融合性、このゲームが金融や経済教育の他の側面に応用できるかどうかといった点です。

評価方法については、厳さんはすでに大まかな考えを持っており、質的調査と量的調査の両方を含む予定です。ただし、これらの具体的な方法については、金融詐欺やゲームデザインに関連する文献から答えを見つける必要があります。

最後に、厳さんは今後の研究計画をいくつか提示しました。

その後、藤本教授は「非常に創造的な発表だ」と感想を述べました。アマンダさんは「今後の研究の方向性は科学研究に重きを置くのか、それともゲームデザインに重点を置くのか?」と質問し、厳さんは「前者です」と答えました。続いて、莫さんからは「脆弱性(vulnerability)の定義は何ですか?」と質問があり、厳さんは「具体的に詐欺にかかりやすい人々の特徴や彼らのプロファイリングを指します。そして、詐欺の過程は意思決定の過程でもあります」と答え、私たちは新たな知識を得ることができました。

アマンダさん

まず、アマンダさんはゲームの人気と、それが現代生活に与える微妙な影響について紹介しました。その後、彼女は自身の主張を述べ、ゲームは文化的な芸術作品であると考え、ゲームが日常生活において人々の思考やアイデアにどのように影響を与えるかを探りたいと語りました。

次に、ゲームが思考を形作るメカニズムを探るために、アマンダさんは彼女が行った文献研究を紹介しました。主に以下のテーマが含まれます:ゲームと学習、ゲームと知識構築、意味形成(Meaning-Making)です。

特に「意味形成」について重点的に説明しました。Meaning-Makingとは、プレイヤーが自身の知識や経験に照らしてゲーム内の出来事を解釈し、意味を創造することを指します。これには次の3つのアプローチがあります:

-Knowing through games (e.g., games as group collaboration)

-Knowing by games (e.g., game developers embed their values into the game)

-Knowing with games (e.g., players co-construct knowledge alongside the games)

文献研究に基づき、アマンダさんは次の研究質問を提案しました:

–RQ1: 「知識の実践」はどのようにして、ゲームによって、ゲームを通して、ゲームとともに実現されるのか?

–RQ2: どのようにゲームを設計すれば、知識の実践をよりよく促進できるのか?

アマンダさんの研究の方法論設計は非常に興味深いものでした: 彼女のケーススタディでは、ゼルダの伝説: ティアーズ オブ ザ キングダム、スターデューバレー、スカイリムに焦点を当て、プレイヤーがこれらのゲームとどのように相互作用し、学んでいるかを分析します。

データ収集方法として、今後の質的研究に役立ついくつかの手法を紹介しました:

デザイナーインタビュー:ゲーム開発者のデザイン意図がプレイヤー体験にどのように影響を与えるかを探るインタビュー。

プレイヤーインタビュー & 日記:プレイヤーが7日間にわたってゲーム体験を記録し、その学びと反省を明らかにします。

ストリーミング観察:プレイヤーのリアルタイムのゲームプレイを観察し、ゲームとプレイヤーの相互作用を分析します。

データ分析については、テーマ分析とクロスケース分析を組み合わせ、プレイヤーとゲームにおける知識の実践を理解する予定です。

ウォークスルー:研究者が自らゲームをプレイし、ゲームデザインや技術的要素を理解します。

初期の発見として、アマンダさんは次のことを紹介しました:プレイヤーは、ゲームプレイスキルの向上、現実世界の情報(例:植物の識別)の学習、自己認識の向上、創造的なインスピレーションなど、ゲームを通じてさまざまな知識を習得しています。また、ゲームは動的なコミュニケーションの一形態としても機能し、プレイヤーはゲームの「言語」を理解しながら関与しますが、時には誤解が生じることもあります。

最後に、アマンダさんは今後の計画について語りました:

- 日本のプレイヤーを対象とした研究を行い、ゲーム体験における文化的な違いを探る予定です。

- 開発者インタビューの継続:ゲーム開発者のデザイン意図とプレイヤー体験を比較するためのさらなるインタビューを計画しています。

- 分析の拡大:ゲームが学習や知識形成をどのように促進するかについてのさらなる洞察を得るための分析を進めます。

その後、莫さんから質問がありました:プレイヤーがゲーム日記の記録を維持し、フィードバックを続けることをどのように保証しますか? これに対してアマンダさんは、重要なのは被験者のコミュニティ意識を強化することであり、データ収集の前に「このプロセスはそれほど難しくない」と伝えることで彼らの自信を高めると回答しました。被験者自身も、ゲーム日記を記録することをゲームコミュニティの一部として共有するプロセスだと感じています。

また、厳さんからも質問がありました:なぜこの3つのゲームを選んだのか?これらのゲームは建築や冒険、経営の要素を含み、非常に面白いですが、ゲームが人の思考を形作るというテーマにおいて、バイアスが生じる可能性はありますか? アマンダさんは、「確かに多少の偏りがあるかもしれない」と認め、3つのゲームの違いを紹介しました。さらに、FPSゲームを追加することが良いかもしれないと述べ、後の研究者がこの研究からインスピレーションを得て、異なるタイプのゲーム研究を行うことも良いと言いました。

叶

まず、私の研究テーマの変更についてお知らせします。VR開発の難しさに加え、マグロの漁獲管理が十分に進み、個体数も回復傾向にあるため、もはや絶滅危惧種保護のゲームテーマとして適切ではなくなりました。今後、研究の焦点を海獺(ラッコ)の保護に置いたゲームデザインに変更いたします。

今回のゼミでは、以下の3つのテーマについて紹介しました:

なぜラッコを選んだ?

なぜゲームやRPG通じて保護意識を高めるか?(メリット)

動物保護テーマのゲームのレビュー

ラッコは絶滅危惧種に分類されており、世界全体の個体数がかつて2000匹ほどまで減少しました。北海道は日本におけるラッコの生息地の一つですが、現在、推定される生息数は50匹を超えないとされています。また、日本の水族館で飼育されているラッコはたった3匹で、そのうち来館者が実際に観覧できるのは2匹のみです。

さらに、ラッコは海底環境の修復にも重要な役割を果たしており、エコシステムの中で欠かせない存在です。私は個人的にラッコを非常に可愛いと感じており、「可愛さ」こそがラッコを研究対象に選んだ大きな理由でもあります。

「ベビーフェイス理論」によると、幼い特徴を持つ動物は人間の保護本能をより引き出しやすいと言われています。また、動物の親子関係や仲間同士の助け合いなどの親社会的行動は、人間に共感を与え、保護意識を促進する要因になります。ラッコは社会性が高く群れで行動する動物であり、この点からも研究対象として適していると考えました。

日常生活であまり接する機会がない動物に対する人々の関心は低くなりがちです。ラッコのように国内で展示されている数が非常に少ない場合、その存在自体が忘れられやすいと言えます。一方で、動きのある映像は学習の没入感を高める効果があり、さらにプレイヤーが自ら選択や行動をすることで、より深い没入体験を提供できます。これらの点から、ゲームは保護意識を高めるための効果的な手段だと考えました。

私はゲームの没入感について文献調査を行い、大きく3つのタイプがあることを確認しました:Sensory Immersion、Challenge-based Immersion、Imaginative Immersion。

複数のゲームを分析した結果、動物保護意識を高めるには、感覚的没入よりもタスクベースの没入と想像的没入のほうが効果的であると感じました。今後の研究では、この2つの没入感と保護意識の育成との相互作用に注目していく予定です。

私の発表後、藤本先生から「研究問題が複雑すぎるため、没入感のどれか一つに絞って進めたほうが良い」というアドバイスをいただきました。これは非常に有益な指摘であり、今後の文献調査では、最も適切な没入感のタイプを選び、それに基づいてゲームを設計する予定です。

プレーセッション

最後に、藤本先生が紹介してくださったのは「Rocksmith」でした。これは音楽の学習とゲーム要素を融合したリズムゲームで、Ubisoftによって開発されました。従来の音楽ゲームとは異なり、『Rocksmith』は本物のエレキギターやベースを使用してプレイすることができ、単なる模擬コントローラーでの操作に留まりません。USBケーブルで楽器をパソコンやゲーム機に接続し、実際の音符やコードをリアルタイムで演奏できる点が特徴です。

他の特徴は以下です:

- リアルな音源の提供

- 基礎スキル習得のミニレッスン動画

- 基礎スキルを楽しみながら学べるミニゲーム(Guitarcade)

- 速度調整や反復練習が可能

- プレイの上達に応じた難易度調整

- 複数人プレイや多様なプレイ設定

藤本先生は実際にこのゲームのプレイを私たちに披露してくれ、その魅力を存分に体感することができました。

待ってください!まだ話は終わっていませんよ!ゼミの後には、新人歓迎会とJonaさんの送別会がありました。場所は学内のレストランで、とても美味しいイタリアンをみんなで楽しみました。食事の間には、たくさんの楽しいおしゃべりやゴシップ話で盛り上がり、とても素敵なひとときでした!

それでは、来週の研究室活動もどうぞお楽しみに!

あ、最後にお知らせです。10月30日には藤本研究室の説明会が開催されます!研究室に興味のある受験生の皆さんは、ぜひご参加くださいね~!

SF作品を作ろう!「ゲームを基盤とした社会」を創造するワークショップ 報告記事

投稿日時: 2024-10-14 投稿者: inuda

みなさん、こんにちは!

修士2年の犬田悠斗です。今回は、8月・9月の「ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム」で行った<SF作品を作ろう!「ゲームを基盤とした社会」を創造するワークショップ>の報告記事です。ぜひ最後までお読みください。

■企画背景

タンパク質の構造予測を行うパズルゲーム『Foldit』など、遊ぶことで社会貢献できるゲームが開発されています。もしこれらのゲームが流行し、多くの人がゲームを通して世の中の発展に寄与する未来が訪れたとすると、社会ではどのような良いこと・悪いことが起こるのだろうと疑問に思いました。

そこで、SFプロトタイピングという、「サイエンス・フィクション的な発想を元に、まだ実現していないビジョンの試作品=プロトタイプを作ることで、他社と未来像を議論・共有するためのメソッド」(宮本他, 2021)を用いて、参加者の方にそのような未来を創造してもらうワークショップを実施しました。

■どんなワークショップ?

このワークショップでは、参加者の方に、「ゲームを基盤とした社会」をテーマにしたショートショートを作成してもらいました。「ゲームを基盤とした社会」とは、多くの人がゲームを通して世の中の発展に寄与する社会のことです。

このワークショップは、「1.設定資料の作成(20分)、2.ブラッシュアップ(20分)、3.執筆(10分)」の大きく3つのステップに分かれています。設定資料の作成では、まずテーマである「ゲームを基盤とした社会」の説明を行いました。その後、そのテーマを基に、ネタ出しを行っていただき、題材を決定してもらいました。題材が決定したら、それに合ったキャラクターとストーリーの作成を行ってもらいました。

ブラッシュアップでは、まずグループを作ってもらい、その後1人1人設定資料の発表をしてもらいました。各発表後、聞き手には設定資料を褒める、もしくは深堀りしてもらいました。

執筆では、参加者の方に作成していただいた設定資料を、生成AIであるChatGPTに読み込ませ、ショートショートを作成しました。1時間と限られた時間であったため、このワークショップでは1つの作品のみデモンストレーションとして執筆を行いました。以下で、長崎のワークショップを通じてできた作品を紹介します。

■作品

・THIS ゲームコミュニケーション(リアル農夫ホウメイ)

レンは東京の片隅で地道な作業を続ける考古学者だった。社会は完全にゲームに依存し、人々は日々の活動をゲームとして競い合っていた。ゴミ拾いから環境保全、さらには政治活動まで、全てがゲーム化され、その貢献度がポイントとして可視化される世界。高ランクのバッジやメダルを持つ者は多くの尊敬を集め、生活が優遇される。しかし、レンのように泥臭い発掘作業や一次産業を担う者は、ゲームで評価されない「ランク外」の存在として扱われ、軽視されていた。

レンの手はいつも土と埃にまみれていた。古代の遺跡を掘り起こし、かつて人類がどう生き、どう繁栄していたのかを知るための手がかりを探していたが、そんなことに興味を持つ者は少なかった。周囲の人々はレンを哀れむか、侮蔑の目で見つめるだけだった。「そんな無駄なことをして何になる?ゲームでポイントを稼げば、もっと簡単に名声が手に入るのに」と言う者さえいた。

しかし、レンは考古学こそが人類の未来を救うと信じていた。社会が完全にゲームに依存している今、彼はそのゲームの先にある破綻を予感していた。歴史を紐解くことで、かつての文明がどのようにして崩壊し、またどのようにして復興してきたのかを学び、再び訪れるかもしれない崩壊に備えようと考えていた。

ところが、どれだけ調査が成功しても、誰も見向きもしない。逆に、ランク外であることを理由に、レンは危険な目にあうことが多くなった。ある日、遺跡からの帰り道、彼はゲームランカーの一群に絡まれた。「お前のような無駄な人間は社会の邪魔だ」と言われ、追い詰められた。命を奪われる寸前、突然の大きな轟音が街を揺るがした。

空を見上げると、太陽が異常な輝きを放っていた。その瞬間、全てのデバイスが一斉に機能を停止し、世界中のITインフラが崩壊した。ゲームで支えられていた社会は一瞬にして機能不全に陥り、混乱が広がった。

人々は何もできなくなり、パニックに陥った。しかし、レンだけは冷静だった。考古学で学んだ知識を活かし、過去の文明がどうやって自然の力と共存してきたのか、そしてどのように復興してきたのかを伝え始めた。かつて軽視されていた彼の知識は今や価値を持ち始め、人々は彼に助言を求めるようになった。ゲームが支配していた社会は崩壊し、人々はレンの手によって新たな生活を取り戻し始めた。

レンは冷ややかに微笑んだ。

「世界はいつも同じことを繰り返す。だが、今回はどうかな?」

彼の貢献度は、もはやゲームには表示されなかった。それは、実際の世界に刻まれた。

・Under Game(ペンネーム:まさのり)

ケンタは、社会において成功を約束されたエリートだった。ゲームによって社会貢献が測られるこの時代、彼の目標は明確だった。ネオゲームセンターで提供される社会貢献型のゲームをこなし、ポイントを稼ぎ、ランクの高いバッジやメダルを手に入れること。そうすれば、さらに多くの尊敬を集め、社会的地位が揺るぎないものとなる。

ある日、ケンタはいつものようにネオゲームセンターに足を運んでいた。貧困問題を解決するためのパズルゲーム、環境保護をテーマにしたアクションゲーム。すべてが社会的意義を持ち、プレイするたびにポイントが蓄積されていく。しかし、その日はなぜか彼の心が浮かない。ルール通りに生きることがどれだけ正しいのか、自分でも分からなくなってきたのだ。

そんな時、ケンタはふと気づいた。ネオゲームセンターの裏側に、古びた扉がある。妙な好奇心に駆られ、扉を押し開けた。その先には、暗がりの中で静かに動く機械、そして数人の男たち。驚いたことに、それは今では違法とされる、娯楽のためだけのゲームを遊ぶ場だった。

「ここでやってるのは、社会に貢献しないゲームだ。無意味な勝負ごと、ただの時間の浪費だ。」

男の一人がそう言って笑った。

ケンタは不快感を覚えた。この社会では、娯楽のためだけのゲームは無意味であり、禁止されている。人々の時間は社会のために使われるべきであり、それ以外は無駄だと教わってきた。だが、彼は一瞬、躊躇した。そして、そのゲームに手を伸ばしてしまったのだ。

プレイは簡単だった。目の前の画面に次々と現れるキャラクターを倒し、得点を重ねる。それだけだ。だが、そのシンプルさが不思議な快感を与えた。意味もなく勝つだけのゲームなのに、彼の心は激しく動揺した。社会に貢献するゲームとは違い、何の責任もない。ただ達成感と快楽だけが残る。

数日後、ケンタは再びその裏の世界に足を運んでいた。彼の内心は苦悩で揺れていた。自分は今まで何のためにゲームをしてきたのか?社会的な評価を得るために、ポイントを稼ぐために生きてきた。だが、この無意味なゲームは、なぜか深い満足感を与えてくれる。

彼は迷い始めた。社会貢献のためのゲームと、ただ楽しむためのゲーム。一体、どちらが本当に価値のあるものなのか?自分が生きているこの社会は、本当に正しいのか?

そんなある日、ケンタは違法ゲームの場である男に話しかけられた。男は静かに笑いながら、ケンタにこう言った。

「ポイントを稼ぐことで尊敬を得る?バッジやメダルが手に入る?それが君に何を与えてくれるんだ?」

ケンタは凍りついた。社会貢献ゲームがすべてだと思っていた自分が、ただシステムに操られていただけだったことに気づいたのだ。

彼はついに知った。かつて、社会はもっと自由だったことを。ゲームはただの遊びであり、楽しむことが目的だった時代があったことを。しかし、現在ゲームは社会を管理するツールになっている。ケンタはすべてを理解した時、社会から消え去るように、その裏の世界に完全に身を委ねた。

・子の成長(ペンネーム:伊藤大海)

太一は、ゲームが禁止された家庭で育っていた。友達が楽しそうに最新のゲームについて話す中、彼だけがその話題に加われないことが、次第に辛くなっていた。そんな時、「社会貢献ゲーム」というものが流行し、それを通じて様々な社会問題が解決されだした。太一は、ふと良いアイデアを思いついた。

「社会貢献をしながらゲームをするなんて素晴らしいじゃないか!」

太一は、これなら親も納得してくれるだろうと思い、親にプレゼンを行うことを決心した。

「お母さん、お父さん、話があるんだ」

ある日、太一は緊張した面持ちで両親の前に立った。彼の目には強い決意が宿っていた。彼は、社会貢献ゲームのメリットを次々と挙げた。ポイントを集めることで、地域清掃やリサイクル活動に貢献できる。さらには、ゲームのランキングで上位に入ると、学校で表彰されたり、名誉あるバッジがもらえたりする。

「それにね、僕もこれを通じて、他の子と同じように楽しみたいんだ」と太一は言った。

しかし、両親の顔は渋いままだった。

「ゲームはやっぱり良くない。社会貢献ゲームだとしても、それに夢中になって他のことを疎かにするかもしれない」と母親が言う。

「その通りだ。何度も言ってきたが、ゲームなんて時間の無駄だ」と父親も続けた。

太一はがっかりした。しかし、彼は諦めなかった。次の機会に、もっと説得力のあるデータや資料を集めて、もう一度挑戦することにしたのだ。それから数週間、太一はゲームに関する論文やデータを読み漁り、より洗練されたプレゼン資料を作成した。そして再び、両親の前に立つ。

「僕はただ遊びたいわけじゃないんだ。これを通じて社会に貢献したいんだよ。それに、データによれば、社会貢献ゲームをやっている子どもたちは成績が上がる傾向にあるんだ」

プレゼンは以前よりも格段に上手くなっていた。両親も少しは興味を示し始めたように見えたが、それでも決定打にはならなかった。何度も何度も繰り返し、太一は挑戦した。親もその度に応じてくれた。徐々に、彼のプレゼンは緻密で説得力のあるものとなっていき、最終的には両親も深く考え込むようになった。

そして、ついに父親が口を開いた。

「太一、よく頑張った。お前の言うことも一理ある。だが、今度は別の考えが浮かんできたんだ。お前はここまで自分の考えをしっかり持って話せるようになった。それに、社会のことも考えている。これからはもっと高度なことに挑戦してほしいと思っているんだ」

太一の期待は膨らんだ。ついに許される時が来たのだろうか?

しかし、その瞬間、父親は予想外の言葉を続けた。

「ゲームは禁止のままだ。だが、その代わりに、お前のその能力を活かして社会のリーダーを目指してほしい。ゲームなんかに時間を費やすより、もっと大きな貢献ができるだろう」

太一は愕然とした。彼のプレゼンは成功したどころか、逆に両親の期待をさらに高める結果となり、ゲームをする夢はますます遠のいてしまった。そして、社会貢献ゲームではなく、現実での「貢献」を求められる日々が始まったのだ。

・Justice Games(ペンネーム:ロイ・たこやき)

ジャスティス・キングは、教師として、常に子どもたちが社会に役立つ人間になるよう、教育に力を注いでいた。社会貢献のゲーム「Justice Game」が普及し、誰もがゲームを通して社会問題を解決できる時代になっていた。ポイントを稼ぎ、バッジやメダルを獲得することで、社会に貢献した証を得るのだ。ジャスティスもその一人で、教師としての指導や日々の行動でポイントを稼ぎ、既に数々のバッジを手にしていた。

ある日、ジャスティスは放課後の街で、若者が喧嘩をしている場面に遭遇した。殴り合いをしている少年たちをなだめ、諭し、悪い行動を正した。彼はその行動によってさらにポイントを稼ぎ、新しいバッジを獲得した。「これで、また一つ社会が良くなった」とジャスティスは満足げに思い、周囲からも尊敬の眼差しを向けられる。

そんな彼に、突然の出会いが訪れる。トゥルース・クイーンという海外の美しい女性だ。二人は急速に親密な関係になっていった。だが、トゥルースは何も言わずに彼の前から姿を消した。彼女の故郷に帰ってしまったのだ。ジャスティスは困惑し、彼女を忘れることができなかった。そして、彼は決意を固め、彼女を追ってその国へ向かうことにした。

彼はその国に入国するやいなや、突然捕らえられ、投獄されてしまった。訳が分からないまま彼は牢の中で思い悩んだ。なぜ、自分がこんな目に遭うのか。やがて、彼は国のルールを知ることになる。この国では、彼の信じていた「Justice Game」とは全く異なる価値観が存在していたのだ。

その国では、殴ることが推奨され、他者を強くするための行為とされていた。暴力が美徳とされ、社会貢献の一環として行われていたのだ。彼が止めた行為こそ、ここでは正義だった。そして、トゥルース・クイーンは、ジャスティスの信じていた「正義」が、この国では愚かで無意味なものだと理解していたのだ。

ジャスティスは、自らの信じていた「社会貢献」とは何だったのかを問わざるを得なかった。どこまでが正義で、どこからが悪なのか。その境界は、国や文化によってこんなにも変わるのか。彼は初めて、自らの信念が完全に崩壊したことを悟った。

・田中の物語(ペンネーム:H.Y.)

田中太郎は、東京に住むごく普通の学生だった。しかし、彼には大きな夢があった。社会において最も名声高く、尊敬される企業「ブラック」に入ることだ。「ブラック」は、ゲームによる社会貢献で圧倒的な地位を築き上げ、社員は皆が憧れる存在となっていた。

田中も、毎日ゲームを通じて社会に貢献していた。ゴミ拾いや環境保護活動、地域の清掃など、ゲームを介してポイントを稼ぐことができ、それが社会的な地位や尊敬へと繋がる。田中は、ひたむきに努力を重ね、ポイントを積み上げていった。彼の胸には、数々のバッジやメダルが輝いていた。

ある日、田中は偶然、近所のゴミ捨て場で「ブラック」のバイトがゴミをまき散らしている場面に出くわした。彼は目を疑った。あれほど社会貢献を謳う企業の社員が、そんな不正を働いているなんて。「これは誤解だろう」と最初は思ったが、明らかに意図的な行動だった。田中は勇気を出して注意しようとしたが、バイトは冷笑を浮かべた。

「お前、知らないほうが身のためだぞ。」

その言葉が妙に胸に残った。

数日後、田中は「ブラック」の暗い裏側に気付いてしまった。ゴミ捨て場での一件が気になり、調査を進めると、表向きの社会貢献とは裏腹に、企業は闇のビジネスを展開していたのだ。田中が真実を訴えようとしても、「ブラック」の社会的な影響力が強大すぎて誰も信じてくれなかった。むしろ、田中が悪い噂を流していると逆に批判されてしまった。

「このままじゃ、僕が消される…」田中は焦りを覚えた。

田中は5人の仲間を集め、ゲームによるポイント稼ぎに全力を注ぐことを決意した。彼らは災害支援や海外ボランティアにまで手を伸ばし、ポイントを集めていった。だが、その活動は決して順調ではなかった。仲間のうち1人が、ある日突然消息を絶った。彼は「ブラック」の仕業だと噂された。さらに、残された2人の仲間がスパイであることが判明し、田中の活動は大きな打撃を受けた。

「もう何もかも無駄なんじゃないか…」田中は心が折れかけていた。

だが、驚くべきことが起きた。消されたと思われていた仲間が実は生きていたのだ。彼は巧妙に「ブラック」の目を欺き、死んだふりをしていたのだ。そして、その間に「ブラック」の不正行為を記録した動画を撮っていた。その映像は瞬く間に拡散され、田中たちは一気にポイントを獲得した。

その結果、「ブラック」は社会的に破滅した。企業は倒産し、社員たちは街から姿を消した。田中はついに自分の手で正義を成し遂げたのだ。しかし、田中が得たものはほんの一時の達成感だけだった。社会はすぐに新しい英雄を探し始め、田中の功績は徐々に忘れ去られていった。

・HIPPOPOTAMUS(ペンネーム:おーつ)

イオリは長崎県の動物園でカバの飼育員として働いていた。カバたちは彼の生活の中心だったが、最近はもう一つの情熱が加わっていた。それは「ゲーム」。今や、社会全体がゲームを通して社会貢献を行い、ポイントを集めることで報酬が得られる時代。学校や職場でも、誰がどのバッジを持っているかが話題になり、社会的な地位を決めるほどだった。

イオリもその熱狂にのめり込み、夜になるとゲームの世界に飛び込んでいた。カバの世話が終わると、すぐに家に帰り、画面の向こうのモンスターを次々に倒してポイントを稼ぐ。最初は簡単だった。敵は単純で、攻略法もすぐにわかった。

ところがある日、ゲーム内で突然異様に強いモンスターが現れた。これまでのモンスターとは次元が違うほどの力を持っており、どれだけ攻撃してもまるで歯が立たない。そのモンスターに倒されると、ただのゲームオーバーでは済まなかった。現実でも、事故や病気で命を落とすプレイヤーたちが次々と報告されるようになったのだ。

「おかしい…こんなことは聞いていない…」

イオリは恐怖に震えた。ゲームをやめれば安全だろうと思ったが、既に彼はその世界に取り憑かれていた。そして、ただ逃げているだけでは他のプレイヤーたちが危険にさらされる。イオリは意を決して、その恐ろしいモンスターに再び立ち向かう決意をした。

調べを進めるうちに、その強大なモンスターは、ゲームを設計したデザイナー自身が意図的に仕込んだものだと分かった。社会にゲームが浸透しすぎ、世界そのものを操る力を持つまでになっていたゲームデザイナーは、自分自身を最強のモンスターとしてゲーム内に登場させ、誰にも勝てない絶望感を植え付けることで、全てを支配しようとしていたのだ。

イオリは何度も挑んだが、結局彼の力では太刀打ちできなかった。諦めかけたその時、突如ゲーム内に現れた強大なプレイヤーが、モンスターに立ち向かい始めた。そのプレイヤーは誰も知らない謎の存在だったが、その圧倒的な力でデザイナーのモンスターを次第に追い詰めていった。

「いったい、誰なんだ…?」

イオリはその背中を見つめながら、共に戦い続けた。そしてついに、モンスターは倒され、ゲームの支配は終わった。社会は再び平和を取り戻し、ゲームも日常の一部として続いた。しかし、その謎のプレイヤーの正体は明かされないままだった。

現実に戻った彼は、いつものようにカバたちの世話を始めた。その時、ふと自分が飼っているカバを見つめた。何かが違う――彼は確信した。このカバが、あの強いプレイヤーだったのだ。カバは彼に一瞥を送り、どこか満足そうに鼻を鳴らし、黙々と水辺を歩き続けていた。

・ヒエラルキー・ワールド(ペンネーム:トモヤ)

ラッキーは、ゲーム社会の底辺にいた。学生の彼は、授業が終われば家に戻り、小さなデバイスを手に取りログインするのが日課だった。彼が生きるこの世界では、ゲームを通じて社会貢献ができ、その結果として多くの問題が解決されている。プレイヤーはゲーム内で稼いだポイントでバッジやメダルを獲得し、バッジの多さがそのまま社会的な尊敬につながる。ラッキーもいつか、そんな高いランクにのぼりつめたいと思っていた。

だが、現実は甘くなかった。彼はまだLv.1。スキルも乏しく、やっとの思いで小さなクエストをクリアしては、わずかなポイントを稼ぐのが精一杯だった。デバイスを通して周囲の プレイヤーのステータスが見えるが、皆が持つ煌びやかなバッジやメダルがまぶしく感じられ、彼は劣等感を抱くばかりだった。

そんなある日、同じような境遇にいる仲間と出会った。彼らもラッキー同様、下位ランクのプレイヤーで、バッジは一つも持っていない。だが、彼らは明るく、互いに切磋琢磨し合い、いつかこのゲーム社会の頂点を目指そうと決意していた。

ラッキーも彼らと共に少しずつ成長していった。クエストをこなし、ポイントを稼ぎ、バッジも増えた。バッジが増えるごとに、現実世界でも少しずつ尊敬を集めるようになり、彼は自分が変わっていくのを感じた。

しかし、平和な日々は長くは続かなかった。ある日、悪名高い「プレイヤーキル集団」が彼らを襲ったのだ。彼らは高ランクプレイヤーを憎み、無差別に攻撃を仕掛けてくる存在で、ゲーム内での成長を破壊することを楽しんでいた。ラッキーの仲間もその標的となり、一人、また一人とゲーム内で殺されていった。ゲームでの「死」は、現実の評価にも直結する。彼らは尊敬を失い、社会の底辺に転落していった。

ラッキーは絶望した。仲間が次々に消えていく中、自分一人が生き残っても何の意味があるのか?だが、彼は諦めなかった。自分が強くなれば、この悲劇を止めることができるかもしれない。ラッキーは、より困難なクエストに挑み、スキルを磨き続けた。そしてついに、ゲーム社会のトップクラスに到達した。

頂点に立ったラッキーは、「プレイヤーキル集団」を壊滅させ、多くの報酬を手にした。人々からは尊敬され、憧れられる存在となった。彼は仲間を失った悲しみを乗り越え、今や多くの人々に希望を与える存在として成長していた。

■振り返り

このワークショップでは、SFプロトタイピングという手法を用いて、「ゲームを基盤とした社会」に関するショートショートを作成することができました。これらの作品を通じて、「ゲームを基盤とした社会」における様々な問題や人々が持っている価値観などを、具体的に想起しやすくなったと感じます。

また、SFプロトタイピングは、小説家とコラボレーションして行われることが多いですが、このワークショップでは、執筆作業をChatGPTに代替させることで、開催コストの削減を目指しました。個人的な感想としては、この試みも一定の成功を収めることができたと思います。

今後の課題は、テーマをより明確にすることです。「ゲームを基盤とした社会」というテーマが抽象的で、想像の余地がありすぎたため、参加者によって解釈の幅が広くなりすぎました。また、ストーリーの作成方法についても、具体的な作品などを交えてより詳細に説明する必要があったと思いました。

【参考文献】

宮本道人(監), 難波優輝, 大澤博隆(編).(2021). SFプロトタイピング: SFからイノベーションを生み出す新戦略. 早川書房

ーーーー

以上が、<SF作品を作ろう!「ゲームを基盤とした社会」を創造するワークショップ 報告記事>になります。また次回の記事もお読みいただけると嬉しいです。

それでは!!!

夏休みの活動報告-斉可意

投稿日時: 2024-10-11 投稿者: qikeyi

この夏休み、私は「充実した生活+しっかりとした学び」を目標に過ごしました。この期間中、藤本研究室の遠征活動以外で特に印象に残ったのは、東京ゲームショウに参加したことです。

そこで、本報告では興味をテーマに、展覧会に参加した感想をまとめたいと思います。

4日間にわたる2024年のTGSは「ゲームで世界に先駆けろ。」をテーマに、9月29日に無事に閉幕しました。報道によると、今回のゲームショウには27万4739人の来場者があり、44か国と地域から985社の企業や団体が参加し、TGS史上最多の参加者数を記録しました。多くの新作ゲームが新しい予告編やオフラインでの試遊を披露しました。私にとっては、初めての大規模なゲーム展覧会への参加であり、ここで私の体験を共有したいと思います。

【中国ゲームの新たな勢力が輝く】

この夏休み期間中、『黒神話:悟空』が突如登場しました。中国ゲーム界のマイルストーンであり、初のソウルライクアクションRPGとして、中国の伝統文化を宣伝するだけでなく、初のAAA級アクションゲームとしても多くの期待を背負っています。私も50時間かけてこのゲームをクリアしました。中国のネットユーザーが4年間抱いていた期待に完璧に応えていると感じました。音楽、美術、ストーリー、そして挑戦的な戦闘に至るまで、非常に高い完成度を誇っています。

この作品は各界に大きな影響を与え、国内外のメディアでは『西遊記』のストーリーが再び注目されています。さらに、中国の江蘇省のいくつかの都市では関連する観光地が無料開放されるなど、大きな反響がありました。私自身も、この影響で『西遊記』の主要なストーリーを再度振り返ることになりました。ゲームを通じて文化を広めるという体験は本当に感動的です。

今回の展示会では、『黒神話:悟空』のチャレンジブースも設置され、3分以内にボス「黒熊精」に挑むというイベントがありました。私も見事にその挑戦を成功させることができました。

展会では、もう一つの中国ゲーム『影之刃零』が試遊可能でした。『悟空』と同様に、中華武侠をテーマにしたアクションRPGですが、現場での試遊を見る限り(私は試遊の枠を取ることができませんでした)、このゲームのアクションはよりスムーズで爽快感があり、物語の体験に重点を置いているようでした。もし『零』が『悟空』に続く成功を収めることができれば、それは中国ゲーム市場に明るい時代が訪れたことを示すかもしれません。

https://www.cruelmanstudio.com/?lang=zh

【初めての試遊体験:『The First Berserker: Khazan』】

29日、私は早起きして会場にワクワクしながら直行し、すぐに展台に並びました。目標は、展会での試遊初体験となる『The First Berserker: Khazan』です。28日にこの展台を通りかかった際、ゲームのUIがソウルライクゲームとそっくりで、一目で強く惹きつけられました。

このゲームはNeopleが開発中の三人称視点のアクションゲームで、ネットゲーム『ダDungeons & Dragons』のIPを引き継いだ作品です。現在は初期デモしか公開されていません。

私の体験でまず印象に残ったのは、アニメ風のキャラクターとリアルな自然景観が融合しているところです。キャラクターはアニメ調で描かれており、韓国ゲーム特有の美術スタイルが際立っていますが、背景にはリアルな雪山や岩などの自然景観が広がっています。この二つの要素には若干の違和感もありますが、それがこの作品のユニークさでもあると思います。

二つ目のポイントはアクションバトルシステムです。このゲームの重要な要素は「スタミナゲージ」と「マナゲージ」の管理です。攻撃や回避、防御を行うと「スタミナ」が消費され、完璧な回避で「スタミナ」が回復します。主人公には複数の派生アクションがあり、これには「マナ」が消費されます。豊富なアクションをどう使いこなし、各エネルギーを管理し、適切な装備やアイテムを構築することが、このゲームの戦闘の鍵となっています。

ボス戦は非常に難易度が高く、30分間試遊した中で、ボスのHPを半分も削ることができませんでした。とても悔しかったですが、このように硬派で挑戦しがいのある作品を初めて試遊できたことに、満足感でいっぱいです!

【大作の整理券が取れなかったら、インディーゲームを楽しもう!】

2日間の参加で一番感じたのは、長時間並んで大作ゲームを試遊するより、その時間を使ってたくさんの小さなゲームを楽しむほうが良いということです!会場には多彩な作品が並んでおり、クリエイターたちが自分のブースで期待に満ちた表情を浮かべていました。

ここでは、体験した中で特に光るものがあった作品を紹介します。仕事や勉強で疲れたときに、ぜひ遊んでみてほしいです!

【everdeep aurora】2d adventure puzzle

これはレトロ風の2Dアドベンチャー謎解きゲームで、プレイヤーは猫のキャラクターとなり、ドリルを手に地下世界を探索していきます。16ビット時代の美学にインスパイアされたこの物語探索型プラットフォームゲームは、あの時代のクラシックなゲームのシンプルさと興奮を思い出させてくれるでしょう。https://www.everdeepaurora.com

【LOVE ETERNAL】 Side-Scrolling

このゲームの主なプレイスタイルは、重力を反転させながら進む横スクロールジャンプアクションです。操作感が素晴らしく、ステージの設計も巧妙で、次の『Celeste』になる予感がします。特に注目すべきはストーリーと場面のデザインです。主人公が虚構の世界を走っている途中、突然家に戻り、怪物と化した父親と出会います。また、虚構の世界に戻ると背景には巨大な仏像や工業廃墟が現れ、印象的なシーンが展開されます。デモ版はわずか数シーンでしたが、プレイヤーの期待を高め、ドット絵の無限の可能性を見せつけました!https://store.steampowered.com/app/3010610/LOVE_ETERNAL

【sonokumi】top-view high-speed hardcore action game

このゲームは、一度展台を通り過ぎると目が離せなくなる2Dサンドボックスアクションゲームで、全体的なスタイルが非常に独特です!ゲームモードから見ると、作者は『Hotline Miami』のファンであることが伺えます。

プレイヤーはカエルとなり、色とりどりのピクセル空間を移動します。各部屋の独特なモンスター配置に対し、次の数秒でどのスキルを使うかを考える必要があります。ゲームのテンポは非常に速く、セーブポイントの配置も密集しているため、全体としてアクションパズルのような感覚が味わえます。さらに、ゲーム内のラップのバックグラウンドミュージックも非常にノリが良く、印象的です!

これは、熱血で刺激的、原始的な暴力に満ちたアクションゲームで、どこを見ても拳による致命的な近接戦闘が展開され、次の瞬間には粉々になりそうです。このような情熱を核心にした感覚を実現しているのは、ゲームのプレイメカニクスが巧妙に絡み合い、ビジュアルと音楽が相互に作用しているからで、まさにゲームデザインの魅力です!https://www.sonokuni.com

【Blades of Mirage】 top-down Action RPG

このゲームでは、箱庭式のマップ内で一つずつ戦闘ステージをクリアし、道を見つけるための謎解きを行い、最終ボスに挑むことが求められます。主人公は3種類の武器を持ち、それぞれに3つの派生アクションがあります。そのほかに弓もあり、弓を使った操作は非常に扱いにくいと感じたため、スタッフにその問題を伝えました。ボス戦のデザインには謎解き要素があり、特定の武器でエンチャントを破る必要があります。最終的に、私は友達と一緒にデモをクリアし、フィードバックアンケートを記入して、公式のTシャツをもらいました(嬉しい!)。https://store.steampowered.com/app/3227500/Blades_of_Mirage

【美輪美奐のビジュアル体験】

ゲームの相談や試遊だけでなく、展示会での楽しみの一つは、各ブースの装飾を見ることです。それでは、皆さん一緒に楽しんでみましょう!

暗喩幻想のブースでは、鎌倉の仏教僧が経を唱えていて、本当に素晴らしかったです!日本の伝統文化のインパクトは非常に強いですね!

子供の頃から楽しんできたシミュレーション経営ゲーム「カイロソフト」が、今回源コードの展示イベントを開催しました。

パルのブースはとても美しかったです。

私がとても好きなテキスト推理アドベンチャーゲーム『Raging Loop』が、驚くべき無料ギフトを用意していました!

クリエイターたちの熱意を目の当たりにして、心が高鳴りました。以前はネットでTGSの最新ニュースを探していましたが、実際に会場に足を運び、クリエイターと直接交流し、ブースで新しい発見をすることができて、本当に感動しました。

人々が自分の愛するものに集中して研究する時、幸せを感じずにはいられません。いつか、胸を張って皆に研究成果を紹介できる日を楽しみにしています!

【10月10日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-10-10 投稿者: leafyyan

本日のセミナーは、修士研究の計画と進捗報告に焦点を当てて行われました。濱田さん、莫さん、大空さん、犬田さんが、それぞれ熱意を持って取り組んでいる研究を発表しました。

\\\\ ٩( \’ω\’ )و ////

山内研の李佳誠さんも参加しました!彼は自身の課題に関する紹介で今日のセミナーの幕を開けました。彼の研究課題は、オープン教育資源(OERs)および大規模オープンオンラインコース(MOOCs)を通じて、学習者の自己調整学習を支援することに焦点を当てています。

この研究は、学習者が学習過程で自分の時間を効果的に管理し、学習計画を立て、学習動機を維持することの重要性を強調しています。彼の研究の核心は、「共調整」という方法が学習者の自己調整能力を強化し、学習効果を向上させる方法を探ることにあります。これにより、学習者により効果的な支援方法を提供し、彼らの独立した学習能力の向上を促進することを目指しています。

濱田さんの研究課題は、「Minecraftを使用した英語学習の研究」です。まず、過去の夏に埼玉県の学習塾で小学生を対象に実施したワークショップ実験について紹介しました。このワークショップには、計画を立てる(make a plan)、図書館を建てる(build a library)、図書館を共有する(share your library)などの手順があり、特に英語の使用を奨励するルールが重要視されました。さらに、Minecraft教育版を使って長崎の歴史を学び、ゲーム内で地元の歴史的建物を再現するなどの事例を展示しました。濱田さんが紹介した子供たちの作品は非常に素晴らしく、興味のある方はぜひご覧になるように勧めています。

研究課題の紹介では、Minecraftがどのようにwillingness to communicate(WTC)に影響を与えるかを探討しました。具体的には、以下の2つの側面に注目しました:

1. trait WTC:個人の性格に関連し、長期にわたって安定した意欲。2. state WTC:短期的な状況に応じて変化する意欲。濱田さんは、「再生面接法」やidiodynamic methodの2つの主要な方法を用いて、WTT質問紙、参加者の英語学習歴、Minecraftのスキルレベル、活動中のMinecraft画面の録画などのデータを統合的に使用し、trait WTCを測定する計画です。

アマンダさんからは、co-designというツールの使用が助けになるのではという助言があり、濱田さんに期待されています!๑╹◡╹)ノ

犬田さんの研究課題は、オンライン調査における問題、特に消極的な回答者の対応を、ゲームを活用して最適化することに焦点を当てています。セミナーでは、この方法の心理的効果、ユーザー体験の向上、動機付けの向上、参加率の向上といった、多方面にわたる効果について説明しました。

犬田さんは、先行研究における問題や、現在の実験哲学における複雑すぎる課題が、参加者の消極的な回答を引き起こす原因であることを紹介しました。

彼は、ゲーム制作ツールや画像生成ツール(AI:Midjourneyなど)を使用している現在開発中のデモを紹介しました。犬田さんが披露したデモ作品は非常に興味深く、多くのインタラクションとさまざまなシナリオが含まれており、ユーザーフィードバックも非常に良いものでした。従来のアンケート調査よりも明らかに魅力的であり、彼の今後の作品が楽しみです!

莫さんが今日のセミナーで、「殺人ミステリーゲーム(MMG)を用いてチーム学習を強化する」という課題を紹介しました。彼女は殺人ミステリーゲームの要素と形式を詳しく説明し、昨年の研究計画に基づいてさらに深い補足を行い、MMGを通して教育プロセスに新しい価値を加えることを目指しています。

彼女はチーム学習(Team-Based Learning)という学習方法について説明しました。この方法は、5~7人の学生チームを中心としたもので、構造化されたワークフローを持つグループ学習の形式です。一般的なグループワークとは異なり、読解、証拠収集、分析、投票の4つの段階に分かれ、教師の指導による事前学習から始まり、significant problem, same problem, specific choice, simultaneous report「4S原則」に従います。そして最後にピアレビューで締めくくられます。莫さんは、この学習モデルはチームのコミュニケーション能力を向上させるものの、学習効果に対する影響は未確定であると指摘しています。彼女は、その研究結果を検証するために、対照群と定量的メタ分析(Meta-Analysis)を導入しました。

さらに、莫さんは彼女の研究と密接に関係する資源配分理論について紹介しました。この理論での「資源」とは、MMGゲーム内の情報を指します。彼女は情報サンプリングモデル(Information Sampling Model)を使用して、MMG内でのプレイヤーの情報交換パターンを探りました。最近の研究では、チーム学習を通じて大衆心理教育(Popular Psychoeducation)、すなわち一般向けのメンタルヘルス啓蒙を紹介する部分も追加し、この分野でワークショップを設計・実施することを計画しています。

本学期、莫さんは卒業に必要なコースを可能な限り修了し、その後はワークショップのデザインに集中できるようにする計画です。同時に、修士論文の文献レビューも完了させる予定です。彼女の応援をしましょう!⁽⁽٩(๑˃̶͈̀ ˂̶͈́)۶⁾⁾

大空さんは参加者に向けて、彼の研究計画の時間表を詳しく説明しました。その中には、KJ法を活用した情報整理、計画の策定、そして将来の発表日程や会議参加の予定が含まれています。研究に初めて触れる人々に向けて、「QRP Game」というカードゲームを通じて研究倫理を学ぶ方法について魅力的な紹介を行いました。これには事例確認、評価、発表、そして採点といったプロセスが含まれています。さらに、「Moon Shooter(Moon Shop Project)」についても紹介し、多くの関心を引きました。

また、大空さんは現在進めているワークショップ計画を共有しました。これらの活動は異なる場所で3回開かれ、幅広い参加者情報を集める予定です。彼は長期および短期の目標についても述べ、例えば学習分析スキルの向上やNHKや高等教育機関での研究推進を目指しており、カードゲームを倫理教育に革新的に活用することを意図しています。この一連の計画は彼の最終的な目標に向けた基盤を築いており、期待が高まります!

最後に藤本准教授は藤本研究室が主催する研究発表に関する企画「ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム」を紹介しました。次回の開催に向けて準備を進めていますので、今後のお知らせを楽しみにお待ちください!

夏休みの活動報告【9月】犬田悠斗

投稿日時: 2024-10-10 投稿者: inuda

みなさん、こんにちは!

修士2年の犬田悠斗です。今回は、夏休みの活動報告9月編です。

9月を一言で表すと、「遊びと研究のバランス」です。

学会発表や大阪遠征などで研究発表を行う反面、友達と会ったり、ゲームイベントに行ったりと遊びも充実した一ヶ月でした。今回は、その中でも印象に残っている「日本デジタルゲーム学会2024年夏季研究発表大会」、「ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム in 大阪」と「遊び」の話について書こうと思います。

■日本デジタルゲーム学会2024年夏季研究発表大会

9月6日(金)と9月7日(土)に、「日本デジタルゲーム学会2024年夏季研究発表大会」が開催されました。私は、下記の2つの発表を行いました。学部3年生の頃から毎回発表することを習慣にしていたので、バタバタしていたのですが思い切って発表しました。

①インタラクティブセッション:クラウドソーシングゲームのプラットフォーム「Meta Crowdsourcing Game」の開発

②ライトニングトークセッション:実験哲学におけるゲーミフィケーションを活用した WEB 調査の開発実践の進捗

今回の学会を通じて感じたことは、「ゲーミフィケーションであっても、ゲームとして評価・判断されることが多い」ことです。ゲーミフィケーションは、「コンピュータゲームのなかで特徴的に培われてきたノウハウを現実の社会活動に応用する行為のこと」です。つまり、必ずしもゲームを開発することではありません。

エンターテインメントを目的としない場合、むしろゲームにしすぎるとその部分がノイズになってしまい、ユーザー体験を損なうことが往々にしてあると思います。メモ帳を開くたびに長々とゲームをするのは億劫ではありませんか。

ゲーミフィケーションの場合は、「ゲーム要素を通じて何を実現したいのか」を見ることが重要だと思います。ユーザーのエンゲージメントを高めたいのか、ゲームのシステムを通じて社会構造を表現したいのか。ゲーミフィケーションと一言にいっても、様々な目的があると思います。

ゲーミフィケーションを活用したものには幅があり、ゲーム要素がしっかり盛り込まれているものもあれば、少しだけゲーム要素を足したものもあります。ただ、1つ言えることは、ゲーミフィケーションに関しては、ゲーム要素の量で評価することはできないということです。つまりゲーム要素が少なくても、目的が達成されていたなら、その制作物は素晴らしいということです。

ゲーミフィケーションを評価する場合には、ゲームとして面白いかではなく、「ゲーミフィケーションを活用することで、何を実現することができているのか」を考えることが良いのではないかと個人的には思っています。

■ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム in 大阪

9月18日(水)に「ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム in 大阪」が藤本研究室のイベントとして開催されました。私は下記の4つの発表を行いました。

①SF作品を作ろう!「ゲームを基盤とした社会」を創造するワークショップ(ワークショップ)

②クラウドソーシングゲームのプラットフォーム『Meta Crowdsourcing Game』(デモ展示)

③実験哲学ゲーム『Free Will 自由意志と道徳的責任』(デモ展示)

④英語の勧誘表現を学習できるカードゲーム『Shall we dance? 一緒に踊らないかい』(デモ展示)

今回のイベントは、大学院で培ってきたことが凝縮された良い展示ができたと思っています。デジタルゲーム、アナログゲーム、ゲーミフィケーションを活用したWEBアプリ、ワークショップでできた創作物、グラフィックと多様なものを展示しました。「多様なメディアを用いて表現していく」という自分らしさを出すことができたと思います。

今回のイベントをはじめとして、このような挑戦の機会をいただけているのは、藤本研究室を支えてくださっている皆様のご支援のおかげです。本当にありがとうございます。

■遊び

最後に、「遊び」として、「東京ゲームショウ2024」と「勇気づけられた友人との話」を簡単に紹介したいと思います。

・東京ゲームショウ2024

内定先の企業からチケットをいただき、「東京ゲームショウ2024」に行ってきました。実は、私の東京ゲームショウに行く目的は、「ゲームを遊ぶこと」ではなく、「各企業の展示を見に行くこと」です。どの企業も、ゲームをモチーフとした様々な展示を行っていて、こんな見せ方があるのかと毎回感動しています。人が多すぎて試遊はなかなかできないのですが、展示を見に行くというモチベーションだと、東京ゲームショウも楽しめるのではないかと思います。

・勇気づけられた友人との話

最後に、友人と会った時に話した「研究者のタイプと評価の話」を紹介させてください。

ここから相当ざっくりとした話になりますがご了承ください。話の概要は以下です。

研究者には、「注目度の高い領域で熾烈な競争を生き抜いていく研究者」と「独自の世界観を作り育てていく研究者」がいる。前者は一見華やかで注目されがちだけど、後者はしっかりと時間をかけて世界観を育て続けていったら、競争だけでは辿り着けないより大きくて広い世界に行けるんじゃないか。

私は、完全に後者のタイプなので、本当に勇気づけられました。久しぶりに友人と腹を割って話すのもいいものだなと改めて思いました。

ーーーー

以上が、犬田の9月の活動報告になります。また次回の記事もお読みいただけると嬉しいです。

それでは!!!

【10月3日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-10-10 投稿者: qikeyi

みなさん、こんにちは!研究生の斉です。

2024年度Aセメスターの第一回ゼミを報告致します!

今回は、新しいメンバーが加わったので、各メンバー自己紹介と夏休みの活動報告でした。

先ず藤本先生からAセメスターの活動・ゼミ内容・研究段階について紹介しました。

・新メンバーの自己紹介

叶さんと厳さんが外国人研究生として、アマンダさんが特別研究学生として藤本研究室に加わりました。皆さんを心より歓迎いたします!

叶さんは中国出身で、学部では生物工学を専攻し、修士では学科教育(生物)を専攻されました。また、高校で3年間生物の教師を務められていたとのことで、素晴らしいご経験をお持ちです!現在の研究テーマは、マグロに関する知識を紹介するゲームの開発です。生物の知識を学習者に提供しながら、環境保護の重要性も訴える内容となっており、とても楽しみです!

厳さんは中国出身で、最近ご家族と一緒に日本に引っ越されました。学部ではメディアコミュニケーションと映画研究をダブルメジャーとして専攻し、修士ではジャーナリズムを専攻しました。修士論文では女性プレイヤーが直面する性別による差別や障害について研究されました。また、BBC News New Yorkやハーレム地区での地域報道にも従事されました。卒業後、厳さんは中国で5年間、ゲームデザインとマーケティングに関連する職務に従事していました。幅広い経験をお持ちです!現在の研究テーマは、メタ要素を取り入れたゲームを活用して経済関連分野の世界を紹介することです。とても興味深いですね!

アマンダさんはアメリカ出身の特別研究生で、現在オックスフォードインターネット研究所の4年目の博士課程に在籍しています。研究テーマは「遊びを意味づける:ビデオゲーム、知識、社会の絡み合い」です。ゲーム研究、教育、科学技術研究、人間とコンピュータのインタラクションに関する文献を基に、質的研究を行っています。具体的には、ゲームプレイの進行、日記研究、プレイヤーや開発者へのインタビューなどを通じて、ゼルダ、スカイリム、スターデューバレーといった事例研究も行っています。アマンダさんの今後の計画には、日本でのデータ収集の準備や、改造ゲームのプレイヤー体験に関する論文の執筆が含まれています。一緒に頑張りましょう!

・自己紹介と夏休みの活動報告

莫さんは、Murder Mystery Gameに関する研究を行っており、この夏、大阪で開催されたシンポジウムで初めての発表をしました。おめでとうございます!

また、レビュー論文と本郷巡り謎解きの進展についても紹介しました。

私は斉です。中国出身で、研究テーマは「ゲーミフィケーションにおけるフロー体験」です。この夏休み中に、日本語の学習を強化しました。また、スタッフとして2回のシンポジウムに参加し、皆さんの研究発表や研究の進め方について多くのことを学びました。とても貴重な経験でした。さらに、興味を持って東京ゲーム展にも訪れ、様々なゲームを初めてプレイした印象が非常に深く残っています。今学期には、自分の研究テーマをさらに充実させたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします!

犬田さんは夏休み中に、2回の「ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム」と「日本デジタルゲーム学会2024年夏季研究発表大会」に参加し、自身の研究成果を非常に充実した形で発表しました。さらに、シリアスゲームジャムにも参加し、日本デジタルゲーム学会の広報委員としても活動しています。本当に充実した時間を過ごされていますね!

大空さんは夏休みの期間中に国際学会「Replaying Japan 2024」に参加し、発表を行いました。無事に発表を終え、世界中の学者からの積極的な反応を得られたことは本当に素晴らしいですね!その間に、アメリカとカナダの研究実験室も訪問しました。大空さんの夏休みの活動報告には非常に詳しい内容が記載されていますので、ぜひ皆さんもお読みください。

木村先生は主にゲーム心理学に焦点を当てて研究を行っています。特にfNIRSなどの生理指標を用いて、プレイヤーのフロー状態や感情の変化を調査しています。この夏休み、木村先生は解説文の校正、シンポジウムでの発表、ゲーム研究の古典の再読、実験データの分析、レビュー論文の執筆など、様々な活動に取り組まれました。今学期のサブゼミでも、ご指導のほどよろしくお願いします。

新居先生はLudix Labに協力している学術専門職員で、研究室の日常の進行を管理し、またメンバーにアドバイスや支援を提供しています。

では、今回の活動報告は以上になります。

新しいメンバーの加入は、研究室に新たな活力をもたらしてくれることでしょう。本学期の皆さんの研究活動や交流をとても楽しみにしています!

来週は、所属学生の研究計画や進捗の発表があります。研究の詳細について聞けるということで今からとても楽しみです!来週の記事もぜひご覧ください。

夏休みの活動報告【8月】犬田悠斗

投稿日時: 2024-10-09 投稿者: inuda

みなさん、こんにちは!

修士2年の犬田です。今回は、夏休みの活動報告8月編です。

8月を一言で表すと、「やりたいこと・やらなければならないことに取り組み続けた1カ月」です。

学会発表の予稿提出や倫理審査の提出、大手芸能事務所とのボードゲーム制作など振り返ってみると、盛り沢山だったなと思います。今回は、その中でも印象に残っている、「第10回シリアスゲームジャム」と「ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム in 長崎」について書こうと思います。

■第10回シリアスゲームジャム

8月27日(火)~8月29日(木)に「第10回シリアスゲームジャム」が開催されました。今回のテーマは、「ゲームで再定義する新しい防災訓練のカタチ」でした。

私たちのチームは、「わんにゃん避難訓練」というペットとの避難所生活を体験できるシミュレーションゲームを企画しました。結果としては、「The Serious Game Grand Prize(1位)」を受賞することができました。前回は同率2位だったので、嬉しかったです。

あわせて今回のシリアスゲームジャムの感想や考えたことについても書きたいと思います。

今回のゲームジャムの特徴は、「ペーパープロトタイプの制作」までをゴールに設定しているところです。これまで見聞きしたゲームジャムは、「(デジタル)ゲームの開発」までをゴールにしていることが多かったです。しかし、短期間で開発まで行うゲームジャムでは、「開発しきらなければならないこと」が足枷になり、十分に企画を深めることができません。

「開発すること」に重きを置いているゲームジャムではそこまで大きな課題ではないのですが、ことシリアスゲームジャムでは大きな課題だと思いました。なぜなら、シリアスゲームジャムは、「ゲーム開発」だけでなく、「ゲームの企画を構想する中で、社会課題について深く考えること」が重要だと考えているからです。

前提として「短期間で開発できるもの」という足枷があると、企画が小さくまとまってしまい、十分に社会課題についての深堀が行えません。しかし、「ペーパープロトタイプの作成」をゴールにすると、開発にかける時間が少なくてすみ、その分企画で社会課題について向き合うことができます。

シリアスゲームジャムを、社会課題について学ぶ1つのプログラムだと捉えると、ゴールを「ペーパープロトタイプの作成」にするのは、理にかなった良い取り組みだったと個人的に思いました。

■ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム in 長崎

8月6日(火)と8月7日(水)に「ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム in 長崎」が藤本研究室のイベントとして開催されました。私は、以下の5つの発表を行いました。「これもやりたい!あれもやりたい!」が積み重なって、いつのまにか5つ発表することになり、準備が大変でした、、、

①クラウドソーシングゲームー遊ぶことで社会貢献できるゲームの可能性ー(研究発表)

②SF作品を作ろう!「ゲームを基盤とした社会」を創造するワークショップ(ワークショップ)

③クラウドソーシングゲームのプラットフォーム『Meta Crowdsourcing Game』(デモ展示)

④実験哲学ゲーム『Free Will 自由意志と道徳的責任』(デモ展示)

⑤英語の勧誘表現を学習できるカードゲーム『Shall we dance? 一緒に踊らないかい』(デモ展示)

基本的には、遊ぶことで社会貢献できるゲームである「クラウドソーシングゲーム」とゲームを通じて多くの人が世の中の発展に寄与している社会である「ゲームを基盤とした社会」に関する発表を行いました。

今回のイベントを通じて、多くの人々に自分の研究を伝える中で、「興味をもってもらうこと」の難しさを改めて感じました。私は、「クラウドソーシングゲーム」や「ゲームを基盤とした社会」のような広く普及していない概念をテーマとして扱っています。これらの知らない概念については、多くの人は無関心です。なので、自分の研究をそのまま普通に紹介をしても興味は持ってもらえません。

そこで大事なのが、「分かりやすい表現で伝えること」と「知っている概念と繋げてあげること」だと思いました。興味を持ってもらえないからいいやではなく、相手の目線に立って分かりやすく伝え、興味を持ってもらうこと。この技術も、研究を続けていくためには重要なのだろうと思いました。

私は、どうしても自分が考えていることをすべて知ってほしいからと、世界観全開で分かる人だけに伝わればよいという発表をしがちです。もしくは、伝えることを諦めて、超絶簡単にしてしまいがちです。そうではなく、しっかりと向き合って、研究テーマを分かりやすく、身近に思ってもらえるように発表をする。その努力を忘れてはいけないなと思いました。これからはうまく使い分けられるように意識したいなと思います。

ーーーー

以上が、犬田の8月の活動報告になります。また次回の記事もお読みいただけると嬉しいです。

それでは!!!

【調査協力のお願い】「ゲーミフィケーションを活用したオンライン調査の評価」

投稿日時: 2024-10-08 投稿者: inuda

みなさん、こんにちは!

修士2年の犬田悠斗です。今回は、ゲーミフィケーションに関する研究の調査協力のお願いです。

本調査では、修士研究の一環として開発した、「ゲーミフィケーションを活用したオンライン調査」に取り組んでいただき、その評価を行っていただきます。

下記のURLから調査を開始することができます。調査対象者は、18歳以上の方です。

所要時間は30分程度で、謝礼としてAmazonギフトカード500円分を送付します。

調査URL:https://forms.gle/vsu55euwweA2ckPW9

この研究は、ゲームの社会活用における新たな可能性を探索する取り組みになっています。ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

万が一トラブルが生じた場合は、以下のメールアドレスにご連絡ください。可能な限り早急に対応いたします。よろしくお願いします。

Mail: inuda-yuto760@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

夏休みの活動報告-莫子敏

投稿日時: 2024-10-06 投稿者: ziminmo

皆さんこんにちは!莫です。

この2ヶ月間、実家に帰りました。

夏休みは4日間に2回も台風が来て水漏れもして、引っ越しや修理にかなり時間がかかりましたが、家族・友達と楽しく過ごせました。

台風で引越しした直後、とても怖がってベッドの下に隠れていた猫ちゃんの写真も皆さんにシェアします🐱

台風のせいで研究はあまり進んでいません(悲)。とはいえ、夏休みの活動の進捗状況を2点に分けて紹介します:

【Murder Mystery Game(MMG)】について

8月中旬、私はMMGに関するレビュー論文の本文を完成させました。現在、翻訳、引用/フォーマットの部分に取り組んでいます。

また9月18日の「ゲームの遊びと学びの未来シンポジウム in 大阪」で、初めて発表しました!今回は私の総説論文に関連した内容について報告します。まだまだ文言が不適切で加筆すべき点が多々ありますが、今後はより良い方向に向けて頑張ります!

【謎解き】について

今年の冬の制作展に向けて、謎解きゲームの下書きが完成しました。ゲームのデジタル化も順調に進んでいます。現在、日本語と英語に翻訳中です。

さらに、復旦大学の謎解き同好会が開発した上海巡り謎解きゲームにも参加しました。ストーリーへの答えを見つけるながら上海の街やランドマークの写真を撮りました。

ゲームをプレイしているときに沢山の美しい景色を見て、とてもいい機会だと思います!今回は自分の謎解きの開発にもインスパイアしました。

以上、私の夏の活動報告でした。

皆様も充実した幸せな秋をお過ごしください〜

夏休みの活動報告2【海外での研究活動】大空 理人

投稿日時: 2024-10-03 投稿者: osora

藤本研究室M2の大空です。

今回の記事では、夏休みの活動報告の第二弾として、国際学会に付随して訪れた、アメリカ・カナダの研究所等の様子について、ご共有します。海外の研究事情にご興味のある方は、ぜひご覧ください。

人工知能・データサイエンス研究所(Institute for Artificial Intelligence and Data Science)

まず紹介するのは、人工知能・データサイエンス研究所です。こちらは、アメリカのニューヨーク州立大学バッファロー校にある研究所です。

元々、ゲーム学習だけでなく、AIにも興味があったので、海外の研究事情を肌で感じたく、見学ツアーに参加したのですが、アメリカでも最先端の研究所ということで、施設がかなり充実していました。施設は新しく、日々の研究空間と連続する構造で、外部の方を招いた実験も行いやすい設計となっていたのが印象的です。

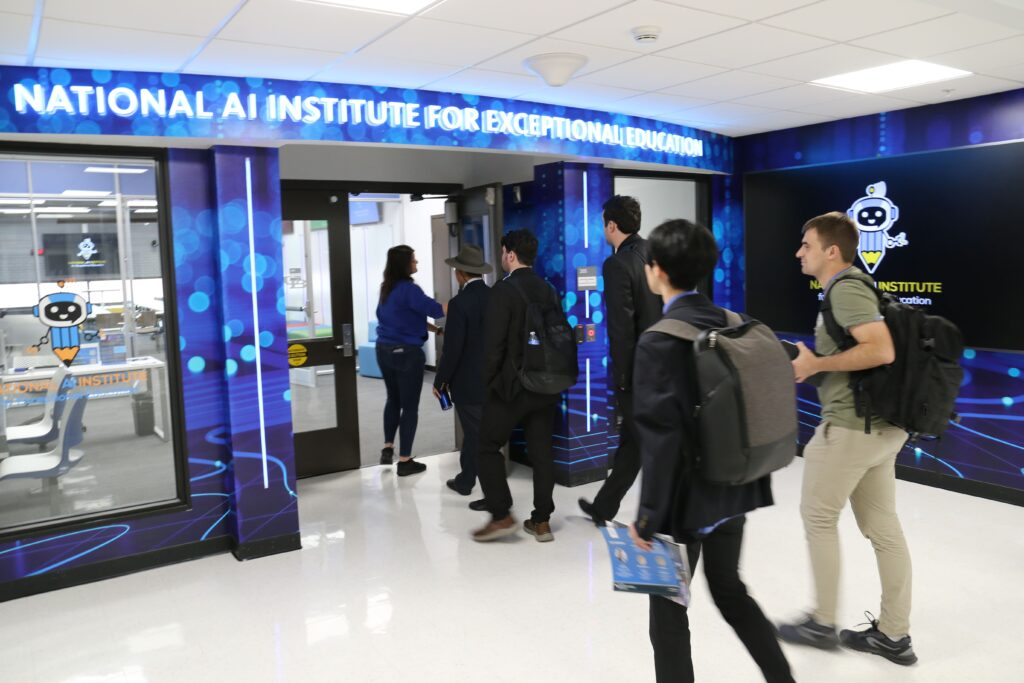

また、研究所の中でも、私が特に興味を惹かれたのが、National AI Institute for Exceptional Educationという教育研究所です。ここでは、音声言語処理課題を持つ児童の教育サポートとして、AIテクノロジーを駆使した解決策を試みており、多数のアメリカ国内の大学と連携して研究を進めているようでした。

実際に、研究所内には、子ども達を招いて行動を観察できる空間が広がっており、本分野とゲーム学習の組み合わせについても、研究者の方々と話し合うことができ、貴重な時間を過ごせました。

遊び博物館(Strong National Museum of Play)

続いて、「Strong National Museum of Play」という遊びをテーマとした国立博物館のご紹介です。

遊びをテーマとした博物館と聞いても、なかなかイメージしづらいと思うのですが、科学館、キッザニア、ゲームセンター等が融合したような空間でした。

博物館内には、多数の遊び場やゲームが立ち並んでおり、一日あっても飽きないと思えるほど、充実していました。

また、当博物館では、ゲーム保存にも積極的で、ゲーム本体はもちろん、関連資料まで多数の実物が保管されています。ツアーに参加し、特別にその保管室を覗かせていただきましたが、日本のコンテンツも非常に多く、改めて日本が生み出したエンターテインメントの強みを実感しました。

遊びと学びの融合に関する研究を行っている身として、普段自分が考えている理想を具現化したような場でした。ぜひ同分野で研究されている方は、一度訪れることを強くおすすめします。

教育研究所(Ontario Institute for Studies in Education)

学会はアメリカのニューヨークで開催されたのですが、カナダのトロントが近いこともあり、こちらの教育研究所にも訪れました。

通称OISE(オイジー)と呼ばれる研究所は、トロント大学の教育系大学院です。本大学院には、Adult Education & Community Development Programという成人教育を対象としたコースが存在します。

私は大人に向けたゲーム学習をメインに研究しており、企業・大学で活動しているので、成人教育の学び場を見てみたいと思い、実際に施設内を見学させていただきました。

トロント大学には、多様なバックグラウンドを持った学生が多く、それらの背景を活かしたユニークな研究が多いということで、研究自体を目にすることはできなかったものの、情報をキャッチアップし、今後はよりグローバルな目線で研究することを決めました。

メディア論の聖地(Marshall McLuhan Tour)

最後に、教育研究所と同じく、トロント大学にあるメディア論の祖といわれる、マーシャル・マクルーハンの縁の地を訪れました。

マーシャル・マクルーハンの有名な言葉の一つに「メディアはメッセージである」があります。私は、この言葉をきっかけに、ゲーム学習で用いるゲームもメディアであると認識しました。

ゲームならではのメディア特性を活かした情報伝達、他のメディアではできないコミュニケーションを目指し、現在は研究・開発を続けているので、改めて自分の原点に立ち返るきっかけを得られました。

ゲームで学びことを一つの代表的なメディアにできるように、今後も尽力したいと思います。

以上、活動報告の第二弾となります。

今後は普段のゼミ活動に関する記事をUPしていきますので、ぜひそちらもご覧ください。