-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

月別アーカイブ: 2023年12月

【11月30日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2023-12-01 投稿者: haruguchi

こんにちは。M2の春口拓人です。

11月30日に行われたゼミ活動の報告を致します。

発表内容は大空さんと濱田さんの研究進捗報告と大空さんのプレイセッションです。

大空さんの進捗報告では11月18日に開催されたサイエンスアゴラの出展内容とその際に行ったアンケートの集計結果についてでした。

12名の参加者がおり、それぞれの方からのゲーム内容のフィードバックについて発表されました。

特に印象的だったのが研究者や大学学部生とビジネスパーソンの間にある評価の違いです。

前者の方はゲームに好印象な意見が多いのに対して後者の方は批判的な意見が多く、研究が身近にある人ほど意欲的に取り組める内容である印象でした。この点を、学びを消化する場所が見つけられなかったからではないかと考察されており私も同様の考えでした。ほかにもゲームの進行時間が長く途中で飽きが来るため、対象によって事例をカスタマイズするべきという考察もあり、ゲームの面白さや有効性が確認できたのと同時に改善点も多く発見できていたと感じました。

浜田さんの進捗報告では前半がサイエンスアゴラの活動報告で、後半は研究内容についてのお話でした。

Minecrafと英語学習をテーマに関心のある分野が徐々に絞り込まれてきており、ワークショップの経験から研究の方向がしっかりと定まってきていると感じました。卒業後のキャリアについてのお話も少しされており、様々な方をロールモデルとしながら濱田さん自身のキャリアを決めていかれると良いのではないかと感じました。

プレイセッションでは大空さんが準備されたMOONSHOOTERという国の事業について告知を行いながら科学技術コミュニケーションを促進させる、科学技術と社会の接続に資するボードゲームのプロトタイプを遊びました。MOONSHOOTERに採択されている研究を知りながら様々な視点からその研究を考える事ができる良いゲームだと感じました。研究に対する市民の期待と不安を考えるというテーマにピッタリだと思います。

以上が11月30日のゼミ活動報告です。

10月19日 ゼミ活動の報告

投稿日時: 2023-10-25 投稿者: haruguchi

こんにちは、修士2年の春口です。

10月19日に実施されましたゼミの活動報告をさせて頂きます。

発表者は春口、犬田さん、財津さんの3人です。

春口の発表では、Amazon社が公開している「AWS CloudQuest」というゲームの事例紹介を行いました。

このゲームはAmazon社が提供しているAWSというサービスを扱えるようになるためのゲームで、実際のAWSのコンソールを使いながら課題を作る事でAWSの使い方が学べるようになっています。ゲームはRPG形式でクラウド島という仮想の島の課題を探すパートと課題解決を通してAWSの使い方を学ぶ学習のパートに分かれています。

学習のパートは、「Learn」「Plan」「Practice」「DIY」という4つのSTEPで構成されており「Learn」「Plan」でAWSの使い方の座学を「Practice」「DIY」で基礎的な課題と応用課題の作成をそれぞれ行います。座学では資料を読む事が中心となっていますが、AWSサービスの構造や専門用語の解説がしっかり行われておりわかりやすい内容でした。課題の作成ではAWSコンソールを使って課題を作成しますが、こちらもしっかりとした解説があり詰まる事なく課題を作成することができました。

総じて内容が分かりやすく、ゲーム形式で取っつきやすいためAWSをこれから触るという学習者にピッタリの内容だと感じました。

犬田さんの発表では、ゲームによってデータ収集をしている事例を調べるという目的で「Skill Lab Science Detective」というゲームの事例紹介が行われました。

「Skill Lab Science Detective」はScience At Homeによって作成された認知スキルを試す様々なミニゲームを遊ぶことができるゲームです。ゲームの目的は、よりよいゲーム体験の開発やより効果的に科学問題に貢献させる方法の検討、認知マップ・認知指標の作成、認知スキルの正常な理解などとなっています。

ゲーム内では様々な認知スキルを試すミニゲームを遊ぶ事ができ、これらを遊ぶ事で自分の認知スキルについての認知マップが作成されます。このゲーム単体でどのようなデータが取れるのか、個人の継続的なデータを取るのが目的なのかなど様々な議論が行われましたが、継続的なデータの収集が目的だろうという結論に落ち着きました。

また、このゲームの紹介を通して犬田さん自身の研究についての整理も行われたためとても有意義な発表であったと思います。

財津さんの発表では、「Board Games Enhance Creativity: Evidence From Two Studies」という論文についての発表でした。

論文では、創造性が従来の教育法ではなかなか育たずゲームのような代替的で強力な方法を用いる事は理にかなっているがボードゲームと創造性の関連性を調べた研究はほとんどないとして、ボードゲームのプレイ頻度と創造性に関するいくつかの指標との関連を探るアンケート調査とボードゲームをプレイすることが創造的パフォーマンスに及ぼす影響を調べる実験的手法の2つの研究の結果が示されていました。

アンケート調査の方では、ボードゲームのプレイ頻度と創造的潜在能力及び創造的パフォーマンスの2つに関連性が認められており、ボードゲームを定期的にプレイすることがより高い潜在的能力と関連することが示唆されました。実験的手法では、創造的なボードゲームをプレイすることが被創造的なボードゲームをプレイすることよりも独創性の改善につながる事が示唆される一方で、この独創性の改善は事前の創造的潜在能力が低いほど強くなるという仮説が否定されました。

発表後の意見交換では、ボードゲームのプレイ頻度が創造的パフォーマンスと関連がある点はとても納得ができる一方で、独創性の改善について事前の能力が低いほど強くなるという仮説が否定された点には、チーム組みの方法やチーム内の創造的潜在能力の偏りが影響がでたのではないかなど様々な意見がありました。私もより中長期的な創造性の熟達の部分にはボードゲームはどのような効果を発揮するのかが今回の実験では明らかではなかったため気になる所でした。ボードゲームと創造性の関連については、財津さんがご自身の研究でデータを蓄積されている所のためこれからの財津さんの研究結果が気になる論文紹介の時間となりました。

以上が10月19日のゼミ報告となります。

夏季休業の活動報告 9月版 春口拓人

投稿日時: 2023-09-30 投稿者: haruguchi

こんにちは、春口です。

夏休み活動報告の9月版をご報告致します。

活動報告と言っても夏休みで行った事の大半は研究で作成しているゲームの改修作業でした。

ですので、ここでは私がゲーム制作で使用しているUniRxとObserverパターンの簡単な紹介をしたいと思います。

UniRxは、リアクティブプログラミングというプログラミングの手法をUnityで利用するために使用するライブラリです。リアクティブプログラミングがゲームプログラミングと相性が良いため、Unityで使用できるようにライブラリとして開発されました。

リアクティブプログラミングは、「データを通知すること」と「データを受け取って処理すること」を扱ってプログラミングを行う手法です。「キャラクターが敵の攻撃に当たりHPバーが減少する」という処理を実装する場面を例に取ると、攻撃に当たったという事が「データを通知すること」HPバーが減少する事が「データを受け取って処理すること」に相当します。

UniRxではリアクティブプログラミングの実装のためにObserverパターンを導入しています。Observerパターンでは、SubjectとObserverという2つの概念を取り扱います。Subjectは何か通知したいデータ(あるいは通知したいイベントなど)を持っている側が作成します。Subjectは自身に登録したObserverに対してイベントメッセージを発行できます。先ほどの例だと、攻撃に当たったというイベント(データ)をキャラクターはSubjectを通して通知します。Observerは登録されたSubjectからのイベントを受信できます。HPバーはキャラクターのSubjectからの通知をObserverを使って受信し、受けたダメージによってHPバーを減らすという処理を行います。UniRxではSubjectのイベント通知にSubject.OnNext();、SubjectへのObserverの登録にIObservable.Subscribe()を使用するようになっています。

こうした機能を使用する事で、イベント通知が必要な様々な場面でスマートな実装を行う事ができます。また、インゲームの実装だけでなくMVRPというデザインパターンを利用してUIの実装も行う事ができます。このようにObserverパターン及びUniRxは使い方を覚えると色々な場面で助けてくれる頼もしい存在です。是非Unityを使ってゲーム開発をされる際は勉強してみてください。

夏季休業の活動報告 8月版 春口拓人

投稿日時: 2023-08-02 投稿者: haruguchi

修士2年の春口拓人です。

夏季休業中の活動報告について、まだ8月が始まったばかりですが行わせて頂きます。

昨日の8月1日に、研究員の財津さんとUnityの勉強会を行いました。

財津さんから、Unityを使ったゲームの製作について教えて欲しいと要望を頂いたため開催した勉強家になります。内容はごく一般的なブロック崩しの制作を通してUnityの使い方を学んでいくというものです。参加者は私と財津さんの2人でした。

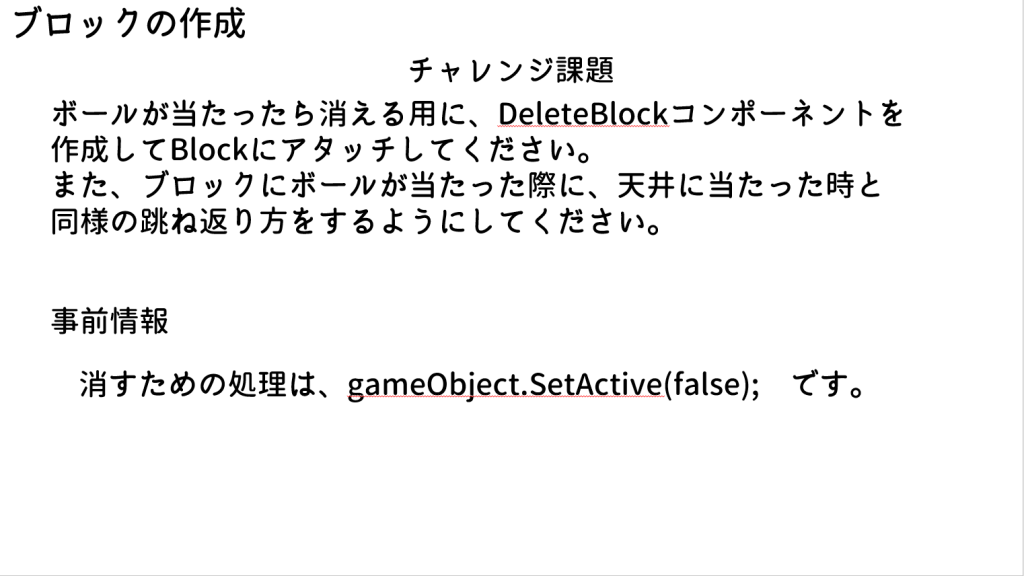

基本的に私の作った資料を使って要件定義から完成までを一緒に行っていくという形で進めましたが、以下のようなチャレンジ課題をいくつか用意して要所の部分で財津さんご自身で考えて頂く場面を作りました。

内容そのものは基礎的なものですが、C#やUnityが初めての経験だった事やプログラミングも現在勉強途中との事でしたので、チャレンジ課題はほど良い難易度のものになっていたかと思います。

ご自身で考えて実装したものがきちんと動くかを祈るように確認し、上手くいって喜んだり、上手く行かなくて考え直したりする場面も度々有り、まさにゲーム作りの楽しさを一緒に感じられたのではないかと思います。

実に6時間にも及ぶ長丁場となりましたが、財津さんには集中を切らす事無く気になった所を適宜質問して頂きながらお付き合い頂きました。大変お疲れさまでした。

実際の開発ではUnityに元からある機能だけでなく外部のアセットやライブラリを使いながらより複雑な機能の実装を行いますが、そこまでの内容を入れる事が出来なかったため今後はそうした部分にも触れて行けると良いなと考えています。

以上が春口の8月の生存報告になります。

6月1日 ゼミ活動報告

投稿日時: 2023-06-08 投稿者: haruguchi

こんにちは、春口です。

6月1日のゼミ活動報告を致します。今回は犬田さん、濱田さん、坂井先生の3名の発表でした。

犬田さん:進捗報告

データの評価とデータの収集についての、2つに分けて報告されました。

データの評価については、「ゲーミフェイケーションによって収集したデータに誤差が生じる」という批判を取りあげ、むしろ深層心理に近いデータが取れるのではないかという考えを示され、同時に、ゲームによって没入・集中している状態であるフロー状態に入る事ができるため余計な思考が消えるため、という点を根拠として取り上げられました。ただ、この点については質疑の時間で研究員の木村さんから、「フロー状態はあまり特殊な状態で無く、質問紙を書いている時もフロー状態にあると言ってよいと思う。そのため、フロー状態を以て深層心理に近いデータが取れるという考えは当たらないのではないか」という意見があったため再度考察してみる必要がありそうです。

データの収集についてはあまり進んでいないとの事でした。行動経済学の本を読んで、ちょっと思っていたのと違ったため社会心理学の方面で探してみるそうです。質疑の時間で、社会心理学の本を読むよりは質問紙法自体の課題に関する論文を読むと良いという意見も合ったため、様々な方面からアプローチを取る事になりそうです。

濱田さん:進捗報告

現在はMinecraftを使った学習の論文を読み漁っている所との事でした。主にSTEAM教育や英語教育がテーマのものを当たっているそうです。

研究に関する活動として、本校の渡辺研究室主催の平和学習ワークショップやマイクラカップWSに参加しているそうで、ワークショップの設計や運営から論文執筆までの流れが学べる良い機会になりそうです。広島にも行けるとの事でとても羨ましいです。

坂井先生:研究員発表

坂井先生の発表は現在執筆されている博士論文の研究内容についてのお話でした。ノベルゲームを使った死生観教育について実施した研究の結果について説明を頂きました。このゲームについては授業の方で触れさせて頂く機会があったため、その時の経験と照らして聞いたため理解しやすかったです。授業で触れた部分は研究の一部分だけであったため、その前後に何を行ったのかや回答した質問紙がどのような背景で作成されたかを聞く事で研究としての全体の流れを学ぶ事ができ、自分の研究でも真似できる部分は取り入れようと思いました。

以上が6月1日のゼミ報告です。

[4月27日] ゼミ活動報告

投稿日時: 2023-05-11 投稿者: haruguchi

こんにちは、修士2年の春口です。

4月27日のゼミ活動報告をさせて頂きます。

今回は、犬田さん、濱田さん、財津さんの発表でした。

濱田さんの発表は事例研究で、「マグナと不思議の少女」についてでした。

英語しか分からない少女と日本語しかわからない少年と英語・日本語両方分かるスライムをメインキャラクターにしたRPGのようなゲームです。

特徴的なのが、ゲーム内で英語の発声を求められその発音をAIが評価してくれるという点です。

例えば敵に攻撃する時は「Attack」の発声が求められ、その発音の良さによって攻撃の威力が変わる等です。

この機能によって一人でも英語のスピーキングの練習ができるゲームになっています。

濱田さんは、本ゲームの学習要素の部分について「学習要素を細かく分解して、一つのステージにある学習要素を少なくしている」といった点を挙げられ、ご自身の研究でも先に学びの部分を細かく分割して後で遊びに対応させていくといった手法を取りたいといった分析をされていました。

また本ゲームの長所と短所について、フィードバックがすぐに来る所が長所でプレイヤーの自由意志で会話できない点が短所だと分析されていました。

犬田さんの発表も事例研究で、色々なノベルゲームを遊んだ結果を報告されました。

送電灯のミメイ、ありすえすけーぷ、きみの偽物に恋をする等のノベルゲームを紹介され、ノベルゲームの分類軸として「分岐があるかどうか」「プレイヤーのインタラクションがあるかどうか」の2つの軸を提案されました。

またこの軸を前提とした上でご自身の研究では、選択肢を増やして結果を複数用意するとデータ収集が大変になる事ため選択肢を複数用意しても結論は同じになるようにするといった点や、ゲームそのものの面白さはインタラクションの量で変わってくるといった点の分析を活かしたいとの事でした。

Q&Aでは、インタラクションの種類も分類できるのではという指摘や、分岐したという事実があればプレイヤーは遊んだ気持ちになるため、どの選択肢でも同じ結論に至るというアプローチは良いと思うという指摘、研究を方法論として位置付けるかどうかで研究内容が大きく変わるといった指摘がありました。

財津さんの発表は東京大学で主催されたマインクラフトを用いたワークショップの分析についてでした。

ワークショップの始まる前と終わった後に取ったアンケート内容を分析し、相関の有無等を見つけるという内容でした。

今回のアプローチは、事前に仮説を立ててワークショップで検証するという形ではなくワークショップという実践を先に行いそこから意義のある結果を見つけ出すという形のアプローチでした。このため、結果を見つけ出すのに大変な努力が必要との事で、結論を見つけ出すのに苦労されているというお話でした。

研究は仮説を最初に建てるモノという先入観があったため、実践が先にあるという今回のような研究方法はとても新鮮に思えました。

以上が前回のゼミの活動報告です。

1月5日 ゼミ報告

投稿日時: 2023-01-17 投稿者: haruguchi

こんにちは。春口です。

新年一回目、1月5日のゼミ報告を致します。

大空さん 事例研究 DilemmaGame

今回の大空さんの事例研究発表は、エラスムス・ロッテルダム大学が開発した研究倫理を学習するゲーム「DilemmaGame」についてでした。

DilemmaGameは研究倫理の授業で使われる事を念頭にしたゲームです。ゲームの内容は、様々な研究倫理に関する問題に対して、4択で提示される行動を参加者が選び一定時間後にそれぞれの選択肢の投票率が開示されるという内容です。勝ち、負けの要素が無く議論を活発に行う事が目指されています。

大空さんはこの事例に対して、倫理問題に対する選択を学習の対象とするのではなく、問題そのものを倫理的にどう評価するのかという点に着目するとして独自性を確立されていました。

質疑の時間では、勝ち負けの要素がないなどゲームというよりはゲーミフィケーションに近いとしてゲームでは無いといった意見やゲームではないが授業で使う教材としては完成度が高く議論の活発化には有用だといった意見がありました。

春口 研究関連論文紹介

今回私が紹介した論文は情報通信についてロールプレイを通して学習させる教授法の実験と評価についての論文と、コンピュータサイエンスアンプラグド(CSアンプラグド)についての論文についてでした。

ロールプレイを通した教授法の論文では、私の研究でも既存の問題集等のテストを用いてゲームの有効性の評価を行おうと考えていたため、特に評価の方法が参考になりました。

CSアンプラグドについての論文では、特にCSアンプラグドの主要原則として規定されている項目が参考になりました。遊びを通して情報技術を学ぶ際の原則として「学ぶ事が目的ではなく、概念で遊ぶ事が重要」「男女ともに魅力的な遊びであること」などはこれからゲームを作成する上で常に頭の隅に置いておこうと思います。

春口 プレイセッション 新春!ポケモン書き初めゲーム

今回のプレイセッションではポケモン書き初めゲームを行いました。書き初めと付いていますが字を書く事は無く、シルエットと名前が提示されたポケモンを手元の画用紙に書いてもらうというゲームです。書かれた内容が正解のポケモンのモチーフにどれだけ近いか、一緒に提示された色が正解のポケモンに使われているかを採点基準として3問行った結果を競いました。3問それぞれのお題は、「ドオー」「ガーメイル」「ネオラント」でした。

優勝は全3問すべて満点を獲得しての勝利で大空さん、楊さんチームでした。ポケモンの種類は1008種類との事で流石に全部を覚えている人は居ないだろうと考えていましたが、大空さん、楊さん共に覚えていたようで驚きました。優勝したお二人にはOIOIで買ったチョコレート、ほかの皆さんにはブラックサンダーが送られました。

今回のプレイセッションを通してポケモンの名前の奥深さを改めて感じました。とても簡単に見える名前でも、2重にも3重にも意味を重ねて考えられており、ポケモンのネーミングセンスの凄さを感じます。

以上が1月5日のゼミ活動報告になります。

10月13日 ゼミ活動報告

投稿日時: 2022-10-20 投稿者: haruguchi

こんにちは、春口です。

10月13日のゼミ活動報告をさせて頂きます。

今回のゼミでは、M1:研究計画発表、M2:研究進捗発表の形で行われました。

以下がそれぞれの発表内容についてです。

M1:研究計画発表 春口

今回報告したのは2点です。

1点目は、作成するシリアスゲームテーマとして、情報通信分野の通信プロトコルを題材としたいということ。2点目は研究としてどういった測定を行うのかを模索しているということです。

通信プロトコルはゲームにしやすいテーマであることや、様々な特徴を持ったプロトコルの理解が初学者には難しいといった点からゲームテーマとして選びました。しかし、そこから研究として何を測定するのかという点で行き詰ってしまったといった報告でした。

この報告に対して、研究員の財津さんからの「ゲームにしやすいから選んだ、ではなくほかに何か課題を感じるから選んだのだろう」という指摘や藤本先生からの「なぜゲームにするのか一度立ち返って考えてみるとよい」といった助言などを頂きましたので、今一度学習という観点から通信プロトコルを考え直す事としました。3歩進んでは2歩下がるような事ですが、研究においてもっとも重要な部分ですのでじっくり考えていきたいと思います。

M1:研究計画発表 大空さん

大空さんが報告された内容としては4点です。

1点目は、研究背景となる文献調査について。2点目は、ゲーム内容のブラッシュアップについて。3点目は、オンライン版への展開について。4点目は、研究テーマについての報告でした。

オンライン版の報告内で、当初はWebなどの形式を考えていたが企業の方からセキュリティの都合でGoogleスプレッドシートかExcelが望ましいと言われたためそちらで作成する事となった、という経緯が話されておりゲーム制作の隠れた壁を感じました。また研究テーマについての報告では、夏休み中に参加されたボードゲームジャムで経験や授業での経験などから研究テーマとしての方向性を見出されていて、ボードゲーム制作者としての大空さんの能力の高さが垣間見えました。私も見習っていきたいです。

M2:研究進捗報告 升井さん

升井さんの進捗報告は大きく分けて2点です。

1点目は論文の章立てについて、2点目は夏休み中に行った研究の結果についてです。

1点目は論文の章立てについて、全6章として整えたとの報告でした。いよいよ修士論文作成の話題が上がってきました。後輩として来年のためにも参考にさせて頂きます。

2点目では、夏休みに行った研究結果の集計結果を報告されました。研究で作成したシステムの有効性や各機能と個人の特徴との関連性など、おもしろい結果が多数報告されていました。どのように論文としてまとめられるのかがとても楽しみです。

M2:研究進捗報告 叶さん

叶さんの進捗報告は3点でした。

1点目がインタビュー内容の報告、2点目が概念分析の結果報告、3点目がこれからの予定についてです。

インタビューについては、最終的には18人まで対象が増えたとの事で素人目からはとても多い人数だと感じました。インタビューだけでなく概念分析もそれぞれに行うためとても体力の使う活動だったかと思います、お疲れさまでした。

概念分析からカテゴリーの試作や結果図の作成などを行われていましたが、結果図が少しシンプルすぎるとのことで、これから詰めていく事になりそうでした。私はシンプルで分かりやすくて良いなと感じていただけに、思わぬ所で自分の勉強不足を感じました。

以上が13日のゼミ内容の報告です。

皆様お疲れさまでした。

夏休みの近況報告(M1 春口)

投稿日時: 2022-08-30 投稿者: haruguchi

こんにちは、春口です。

夏休み近況報告ですが、今回はゼミのイベントとして先週行われました「東京国立博物館でのリアル脱出ゲーム」と「ボードゲーム大会」について書かせて頂きます。

リアル脱出ゲーム

現在東京国立博物館で行われている脱出ゲーム「東京国立博物館からの脱出」に参加してきました。スマホのアプリと配布されたリーフレットなどを使って、博物館内を歩き回りながら謎解きをするエンタテイメントです。

博物館に行くという事に対する好きな人が行う趣味といったイメージに脱出ゲームの要素を加える事で、より広い層の人たちに博物館の展示や博物館そのものを知ってもらうという意図で作られているゲームでした。同ゲームを行っている周りの人たちも、カップルから家族、ご年配の方など層が幅広くゲームとしての強みが遺憾なく発揮されていたと思います。謎解きの内容も展示物と上手く絡めて作られていたため、ゲームをしながら展示物に触れるという体験がうまく作られていました。

以上がゲーム内容についてのお話で、当日の様子についても少し書かせて頂きます。

当日参加したメンバーは私を含め院生、教職員併せて8名。集合してリーフレットを貰ったらあとは各自でゲームに取り掛かるという流れでスタート(13時)して、閉館(17時)まで粘ってクリアしたのは3~4名でした。

私はタイムアップでクリアできませんでした。謎解きの内容も中々の量あったのと難易度も結構難しく、時間が掛かったのが原因です。周りの皆さんも想定よりもボリュームのある内容と捻られた問題に圧倒されていたと思います。

あと結構歩くため体力の方もジワジワと削られました。いい運動になったとも捉えられます。質、量、時間、総じてボリュームの大きい謎解きゲームでした。

ボードゲーム大会

そうした感じの謎解きゲームを体験した後は秋葉原に移動してボードゲームで22時くらいまで遊びました。「L.A.M.A」「適当なカンケイ」「Camel Up」「テレストレーション」などで遊びました。

日中とは正反対の脳を酷使する時間です。日中で体力はゴリゴリ削られているはずでしたが、そうした雰囲気も薄くみんなで和気あいあいと遊んでいました。

私自身は、これまであまり多くのボードゲームに触れてこなかったため、今回触れた様々なボードゲームは新鮮でとても楽しくプレイしました。練られたルールも去ることながら、魅力的なカード・ボードのデザイン、遊びんでいる場所のデザインなどボードゲームの魅力を沢山感じる時間でした。月1くらいでまた遊びたいです。

余談ですが、デザインで言えば「ゲット★スイートラブ」というゲームがとても気になりました。パッケージはキャッチーでシンプルな雰囲気なのですが、良い彼女をつくる事を目指して様々な策略を目指すゲームでかなり黒い内容らしいです。公式の略称は「ゲスラブ」とゲーム名、ゲーム内容、略称、パッケージ、それぞれにシニカルなユーモアを感じます。今度来たときはぜひプレイしてみたいです。

以上が春口の近況報告となります。

夏休みも折り返しですので、できるだけのことを今のうちにやっておきたいですね。

【7月21日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2022-07-27 投稿者: haruguchi

こんにちは、春口です。

7月21日のゼミ活動報告をさせて頂きます。

進捗報告 春口

今回の進捗報告では、研究で作るゲームの内容を決めるためのフレームワークとしてCISSPを選定した事、夏休みでレビューするゲームについての2つを報告致しました。

CISSPはアメリカのセキュリティ技術者認定資格です。CISSPそのものは資格ですが、セキュリティ関連の知識や技術が整理されており、研究がカバーする範囲を提示する時や関連研究の整理の時など様々な場面で役に立ちます。

レビューするゲームは、CISA作成のゲームやトレンドマイクロ作成のゲームなどをピックアップしました。夏休みはこれらのゲームをレビューして傾向や課題を整理したいと思います。

進捗報告 大空さん

今回の報告では、修士論文の目的を「狭義と広義のキャリアの融合を目指す」と整理されていました。狭義のキャリアは仕事のキャリア、広義のキャリアは人生全般のキャリアと位置づけ、どちらも内包したボードゲームの開発を行うとの事でした。

質問の時間では、広義のキャリア、狭義のキャリアについて様々な意見がありました。就活生はハイになりワークライフバランスを軽視しがちという意見や、男性と女性のキャリア感の違いなど、一口にキャリアといっても様々な見方があるため、広義と狭義のキャリアがどのように融合したゲームになるのかが楽しみです。

研究方針報告 楊さん

今回の報告では、「教育用ゲームにおける代替現実ゲーム(ARG)の構造と設計応用」という研究方針を発表されました。具体的な内容としては

・ARGを教師が設計できるようにゲームデザインの難しさを最小限に抑え学習者にとって

どれだけ効率的な学習を行えるようにするか

・ARGの構造と応用のデザインパターンから一般的なパターンを整理できるか

・教師自身が自由にARGゲームをデザインすることは可能か

などを考えているとのことで、ARGと学校での教育に視点がおかれた研究内容です。

ARGについて知識の無かった私としてはとても興味深い研究内容であると感じました。ARGの詳しい内容を知る機会になれば嬉しいです。

プレイセッション 叶さん

A DARK ROOM(日本語では暗い部屋)というゲームをプレイヤーと観察者の2人一組になってプレイするという内容でした。2人の役割は以下の通りです。

・観察者の役割は、デフォルトが英語のA DARK ROOMをプレイヤーが英語でどこまで

ゲームをプレイするか、どのタイミングで日本語に切り替えるかといった所に注目し

て英語学習と関連しそうな行為を見つけ出す事

・プレイヤーの役割は事前知識が無い状態かつ英語表記のA DARK ROOMをプレイする事

私の役割はプレイヤーでした。ただ、プレイセッションの趣旨が途中でどこかに飛んで行き開始5分くらいで日本語にしてプレイしました…。終わってから気が付いたため、観察者の木村さんにはとても申し訳ない事をしたと感じます…。

A DARK ROOMは(プレイセッションの趣旨が飛んでいくほど)面白いゲームでした。簡素な画面が徐々に賑わっていく様はある種の達成感を感じさせてくれます。一度プレイしてみてください。

以上が7月21日のゼミ報告となります。