-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

月別アーカイブ: 2024年7月

【6月27日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-07-04 投稿者: osora

こんにちは、修士2年の大空です。

今週のゼミ活動について、報告いたします。今回は、莫さんによる文献研究、ジョナさんによる研究関連論文紹介、犬田さんによるプレイセッションの3本立てでした。

どの発表からも皆さんの研究進捗が伺える素敵な内容だったので、以下でそれぞれについて紹介したいと思います。

莫さん

莫さんは、チームの共有情報と未共有情報のバイアスにおけるInformation Sampling Modelの文献研究を行われました。

文献のテーマは「Information Sampling and Adaptive Cognition」のChapter 13「Information Sampling in Group Decision Making:Sampling Biases and Their Consequences」というものです。

専門的な内容ではありましたが、金魚すくいにおけるチーム戦を例に、分かりやすく解説していただき、当分野について、研究室メンバーの理解も深まったと思います。こうした分野の話はなかなか触れる機会がないため、個人的に学びの多い内容でした。

この文献から、莫さんは、自身の研究テーマである未共有情報を実体化とする手段としてのMMG(マーダーミステリーゲーム)について考察され、着実に研究が進んでいる様子が伺えました。ゲームデザイン時における厳密な設計のアイデアとして上手く使えそうです。

また、共有情報と未共有情報の配分については、ゲームデザインの観点から、研究室メンバーでディスカッションも広がり、今後の莫さんの研究にも寄与する内容が話し合われたので、今後の進捗も楽しみです。

ジョナさん

ジョナさんは、CLIL(Content and Language Integrated Learning)という概念に着目し、関連論文発表を行われました。

関連論文のテーマは「Content and language integrated learning through an online game in primary school: A case study」というものです。

CLILとは、教科科目やテーマの内容(content)の学習と外国語(language)の学習を組み合わせた学習(指導)の総称を指します。これは、ジョナさんの研究をより一層充実させる理論的枠組であるような印象を抱きました。

また、このCLILとGBL(ゲーム学習)の関係について、ジョナさんは考察されていました。具体的には、GBLは外国語学習に効果的で学生のエンゲージメントと動機づけを高めることができ、CLILも同様に、言語使用に目的と意味不安を軽減し興味と動機づけを高めるとされているため、共通の部分があることがわかりました。

その上で、では学習環境をどう設計すればいいのかという観点で、言語学習ゲームのインストラクショナルデザインが他分野とどう違うのかについてディスカッションが深まりました。ジョナさんは理論と実践の両方を行われているので、それらが上手く紐づいていくことが楽しみです。

犬田さん

犬田さんは、修士研究で開発中のゲーム「Free Will 自由意志と道徳的責任」を実践されました。

これは、実験哲学におけるゲーミフィケーションを活用したWEB調査で、ゲームを楽しんでいるうちに自然と社会課題解決に寄与するクラウドソーシング型のゲームです。

プレイセッションでは、内容は同一である、従来のWEB調査とゲームによる調査の比較を行いました。研究室メンバーを2つのグループにわけ、従来のWEB調査→ゲームによる調査を行う群と、その逆の群で行い、お互いの感想をシェアしました。

率直に、体験としてゲームの方がより豊かで、没入感あるものだったということが共通の感想として見出されました。また、これまでの発表で行われたゲームデザインやUIの内容が盛り込まれていたことも良かった点で、個人的に犬田さんのこれまでの研究活動が詰まった内容だったと思います。

これから犬田さんは修士の中間報告会がありますが、十分魅力的に感じる研究だと思うので、ぜひ頑張っていただきたいです。また、今後、外部の発表において、このゲームを触れられる機会があるので、関心のある方はぜひ引き続き情報をチェックしていただければと思います。

今週のゼミ報告は以上となります。それでは!

大空

【5月23日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-05-30 投稿者: osora

こんにちは、M2の大空です。

今週はゲストセッションとして、福島真人先生にお越しいただき、「ハイリスク環境での学習」というテーマで、ディスカッションを行いました。

福島先生には、とても刺激的な発表を行っていただき、新たなアプローチで自分たちの研究分野および研究テーマを考えるきっかけになりました。

本記事では、その内容を少しご紹介できればと思います。

福島先生:ハイリスク環境での学習

福島先生の発表では、切り口の一つとして「正統的周辺参加」を提示していただきました。

正統的周辺参加とは、社会的な実践共同体への参加の度合いを増すことが学習であると捉える考え方のことを指します。

この考え方には、課題として、現場(特にハイリスク環境)では、学習に必要な「ゆとり」「タイムリーな教授」「失敗への寛容」がないため、人は学べないのではないか?という指摘があります(ベッカーの難問)。

しかし、「正統的周辺参加」における、その周辺には、実験的施行が可能になるような領域があるのではないかという議論も同様にあります。

福島先生は、これを\”学習の実験的領域\”と呼んでいます(著書『学習の生態学』でもご紹介しています)。

より具体的に、この学習の実験的領域を成り立たせるためには、3つの制約を取り除く必要があるとされています。

①時間的制約

現実では実験的試行を十分に行う時間がない

②経済的制約

試行そのものやそれによる失敗にはコストがかかる

③法的制約ー免責構造

責任を免除して失敗を学習資源として活用できない

これらの点をクリアする手法として、リスクの高い多くの組織が導入しているのはシミュレーションによる教育です。

擬似的な空間で学ぶことは、現実ではできないような失敗も許容されることが大きなメリットで、これはゲームにもつながる話題だと感じました。

もちろん、シミュレーションやゲームでの学びと現場で活動にギャップはあります。とはいえ、これらの学びが意味ないわけではないと思います。

この感覚を言葉にして体系的にまとめたいなと感じたため、次回の発表では、本ゼミでの福島先生のお話を踏まえ、自身が考えたことをゲーム学習と結びつけつつ、アウトプットしたいと思います!

改めて今回、福島先生には、大変貴重なお時間をいただき、素敵な発表および対話を行っていただきました。私自身、本分野でのモチベーションがさらに高まるきっかけとなりました。

こうした機会をいただけていることに感謝しつつ、積極的に経験を活用していこうと思います。

今週のゼミ報告は以上となります。では、また来週!

P.S.

ゼミ終了後に、みんなでご飯を食べに行きました!

【12月14日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2023-12-20 投稿者: osora

皆さんこんにちは、M2の大空です。

12月になって、本格的に寒くなってきましたね。特に朝は冷え込むので、布団から起き上がるのも一苦労です。皆さんは布団から出たくない時の解決法はありますか?

私はなかなか起き上がれないタイプなのですが、実は一発で布団から出る方法を隠し持っています。それが「Another Day of Sun」という曲をかけることです。これをかけると条件反射的に起き上がれます。皆さんの布団から出るための解決の一助になれば幸いです笑

さて、12月14日に行われたゼミ活動の報告をいたします。

発表内容は大空の研究関連論文紹介、濱田さんの文献研究、坂井先生のプレイセッションです。

【大空】研究関連論文紹介

大空は「研究者を目指さない学生に研究倫理は必要か」をテーマに、研究関連論文の紹介を行いました。

テーマの背景としては、自身の開発したゲーム/ワークショップのターゲットに「研究倫理を受講する学生」が含まれており、その中には当然研究者にならない方もいるということで、そうした学生に対してどういう意味付けができるのかということを探索するために設定しました。

関連論文から、大学生が結果を捏造する行為は悪いと認識していてもそれがなぜ悪いのかを理解していない可能性があると考えられること、社会人のコンプライアンス研修においても判断と行動は異なると言われていることが分かりました。

これらを踏まえ、今後、自身の研究倫理ゲーム/ワークショップの方向性として、市民や社会人としての基盤をつくるという視点を入れることにも取り組めればと考えました。一旦、それをゲームやファシリテーションに落とし込むことも行いつつ、さらなるバージョンアップデート進めていく予定です!

【濱田さん】文献研究

濱田さんは、文献『ルールズ・オブ・プレイ』を用いて、Minecraftをどのように定義するべきか(そもそも定義する必要はあるのか)について発表されました。

Minecraftは、一般的にゲームとして見られますが、ゲームの定義に沿うと、はたしてゲームと表現して良いのか?という疑問が生まれます。

ゲームの定義は、研究者によって様々な捉え方があります。濱田さんの発表では、それらの定義を紹介しつつ、どれに合いそうなのか/そもそも定義する必要はあるのかという観点から、研究室のメンバー含めてディスカッションを行いました。

Minecraftをどのように使うか、Minecraftの持つゲームとしての余白部分をどう捉えるかによって、その見方が異なるということが分かりました。また、文献『ハーフリアル』、ゲーム『Second Life』の時に起きた議論も参考になりそうとの声もありました。

いくらでも考えられるテーマですが、今後、濱田さんがどのようなポイントに着地してMinecraftを紹介していくか非常に興味深いです!

【坂井先生】プレイセッション

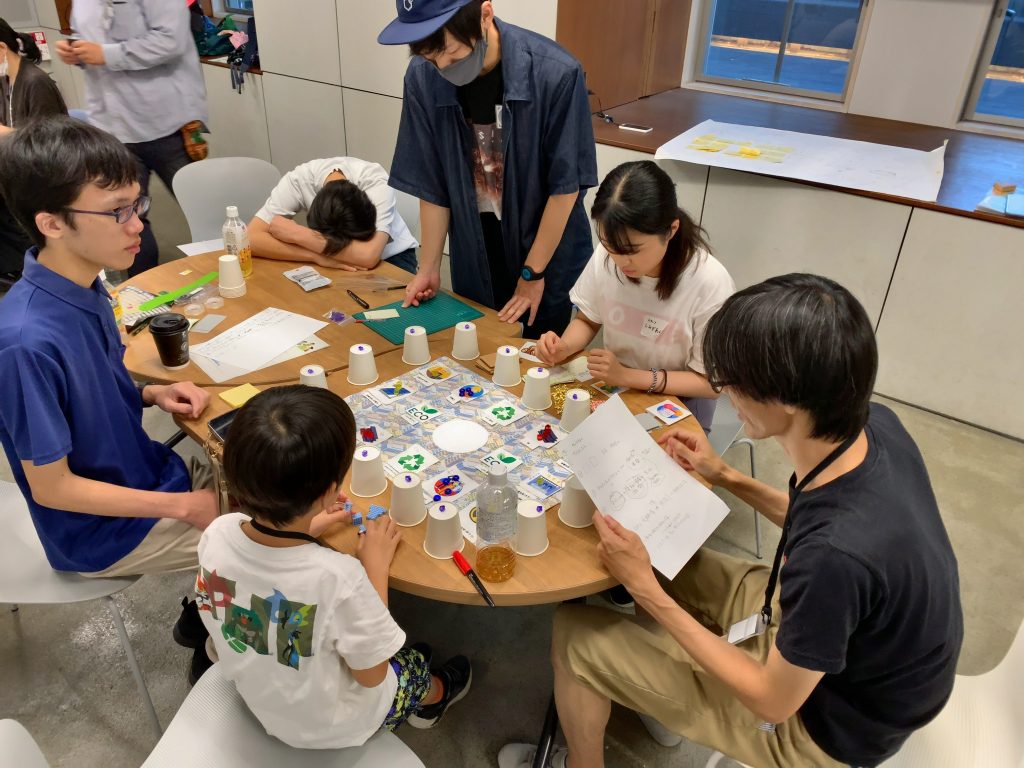

プレイセッションでは、坂井先生が開発に携わられたボードゲーム「Riskn * Taken(りすくんていくん)」をプレイしました。

“金融や投資を楽しく学ぶ”がテーマのボードゲームで、実際にプレイ中はとても盛り上がり、同時に個人のお金の捉え方や動かし方が見えて学びにもなりました。

こうした普段は学びづらいような内容をテーマにしたゲームは、学習の入り口にぴったりだなと改めて実感したとともに、ゲームをきっかけにその分野への興味の幅が広がっていけば良いなと思いました。

ゲームでは、私は犬田さんとチームを組んで、濱田さんとジョナさんを相手にプレイしたのですが、過激なお金の使い方をして無事負けてしまいました笑

ただ、このような失敗経験も現実ではできないことなので、貴重な学びになりました。またゼミの空いた時間等でプレイしたいです!

以上が12月14日のゼミ活動報告です。

それでは!

【12月7日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2023-12-11 投稿者: osora

皆さんこんにちは、M2の大空です。

皆さんはどのような趣味をお持ちですか?私は趣味というものがないのですが、最近は何か夢中になれそうなことを探そうと色々と考えています。

今のところは、趣味としてカメラが良いかなと思っているのですが、どんなカメラが良いのか全く知らないので、まずはカメラについて学ぶことから始めています。いつ購入できるかわかりませんが、こんな感じなので、今のところはカメラ探しを趣味にしようと思います。

さて、12月7日に行われたゼミ活動の報告をいたします。

発表内容は春口さん、犬田さんの研究関連論文紹介です。

【春口さん】研究関連論文紹介

春口さんは「歴史の因果関係を現代に応用する力を育成するカードゲーム教材のデザインと評価(著:池尻良平)」の紹介を行っていただきました。

論文の選定理由としては、春口さんの修士論文におけるデータ分析方法と結果の書き方の参考にするためということでした。本論文では、知識テスト、アンケート、感想・フィードバックのデータを取っており、春口さんも同様のデータ取得を行っていたため、修論執筆にダイレクトで参考となるものだなと感じました。

春口さんは、論文からデータごとに5つの観点(目的、テスト内容、目的の評価法、評価法の裏付け、結果)を抽出し、自身の研究と照らし合わせる形で整理されていました。

結果の書き方は、私自身もとても参考になることが多く、論文の書き方のお手本的に活かせそうだなと感じました。また、データ分析に関しては、著者のオリジナリティが出る部分であるため、池尻先生の論文をベースにしつつ、春口さんがどのような分析を行うか非常に楽しみです!

【犬田さん】研究関連論文紹介

犬田さんには、下記3つの論文を紹介いただきました。どれも犬田さんの研究が必要な理由を裏付けたり、研究をさらに進めていくための材料となっていたりする論文で、私もとても学びになりました!

①Gamification of Online Surveys: Design Process, Case Study, and Evaluation(著:Johannes Harms , Stefan Biegler, Christoph Wimmer, Karin Kappel, and Thomas Grechenig)

本論文では、10代と若年成人を対象にした既存の調査にゲーミフィケーションを適用し、ゲーミフィケーションの心理的および行動的結果に関して60人の参加者を対象に評価しています。結果として、ゲーミフィケーションがユーザーの楽しさの認識、平均滞在時間、そして調査の使用および推奨意欲を増加させたことを示した一方で、全体的な応答率は低下したということが明らかとなっています。犬田さんは、この研究から、研究方法としての活用や実験における技術的な部分の参考にされるとのことでした。

ーーー

②The rise of motivational information systems: A review of gamification research(著:Jonna Koivisto a, Juho Hamari)

ゲーミフィケーションの概念に関する既存の文献を包括的にレビューした論文になっています。本論文では、現代におけるゲーミフィケーションの特徴や課題が示されており、ゼミ生全員の参考文献としても活用できそうな内容でディスカッションも深まりました。こちらの文献は、犬田さんの研究の背景として大いに活用できそうだなと感じました。

ーーー

③実験哲学入門(編著:鈴木貴之)

こちらは「実験哲学」に関する内容整理を行ったものです。犬田さんの研究テーマは「ゲーム的手法を用いたデータ収集法の開発と評価」ですが、それを考える上で実験哲学の話は切り離せません。なぜ犬田さんがこの分野でゲームを用いる必要があるのかを説得する材料になるものだと感じました。今回の発表を聞いて、ゲームであるからこそできる、これまで実現できなかった結果が期待できそうだと思いました。

以上が12月7日のゼミ活動報告です。

それでは!

10月26日 ゼミ活動の報告

投稿日時: 2023-11-02 投稿者: osora

こんにちは、修士2年の大空です。

皆さんはどうしても譲れないものはありますか?色んな切り口があると思いますが、例えばそれがダーツだとしたら、僕は一つ譲れないものがあります。ブルを狙うことです。ブルとはダーツボードの中心部を指します。しかし、ゲームルールによっては、必ずしもそこを狙う必要はなく、ブルに入れることで負けてしまう状況もありえます。ただ、僕はどうしてもブルを狙いたくなってしまうんです。ブルに入る嬉しさ>ゲームに勝つ嬉しさなのかもしれません。ゲームに負けたとしても、僕は今後もブルを目指していきたいと思います。

さて余談はこれくらいにして、10月26日のゼミ報告を行います。

発表者は大空、濱田さん、ジョナさんの3人です。

大空の発表では、修士研究で開発中の「QRP GAME」で参考にしたゲームの事例紹介を行いました。

「QRP GAME」を開発してちょうど1年が経ったのですが、これまでそのデザインプロセスを他の人にお伝えできるかたちで整理していなかったので、このタイミングでまとめるとともに、参考にしたゲームの紹介を行いました。

主に参考にしたゲームは、「Dixit」「キャットアンドチョコレート」「宝石の煌めき」という3つのゲームで、それぞれからコアとなるメカニクス、サブとなるメカニクスを抽出し、オリジナルの要素も加えて制作しました。また、制作前に行ったゲームの課題発見・定義やアプローチ選定等についてもご紹介しました。

現状、一旦プロトタイプですが、教育デザイン研究における「分析と探求」「デザインと構築」のフェーズは終わったので、今後は「評価と省察」「実装と普及」に向けて動いていこうと思います。まずは、11/18(土)にサイエンスアゴラというイベントでワークショップを行うので、そこで良い成果が出せるように努めます!

濱田さんの発表では、教育版Minecraftで実装されている化学の機能を使って、楽しみながら化学を学ぶことができる「Minecraft 化学のチュートリアル」の事例紹介を行われました。

この機能では、そもそも元素の概念が既に存在しており、化合物作成器(元素を組み合わせて30を超える化合物を作成できる)や実験テーブル(元素や化合物を組み合わせ新たな物質を作成することができる)といったアイテムが使用可能となっています。

ゲームならではの学びとして、即時的なフィードバックがありますが、このゲームでは機器を操作すると物質ができる / 誤った操作をすると爆発して廃棄物ができるというように、その結果がすぐに出るようになっています。だからこそ、現実では不可能なこともゲーム内では可能で、失敗から学ぶことができます。また、ゲームによるビジュアル化で複雑な概念の理解を促しやすいというメリットも挙げられます。

今回の発表をうけて、改めてMinecraftと科学教育の相性の良さを実感しました。濱田さんの研究では、英語教育におけるMinecraftの活用ですが、他分野の事例として紹介できるとともに、実際の教材づくりの参考にできそうな点も多いなと感じました!

ジョナさんの発表では、研究計画のより詳細な内容と今後の方向性について発表を行っていただきました。ジョナさんの研究では、モンゴル語学習を例に、小学生を対象とした少数言語・文化の学習を促すゲームの設計や開発、使用者調査を行い、デジタルゲームが少数言語・または文化の習得にどんな効果をもたらすかを明らかにすることを目的としています。

この研究目的を達成するために、参考になりそうな講義やゲーム「天穂のサクナヒメ」をご紹介いただくとともに、実際にどのようなゲームが良さそうかということも発表いただきました。モンゴル語に焦点を当てたゲーム案ではモンゴル語構造を列車のメタファーを使って表現する方向性を、文化の習得に焦点を当てたゲーム案ではモンゴル独自のチーズ作りを「天穂のサクナヒメ」のように表現する方向性を提示されました。

特に前者のモンゴル語に関しては、日本語とも英語とも構造が異なっており、純粋に言語として面白いなと思いました。そして、それを列車というメタファーを使って表現されることも感覚的でわかりやすいと感じました。今後のジョナさんの研究進捗が楽しみです!

以上が10月26日のゼミ報告となります。

それでは!

夏休みの活動報告【9月】 大空

投稿日時: 2023-09-30 投稿者: osora

皆さんこんにちは。大空からの活動報告です。

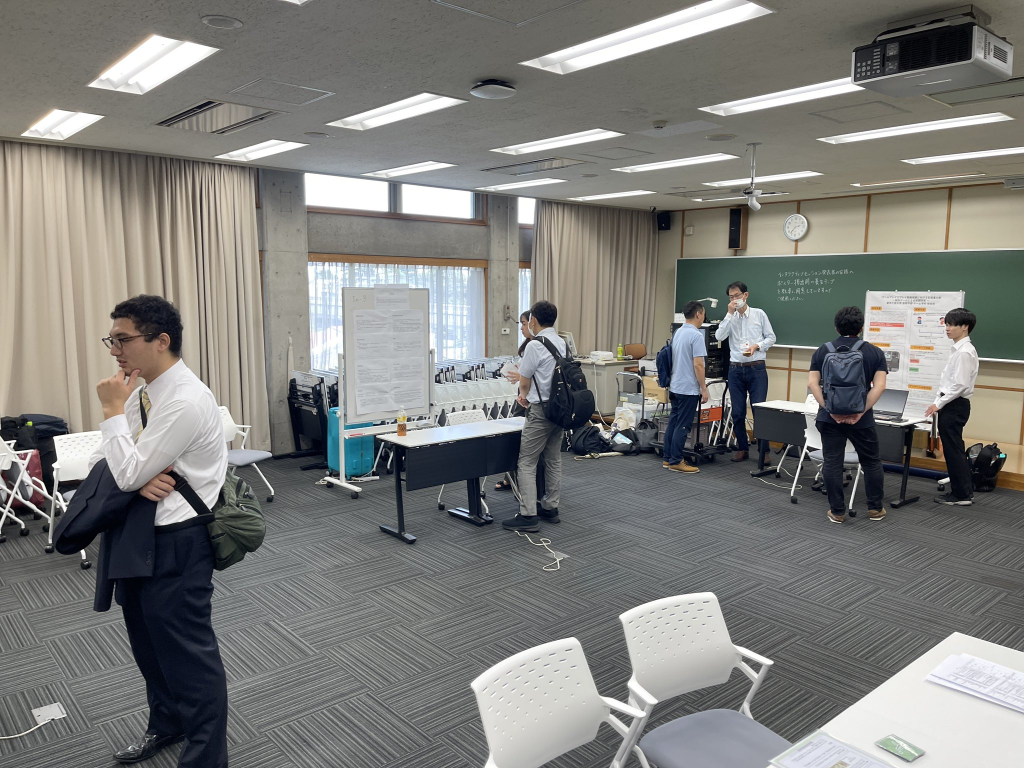

今月は、9/2(土)に行われた<日本デジタルゲーム学会 夏季研究発表大会>についてご報告します。

自身もライトニングトークセッションで参加したので、その振り返りを行いつつ、どのような発表があったかもご紹介していきます。

本研究発表大会のテーマは「拡大するゲーム空間 発展するゲーム研究」でした。そのテーマ通り、ゲームが貢献する領域や空間をさらに拡大できるような発表や企画が多くありました。

また、今回は新型コロナウイルスの感染拡大以降、2回目の対面での開催でした。オンラインではなかなか感じづらい雰囲気や対面だからこそできるゲームのデモ機も見せつつ行うポスター発表が行われ、普段出会えない人と交流を深める機会となりました。

そして、基調講演では「新しい文化としてのeスポーツ」として、東京都eスポーツ連合会長の筧 誠一郎氏に語っていただきました。eスポーツへの注目が集まっている中、あらためてeスポーツとは何か、その魅力、面白さ、可能性について考える機会を得ることができました。

eスポーツに関しては、これまで研究対象として見ていなかったのですが、今回の講演を聴いて、自分のテーマとも結び付けられるのではないかと考えることができ、「拡大するゲーム空間 発展するゲーム研究」というテーマに沿う学びが得られました。

そして、発表に関しては本当に様々なテーマがあり、聴く側も非常に有意義で学びの多い時間となりました。

個人的には、今回の研究発表大会では、普段あまり触れていない分野・領域の理解を深めようと考えており、「中国におけるゲームの在り方」や「ゲーム資料の保存」に関する発表を中心に聴いていました。

大会予稿集やプログラムに関しては、こちらのURLから確認できますので、ぜひ御覧ください!

https://easychair.org/cfp/DiGRAJAPAN-2023Summer

最後に、冒頭でもお伝えした通り、大空はライトニングトークセッションにて発表を行いました。

今回が初めての学外での発表ということもあり少し緊張していたのですが、藤本先生、財津先生、坂井先生、犬田さんが会場に来てください、リラックスしていつもの調子で発表を行うことができました。

様々な分野の方から意見や質問をいただけたことは、自分の研究を前に進めてくれることにも繋がり、自分自身にとっても良い経験になりました。

今後も、日本デジタルゲーム学会をはじめ、他の学会にも積極的に参加して発表というアウトプットを重ねて行きたいと思います。まずは、2月頃に次回の日本デジタルゲーム学会が開催されるため、そこに向けて準備を進めていきます!

以上が、報告となります。

夏休みも終わり、10月からAセメスターが始まりますが、体調には気をつけて、引き続き研究を進めていきたいと思います。

それでは!

夏休みの活動報告【8月】 大空

投稿日時: 2023-08-31 投稿者: osora

皆さんこんにちは。大空からの活動報告です。

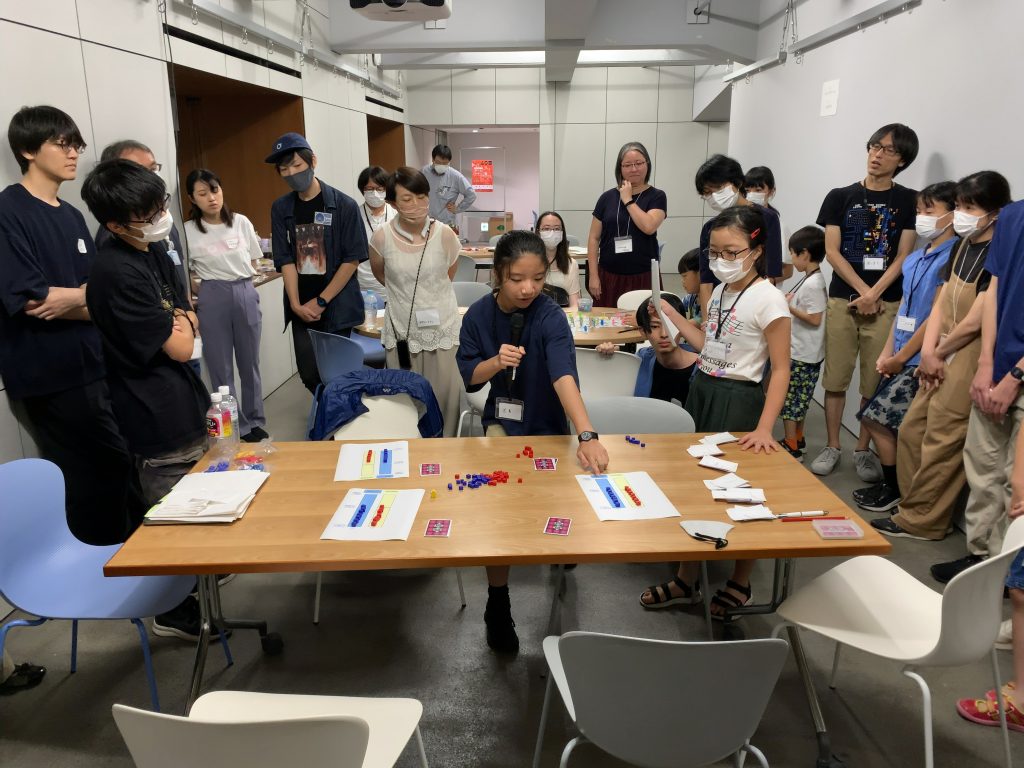

今月は、先週末に行われた<夏休み親子ゲームジャム2023@東京大学>についてご報告します。

2日間どのような活動が行われたのか振り返りつつご紹介していきます。

※ゲームジャムとは、初対面の人と一緒に短時間でゲームをつくるというイベントです。

【1日目】ゲームプレイによるインプット

1日目は、実際にゲームをプレイすることがメインでした。

ここで、共通のゲームプレイの体験を経ることで、共通言語を持った状態でゲーム制作に取り組むことができます。ゲームを通してお互いを知る機会でもあるので、ゲームを楽しんでいるうちに、徐々に緊張が解けていった様子も見られました。

またゲームプレイの合間に、親御さんにはゲーム制作や創造性に関する導入講義を、お子さんにはチャレンジゲームに取り組んでいただきました。本ワークショップは、財津さん(研究員)の研究としての面もあり、その効果や新たな発見に関しては、今後報告される予定です。

ちなみに、僕はチャレンジゲームの進行も務めたのですが、子ども達の豊かな創造性や感性に触れることができ、自分にとっても学びが多かったです。

最後に、本ワークショップでつくるゲームのテーマ「地球温暖化」が発表され、皆さんどのようなゲームをつくろうかとお話されながら1日目を終えました。

【2日目】ゲーム制作によるインプット

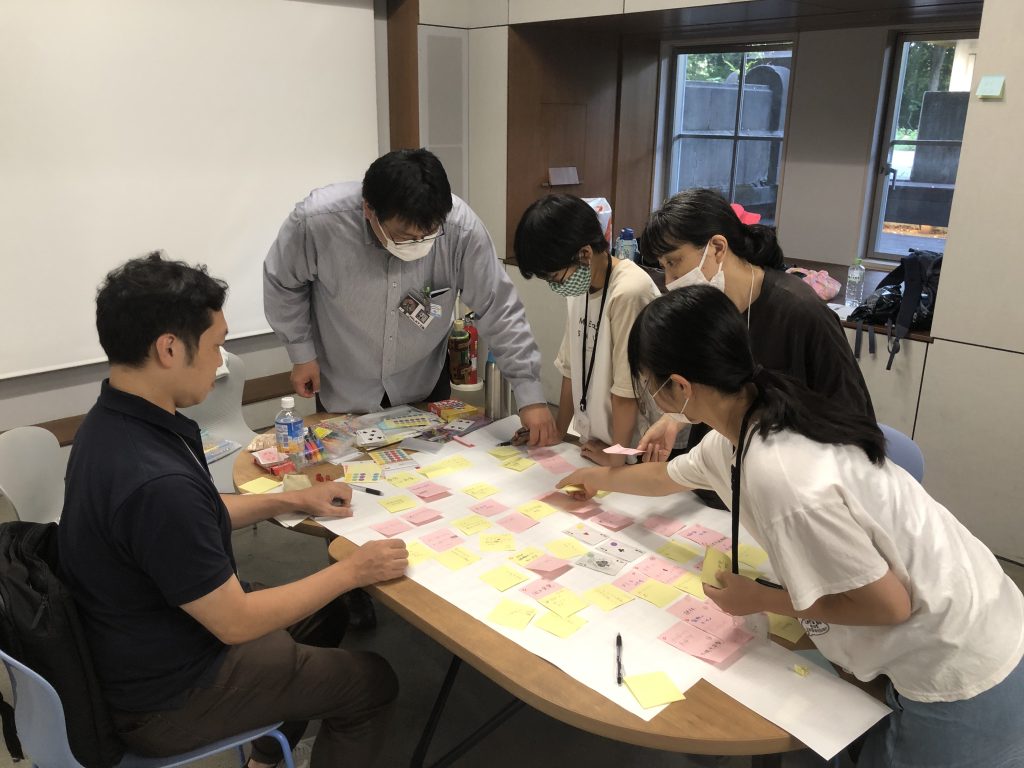

2日目は、いよいよゲームを作る本番です。外部からゲームデザイナーの方もお招きし、2〜3組の親子でグループを結成し制作に取り組みました。

午前中は、どのようなゲームをつくるか全く見えない状況から「地球温暖化」というテーマに対する課題を発見し、その中から具体的にコンセプトをつくることを目指して、付箋やフローチャートを使いながらアイデアを整理していきました。

どんな内容を知ってほしいのか、それをどの程度学んでもらいたいのか、どのような場面で遊んでもらいたいのかなど、具体化させていくことで、ゆるぎないコンセプトをつくることに励みました。

午後からはどのグループも、そのコンセプトに従って、昨日プレイしたゲームに基づいたルール構築とプロトタイプの制作に移りました。

しかし、ここで最も多くぶつかる課題がゲームが面白くない、現実っぽくならないということです。ここからは、改めてコンセプトに立ち戻り、ゲームと照らし合わせながら改良を加えていく必要があります。

かなりハードは作業ですが、親御さんはもちろん、お子さんもしっかり改善のアイデア出しを行い、どんどんブラッシュアップされていきました。

制作したゲームの発表時間になる頃には、どのチームもテストプレイを繰り返し、しっかりと遊べる状態になっていました。

実際に、他のグループのゲームを遊んだ子ども達からは「楽しかった」「もう一度遊びたい」という声もあり、すべてのチームがゲーム制作を行うことができました。

丸一日、普段使わない頭を使って皆さんかなりお疲れのようでしたが、しっかりとやりきった達成感に満ちた表情をされていました。

以上が、報告となります。

僕個人としては、2年目の参加ということもあり、よりオペレーショナルな部分でもさらに良くなったと実感しています。

また来年行われることが楽しみですし、藤本研究室では親子ゲームジャム以外にもマインクラフトを使ったワークショップも行っています。

こうした場で皆さんとぜひ直接お会いできればと思うので、研究室ブログもときどきチェックしてみてください。

それでは!

【7月13日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2023-07-18 投稿者: osora

皆さん、こんにちは。M2の大空です。

最近は暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

気づけばもう7月も中旬ということで、今年は夏らしいこともしたいなと思う一方で、この暑さだと外に出るのも少し億劫になります。室内でできる、夏っぽいことができたらいいなと日々考えています笑

さて、今週のゼミ活動報告に移りたいと思います。今回の内容は、研究進捗報告(春口さん&大空)とプレイセッション(木村さん)になります。

■研究進捗報告(春口さん)

春口さんは、7/18(火)〜19(水)に学府全体で行われる、修論中間報告で発表する内容で進捗報告を行っていただきました。

この修論中間報告とは、修士2年生が必ず行うもので、他研究室の先生を含めて、研究の進捗を発表する場となっています。中間報告では、ゲーム学習論が専門ではない先生もいらっしゃるため、限られた時間の中で、いかに分かりやすく自身の研究を伝えるかがポイントとなります。

今回、春口さんは、その練習として発表を行われました。私たちメンバーもどのような質問が当日来そうかということを意識しながら聞き、様々な意見交換を行いました。各人が感じた感想やアドバイス、質問などによって、さらに発表もブラッシュアップされていくと思うので、当日の春口さんの発表を楽しみにしています!

■研究進捗報告(大空)

大空も、春口さんと同様に、研究進捗報告を行いました。ただし、私の場合、長期履修を行っており、今年度の修論中間報告では発表しないため、あくまでこれまでの進捗を共有しました。

まずは、自身が開発したカードゲームを活用したワークショップ実現に向けて動き出していることを共有しました。幸いにも、ワークショップを行えそうな場を見つけることができたので、今はそれを目標に研究に取り組んでいます。

また、倫理審査の提出や助成金の申請など、構想段階よりもやることも増えてきたので、全体のバランスを見つつ、今後も進められればと考えています。早く公の舞台で発表したいという気持ちがあるので、その時にはこの記事でもご紹介させていただきます!

■プレイセッション(木村さん)

今回のプレイセッションでは、東大の生協で販売されている『有機大富豪』をプレイしました。

有機大富豪とは、高校範囲の有機化学を題材としたカードゲームで、有機化学の基礎的な反応系統・原理を覚えることができます。

実際にプレイしてみたところ、全員ほとんど初学者でしたが、体験を通して有機化学の言葉を覚えられそうだという感想が多く寄せられました。また、ゲーム形式が大富豪に近いので、繰り返しプレイすることで、知識の定着も図れそうです。

ゲームルールの説明はやや難しい方ですが、一度プレイすればすんなりと入ってきて、ゲームとしての楽しさがあったので、東大を訪れた際はぜひ手にとってみてはいかがでしょうか?

ちなみに、今回の記事執筆担当はゲームの勝ち負けによって決めたのですが、大空は大敗(4位)してしまったため、担当となりました笑

以上で、7月13日のゼミ活動報告は終了となります。ぜひ来週のゼミ報告記事もお読みください。それでは!

【6月29日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2023-07-06 投稿者: osora

皆さん、こんにちは。M2の大空です。

先日プライベートで、はじめて「スプラトゥーン」をしっかりプレイしました。一人称視点のアクションゲームなので、なかなかプレイヤーの視点を合わせることに苦労しましたが、気づいたらあっという間に時間が経っているほど面白かったです。

今回は、友人と音声をつなぎながらオンラインで一緒にプレイしたのですが、やはりこうしたゲームは友人と一緒にプレイするのが楽しいなと感じました。ただ、デジタルゲームに関しては、自分はハマると結構な時間を使ってしまうため、時間の制限をするようにしているのですが、そうするとレベルが一向に上がらないので、友人との差は大きくなるばかりです笑(レベル上げもコツコツ頑張ろうと思います)今後も、研究や仕事以外のプライベートでも色々なゲームに触れていこうと思っています。

さて、今週のゼミ活動報告に移りたいと思います。今回の内容は、文献研究(大空)、事例研究(春口さん)とプレイセッション(濱田さん)になります。

■文献研究(大空)

大空は、ピーター・グレイの『遊びが学びに欠かせないわけ―自立した学び手を育てる』について発表を行いました。

今回取り上げた章は、第6章「好奇心、遊び心、社会性 インドで見る子どもたちの自己教育力」、第7章「遊びのパワー 心理学が解き明かす学び、問題解決、創造性」になります。

選定理由としては下記2点で、文献研究を通して、それらをクリアにすることができました。

①直近、自分が研究で制作しているゲームのテストプレイを行っており、なぜゲーム形式にしたのか、それを理論を用いて簡単に説明したい→「好奇心」「遊び心」「社会性」が学習に作用する。特に、研究倫理教育は、“しなければいけない教育”になる傾向が強いため、この3つの特徴が働くことによって、ノンストレスで楽しく学ぶことができ、高い学習効果が期待できるのではないか。

②そもそも自分が既存のワークに対して直感的に感じた、遊びの萌芽は何だったのか確認したい→研究倫理のワークの多くは、事例共有+ディスカッションという形式。そこに、「探索的な遊び」「社会的な遊び」を感じた。それぞれに色をつけて形どったものが『QRP GAME』。

本書の特徴は、ゲームデザインからの視点から「遊び」を捉えるのではなく、ごっこ遊びやスポーツなどを含むより広い視点から「遊び」を捉えていることです。自分の研究で、なぜゲームを採用したのか(遊び要素を加えたのか)をわかりやすく説明する際の材料として、論文等にも引用して反映させていきたいと思います。

■事例研究(春口さん)

春口さんは、Ciscoが開発し提供しているネットワークシミュレーター「Packet Tracer」を紹介してくださいました。

「Packet Tracer」とは、Cisco製品の利用方法・ネットワークの構築をソフトウェア上でシミュレーションできるもので、主にネットワークの勉強をしたい人が使う事が多いツールになります。また、Ciscoが行っている技術者認定試験のCCNA向けの講座でも使用されており、無料で使うことができます。

様々なネットワーク構築に対応でき、抽象化されている要素が一切ないため、「Packet Tracer」で行ったことがそのまま実務に使えるというメリットがある一方、覚える事が多すぎて学習負荷が高く、教える側にもかなりの知識・スキルが求められることから、初学者には向かないというデメリットがあります。

春口さんの研究では、初学者に焦点を当てたシリアスゲーム開発となるため、ターゲット層が異なりますが、内容に関しては共通する部分も多く、ディスカッションの中で「もしも、このパケトレをゲーム化するならどうするか?」という話題も上がり、春口さんのゲームにも反映できそうなアイデアも生まれました。

徐々に中間発表の時期が近づいていますが、さらにブラッシュアップされた春口さんのゲームと発表が楽しみです!

■プレイセッション(濱田さん)

プレイセッションでは、『教育版マインクラフト』をプレイしました。

マインクラフトをテーマに研究されている濱田さんがワールドを作ってくださり、その中で建物を立てたり、素材を集めたりと、自由に活動しました。

久しぶりにプレイする人〜よくプレイする人までいたため、分からないことがあれば、研究室メンバーで助け合いながら進めることができました。明確なゲーム目標がないため、自分たちで自発的に何かをしようという意思が必要になるのですが、実際にやってみると「これがしたい、あれがしたい」という気持ちが出るようになりました。

近年は、Youtube等で気軽にプレイ動画や解説を見ることができるため、一人プレイでも分からないことがあれば、それを参照してできそうです。チュートリアルがないことは、不親切なようにも感じられますが、情報を集める過程も含めて楽しむこともできると思います。

事例や論文で『教育版マインクラフト』を扱うことは多いですが、こうしてしっかり時間をとって、研究室でプレイできたことは非常に貴重で楽しかったです!

以上で、6月29日のゼミ活動報告は終了となります。ぜひ来週のゼミ報告記事もお読みください。それでは!

【5月25日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2023-06-03 投稿者: osora

皆さんこんにちは、M2の大空です。

先日、ゲームマーケットという国内最大規模のアナログゲームイベントに行ってきました。自分自身、研究とは別でカードゲーム開発を行っているのですが、実際に現地に行ってみることで、来年は出展側として出ようと決心することができました。現在開発中のゲームについても、またどこかのタイミングでご紹介できればと思います!

さて、先週のゼミ活動報告を行います。今回の内容は、研究進捗報告(春口さん&大空)とプレイセッション(犬田さん)になります。

■研究進捗報告(春口さん)

春口さんは、研究で開発しているゲームのテストプレイを受けて、ゲームの改善策や今後の計画を共有してくださいました。

具体的には、①各ステージ内容の変更、②キャラクターのリファイン、③プロトコルの説明機能の実装の3点について修正を行われているようです。ステージの難易度を易しい→難しいへ徐々に上げていく調整、より親しみやすいキャラクターの設定、ゲームと学習を接続するパートの実装など、修正するポイントが明確になっており、それぞれの進捗もしっかりと管理されている印象を受けました。

現在、就活や学内での中間発表に向けて大変な時期かと思いますが、ご自身で研究のペース調整ができているので、大変素晴らしいことだと思います。先日のテストプレイ時点でも、かなり完成度が高かったので、今後さらにブラッシュアップされたものができるのが、自分も楽しみです。

また、研究進捗報告と併せて、実際にデジタルゲームを作るまでのプロセスもご共有してくださいました。特に、自分はアナログゲームを専門にしておりデジタルの開発には疎いので、大変学びになることが多かったです。自分もデジタルゲームの開発に挑戦しようと思ったときは、ぜひ春口さんにご相談させていただきたいです!改めて、藤本研究室は多様な知識や技術を持った人と一緒に学び合うことができる素敵な環境だなと思いました。

■研究進捗報告(大空)

大空も、春口さんと同じく、テストプレイを通して得た気付きや改善策について共有を行いました。

先日の藤本研究室でのプレイセッションが、2回目のテストプレイだったのですが、大体完成形が見えてきたので、細かなデザインの修正、より学びと接続しやすくなるような設計をゲームに組み込みました。現在取り組もうとしている改善策は、ある意味アナログとデジタルの融合でもあるので、自分自身新しい取り組みとして楽しみながら研究を進めることができています。

また、自分の場合、ゲームを用いた学習プログラムの開発になるので、ゲームの前後や間で行う講義パートも設計を進めていました。そこで、テーマとなる「研究者倫理」について文献調査を行った結果も共有しました。まだ日本においては整理が行われていない分野の印象を抱いているので、自ら分類や定義を行う気持ちでまとめています。ゲームそのものについてはもちろん、周辺の講義設計やワークショップ全体のデザインもこだわって研究を進めていこうと思っています。

最後に、今後のテストプレイ予定、販売するとなった時の販路の作り方、印刷方法についても共有を行いました。これまでは、藤本研究室でのテストプレイや発表がほとんどでしたが、これからは外部の方(研究倫理の専門家)などにも共有を行い、テーマと手法の両方においてさらに磨きをかけていく予定です。

■プレイセッション(犬田さん)

今回のプレイセッションでは、犬田さんが『Chat GPT』を活用したゲームについていくつか共有を行っていただき、実際にみんなでプレイをしてみました。

主に下記URLのゲームをプレイしましたが、その他にも『Chat GPT』自身がつくった「数字当てゲーム」「じゃんけんゲーム」「ブロック崩し」「スネークゲーム」も遊んでみました。

探偵とメイドさん version1.3 安定版

https://note.com/gearbun/n/n2774105c0353

戦国ChatGPT

https://note.com/ai_devao/n/n065601b9a3a9

新しいテクノロジーをどのようにゲームに活用するかであったり、『Chat GPT』の登場によって今後ゲームデザインがどう変化してくかなど、様々な視点でディスカッションを行うことができました。

今回のプレイセッションを通じて、改めて『Chat GPT』の強みと弱みを理解し、自分もゲームに混ぜることができないか考えてみようと思いました。今後もこうした最新テクノロジーには、積極的に触れるようにしたいです。

以上で、先週のゼミ活動報告は終了となります。それでは!