-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

月別アーカイブ: 2025年5月

【4月24日】ゼミ活動のご報告

こんにちは!M2の莫です。

4月も終わりに近づき、新年度のゼミも本格的にスタートしましたね。

今回は研究計画・進捗報告、そして研究員発表という豪華な内容でした!

それでは早速、今回のゼミの様子をお届けします。

莫:研究進捗報告

まずは私から、修士研究の進捗報告を行いました。

「Enhancing Team-Based Learning with Murder Mystery Game: A Psychoeducational Workshop Design on Stress Management」というテーマで、マーダーミステリーゲーム(MMG)の仕組みを活用し、チームベース学習(TBL)における情報共有の質を高めるワークショップデザインについて発表しました。

TBLにおける情報共有の偏り(Information Sampling Model)という課題に対して、MMGの役割分担・情報交換のメカニズムがどのように貢献できるかを考察しています。

今回は特に、今後のワークショップ実施に向けた実践面でのアドバイスをたくさんいただきました。本当にありがとうございました!

Leafyさん:研究進捗報告

続いてLeafyさんからは、前学期に配布したアンケート調査の分析結果を共有していただきました。

「ゲームを活用した金融リテラシー向上:アンチフィッシングシミュレーションゲームの設計と評価」というテーマのもと、異なる国・文化圏におけるフィッシング詐欺経験や、対策教育に対する認識の違いなど、興味深い洞察がたくさん紹介されました。

また、アンケート設計や実施における工夫や課題についての振り返りも共有され、非常に実践的な学びが得られました。

Johannaさん:研究計画発表

Johannaさんは、臨床心理学に由来するSORKCモデルについて紹介してくれました。

行動分析の枠組みとして、刺激(S)-個体特性(O)-反応(R)-結果(C)-連関(K)の要素に分け、なぜある行動が起き、持続するのかを分析する手法です。

GBL(Game-Based Learning)にも応用できる理論で、特に行動や感情の観察、介入設計に役立つとされます。

(個人的には、普段の生活でも応用できそうなとても実用的な考え方だなと思いました!)

XIE:自己紹介+研究計画発表

XIEさんは、第一回に間に合わなかった自己紹介を今回してくれました!

自身の研究テーマは「文化遺産をテーマにしたシリアスゲームの設計」。

これまで中国で手掛けた文化遺産関連のゲームプロジェクトや、取得した特許についても紹介してくれて、すごく印象に残りました。

実は、彼女の指導教員が昨年うちの研究室を訪問した際、私も立ち会っていたので、不思議なご縁を感じています!

坂井裕紀先生:研究員発表

最後は坂井先生による、JSET2025春季大会での発表内容のご紹介でした。

テーマは「オンライン学習環境における学びのエンゲージメントとゲーミフィケーションとの関連の検討 ―学習者のタイプに着目して―」。

オンライン講座を対象に、ゲーミフィケーション要素が学習者のモチベーションやエンゲージメントに与える影響を検討したものです。

特に、「プレイヤー型」(報酬志向型)の学習者にとってはゲーミフィケーションがポジティブな効果をもたらす一方で、必ずしもすべての学習者に有効とは限らないという、非常に示唆に富む結果が示されました。

学習支援デザインにおいて、受け手の個性に合わせた工夫が一層重要であることを改めて感じさせられました。

以上、4月24日のゼミ報告でした!

それではまた!

【12月05日】ゼミ活動のご報告

皆さん、こんにちは! 外国人研究生のLeafyです。12月5日のゼミ活動では、莫さん、犬田さん、アマンダさんの研究進捗発表、そしてLeafyが準備したプレイセッションが行われましたので、ご報告です。

■【大空さん】ゲームジャム

発表の開始前に、大空さんが参加したScientific Game Jamについての経験を共有しました。ゲームジャムは、ゲーム開発者やデザイナー、そしてゲーム愛好者が集まり、限られた時間の中でゲームを制作するイベントです。大空さんは『ULTRA FAST WAR』という対戦ゲームをチームで開発し、サイエンスゲーム賞及び観客賞を受賞しました!

■【莫さん】研究進捗発表

次に、莫さんが自身の研究進捗を発表しました。彼女の研究は、murder mystery game(MMG)のデザイン要素を活用し、学習の向上を目指すものであり、具体的にはケーススタディおよび標準化患者を通じてチームワークの強化を図る、いわゆるteam-based learningに関連しています。

莫さんは、研究問題「MMGメカニズムの活用はCoR理論を通じてTBLを向上させるか」を設定し、追加的な文献研究を進めつつ、ワークショップの作成に着手しています。現在、彼女が直面している課題は、ワークショップ作成の参考文献としてMOOCを選択するか、それともより伝統的な教科書を選択するかという点です。莫さんは皆から意見を募り、日本の臨床心理学に関する書籍を参考にしてワークショップを最適化する方針を決定しました。木村先生は、莫さんの研究テーマが主に日本人を対象としていることを確認し、日本の学生や関連する心理系の医師との接触に関するアドバイスを提供されました。

さらに、莫さんは謎解きゲームによる東京大学制作展への参加経験や、今後の短期的および長期的な計画についても報告しました。

■【犬田さん】研究進捗発表

犬田さんは「ゲーム手法を用いたデータ収集法の開発と評価」という研究テーマについて発表しました。彼は今回の進捗発表において、データの収集と分析が既に完了したことを説明しました。犬田さんは、Googleフォームを利用した調査結果、およびその分析方法について詳細に解説しました。

自由記述のセクションでは、共起ネットワーク図の解釈や概要に重点を置き、特にゲーミフィケーションを活用した調査における興味を引く要素およびその頻度について議論を行いました。犬田さんはKH Coderを用いた分析結果も提示し、具体的な説明と共に分析を行いました。

最後に、犬田さんは自身の論文作成の進捗についても触れましたが、その詳細についてはここでは省略いたします。

■【アマンダさん】研究進捗発表

特別研究学生のアマンダさんは、非常に魅力的な研究進捗を報告しました。アマンダさんの研究テーマは「ビデオゲーム、知識、意味生成の絡み」です。アマンダさんは、彼女の研究において重要なゲーム開発者チームであるConcernedApeとのインタビューについて発表しました。インタビューは、アマンダさんにとって学術的にも非常に意義深い時間となったようです。

続いて、アマンダさんは今後6ヶ月間の研究タイムラインや現在進行中の論文について説明し、また日本の学術環境におけるインタビュー設計での参加者報酬に関する問題についても意見を求めました。

■【Leafy】プレイセッション

12月5日のゼミ活動の最後には、私が主催したプレイセッションが行われました。今回のプレイセッションのテーマはボードゲームであり、Leafyはドイツ式とアメリカ式のボードゲームの種類やスタイルについて紹介し、持参した手作りのボードゲーム、つまり「Splendor」メカニズムに基づいたドイツ式の戦略ボードゲームを紹介しました。皆さんにドイツ式ボードゲームの魅力を感じていただけたかどうかわかりませんが、参加者全員が非常に楽しんでいただいた様子でした ♪

以上が、12月5日のゼミ活動に関する報告です。ご覧いただき、ありがとうございました!

寒さが厳しくなり、インフルエンザも流行していますので、皆様は健康に留意し、忙しい学業や仕事の中でも体調に気を付けてください。

【11月24日】ゼミ活動報告

皆さんこんにちは。外国人研究生の蔡です。

今週のゼミ記事も私によりご報告させていただきます。

よろしくお願いいたします。

今回は研究進捗(叶さんと升井さん)と研究員発表(財津さん)でした。

・研究進捗 「進捗報告」 叶さん

叶さんは、現時点での研究進捗と成果などをご紹介してくださいました。

①洗練された概念、カテゴリーと結果図

②考察

③論文のアウトラインと進捗

叶さんは、ゲームプレイヤーの第二言語学習の過程での概念をより深く洗練することを通じて、統計の数に合う合理的な概念で、ゲームプレイヤーの学習過程のフローチャートが出来上がりました。その図を見ると、ゲームプレイヤーがゲームをするとき、面白さと効率の重視の差ため、心理的な変化と行動の変化になるということをよく納得できました。

そして、叶さんは、研究の過程で考えた面白いアイデアなどをご紹介してくださいました。例えば、

①図の違う点いて、異なるプロセスを経る

②一般化しきれない部分がある

最後に、叶さんは、現時点での論文のアウトラインと進捗をご紹介してくださいました。

叶さんの今後の研究成果を期待しています。

・研究進捗 「進捗報告」 升井さん

升井さんは、研究のテーマと内容、そして、現時点での進捗と今後のスケジュールをご紹介してくださいました。筆者が新入生のため、升井さんは特に研究のテーマと内容をご紹介してくれまして、感激します。

①章立て

②執筆方内容の修正

③今後のスケジュール

升井さんは論文の構成、もらったアドバイスによる修正した執筆方内容などを紹介してくれまして、升井さんの進捗をわかりました。そして、升井さんの今後の論文スケジュールを見ると、升井さんが順調に論文の作成を進めていることをわかりました。升井さんの今後の研究成果を期待しています。

・研究員発表 「小学校高学年向けのゲームジャム型ワークショップの実践とその教育的効果に関する研究ー創造性に着目して」 財津さん

財津さんは、ずっと行われている研究の成果をご紹介してくださいました。

財津さんは、ゲームジャムに関する教育的効果の測定は少ないことがきっかけを紹介して、「ゲームジャム型ワークショップの参加者の創造性への影響」と「小学校高学年の子どもたちを対象にゲームジャム型ワークショップを開発・実施する」を注目し、「新しい家事」という子供向けの親子ゲームジャムを設計しました。

ゲームジャムの時間設定は二日間の12時間です。実施した場所は第一回の福岡県福岡と第二回の東京都文京です。具体的な内容を以下のリンクをご参照ください。

夏休み親子ボードゲームジャム2021in福岡(2日目)を実施しました!https://note.com/saikorojuku/n/n78feccfbf3ad

【制作ゲーム公開】夏休み親子ゲームジャム2022

そして、財津さんは、実施されたゲームジャムから様々な面白いデータを収集していたので、それをよく分析し、紹介してくださいました。

まず、財津さんは、ワークショップ実施前、実施直後、実施1ヶ月後の三つの時期に分けて、評価のプロトコルと測定指標を設定し、主要な従属変数「子どもの創造的自己効力感」、「行動変容ステージ尺度」を決めました。

次に、結果として、行動変容ステージの変化は「ステージ移行(-)」予想以外の結果が出てきました。そのほかには、「家事」より、「ゲームを作ること」に対するmini-cがたくさんあったので、最初に設定された目的とちょっと違い、今後の研究の方向性になりました。

最後に、結論は、統計的有意差が見られなかったため、教育的効果があったとは言えないということです。

そして、みんなさんはなぜ予想通りのデータが出ていないかと今後の研究の方向などディスカッションを行うことができました。財津さん今後の研究を期待しています。

今回の報告は以上になりました。

最後までお読みいただきありがとうございます。それでは、また来週!

【10月20日】ゼミ活動のご報告

皆さんこんにちは。M2のイェです。

最近は寒くなってきて、本郷の並木は黄色に染まっているところです。

今回のゼミは、初めて情報学環本館の教室で行われました。

高層なので秋の午後の青空と日暮れを満喫しました。

教室から眺められた景色!きれい!本題に戻りますが、今回のは升井さんと自分の事例紹介とサイさんの進捗報告でした。

・「桃太郎電鉄教育版」(升井さん)

升井さんは自分のTGS2022とEDIXオンラインの経験を踏まえて、長年に日本で愛されてきた「桃太郎電鉄」シリーズの教育版を紹介しました。今冬リリースする予定で、その特徴としては、ブラウザ環境、教育現場に導入無料、普通版と比べて学習に適している内容や機能の追加(*)などが挙げられます。

* 具体的には①地方を限定してプレイ、②情報の補足的表示、③先生側のコントロール、④「貧乏神」の排除などがあります。

升井さんは、一般人と社会科教員の意見のレビューも共有してから、最後にはゼミがチームに分けて、「教育版ならではの新たな機能を追加するなら何を入れるか?」というテーマでディスカッションをしました。提案のまとめは以下になります。

- 学習効果を測れる機能

- レベルアップ、バッジ

- 図鑑をつくる機能

- 駅の物件を追加する機能

- 過去の地図でも遊べる機能 変遷機能

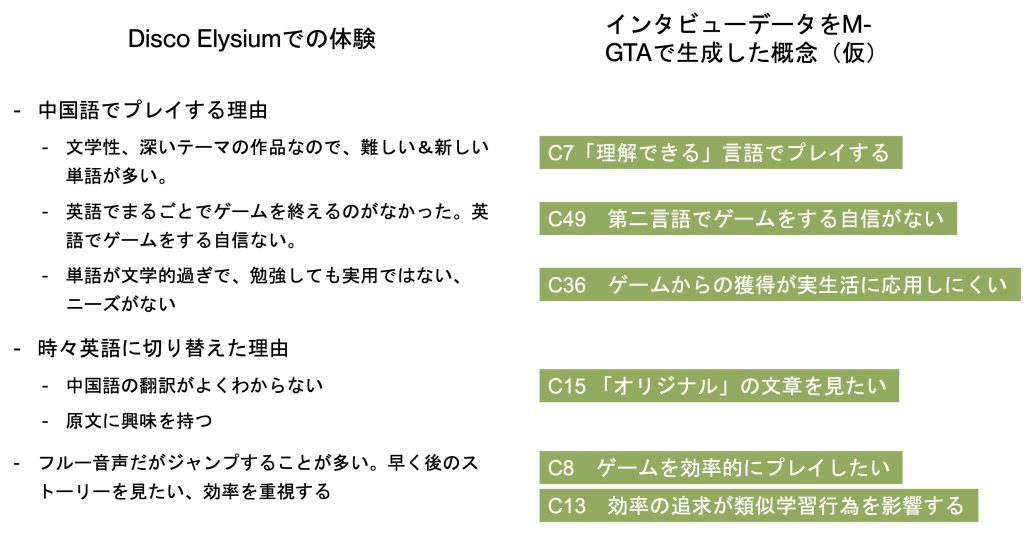

・「Disco Elysium」(叶)

夏休みの時にプレイした積みゲーであり、110万ワードがある刑事物語アドベンチャーRPGの「Disco Elysium」をメイン事例として紹介しました。

自分的に思う本作の良い点としては、芸術性が高い、テキストベースのわりにはインタラクションが多くて自由度が高い、サイコロを振るという運的な判定で即時的なフィードバックをもらえるなどが挙げられます。

また、(研究テーマ的に)最も重要なのは多国語対応で言語学習のためにも役立つという点です。「L」ボタンで簡単に言語を切り替えられる、英語のフルーボイズ付いているといった機能がゲームの学習効果を高めたと考えられます。

私はプレイする時には中国語をメインでプレイし、時々原文の英語に切り替えて照らし合わせるようにしていました。ゼミでは今までの研究でM-GTAで生成した概念を自分の体験で説明してみました。

・蔡さんの進捗報告

蔡さんは「歴史教育ゲームの開発 -洛中洛外図屛風絵のシリアスゲーム化-」という新たな研究テーマを提案しました。

洛中洛外図屏風は、京都の市街(洛中)と郊外(洛外)の景観や風俗を描いた屏風絵です。蔡さんは、洛中洛外図屏風をモチーフにしたゲームで遊ぶことを通じて、歴史場所や歴史人物などの知識を勉強すると考えています。そのアイデアに基づき、ゲームのデモを制作して建築と人物のモデリングを報告しました。ゼミメンバーがその制作の素早さと完成度の高さに驚きました。

その後のディスカッションでは、皆さんが蔡さんの研究テーマに対して問いを投げました。「誰かにどのような場面でプレイするのか」、「どのような内容を勉強するのか」、「ゲームをどのようにプレイするのか」、「それがどのように学習と繋がるのか」など、研究計画をさらに明らかにする際に答えなくてはならない質問がたくさん挙げられました。これらの問いに対して、蔡さんの今後のご報告を楽しみしております。

今回の報告は以上でした。最後までお読みいただきありがとうございます。また来週!

(ちなみに、「Disco Elysium」はSTEAMでセール中ですので興味がある方はどうぞ…

【6月9日】ゼミ活動のご報告

皆さんこんにちは。M2の叶です。

最近は紫陽花の季節になり、本郷三丁目駅から本郷キャンパスまでの景色は最高ですね。ゼミ活動も、対面で行うことになっており、ゼミに行くたびに花見ができて幸せです。

早速、先週のゼミ活動について報告させていただきます。 先週はまず、M1の二人の研究進捗発表の回とでした。 それぞれの発表についてご紹介します。

・研究テーマ:初学者のための情報セキュリティ教育ゲームの開発(春口さん)

春口さんは今回、二つのキーワードを取り上げて先行研究の調査結果を報告しました。

一つ目のキーワードは情報セキュリティ分野においての専門用語「CTF(Capture The Flag)」です。CTFは、実践型の情報セキュリティ学習システムでもあり、提示された情報やお題から特定の文字列(Flag)を見つけ出し、フォームに入力する事が目的となり、クイズ形式と攻防戦形式があります。取り扱う分野の種類は、リバースエンジニアリング、エクスプロイト、WEB、フォレンジックスなどがあります。

二つ目のキーワードは「成人学習理論*1」です。その紹介を踏まえて春口さんはアンドラゴジー(Andoragogy)とペダゴジー(Pedagogy)の比較をしました。情報セキュリティの学習がアンドラゴジー的だという結論に至りました。その後のディスカッションの中では、学習者の年齢にこだわらず「経験学習モデル」なども先行理論として適用できるのではないかというゼミメンバーの意見もありました。

以上の調査した結果に基づいて、春口さんの研究テーマの中の「初学者」の定義がさらに明らかになってきました。また、今後のゲーム開発においては、特に初学者のモチベーションを高めるためにCTFを扱う可能性も検討されました。」

・研究テーマ:企業の人的資本経営に資するゲーム型研修プログラムの開発・検討(大空さん)

大空さんは、学部時代に制作したキャリアデザイン研修「CAREER MAKER」とこれから作成する新作ゲームを一つのプログラムとして、同一の被験者に対して実施し、その評価を行うという研究の構想を今回のゼミで発表しました。

調査対象者に関しては大手企業の新入社員層、20名程度(社会人1年目〜3年目)に特定されました。調査項目は、職業的側面に限った狭義の意味の「キャリア観」の変化とプログラム自体の満足度と設定されました。

大空さんが制作予定の『企業内人材育成ゲーム』は、仕事人生の設計について考察の機会を与えるという新入社員のニーズだけでなく、会社のニーズ、例えば会社の構造・システムの理解・早期離職の予防・就業へのモチベーション向上などにも対応しています。今回は、『ビールゲーム』というMITの教授が考案したビジネスゲームの影響を受け、大空さん自作したプロトタイプを紹介しました。ゲームのイメージとしては、各プレイヤーは別々の企業の人事になり、次世代リーダーの育成を担当し、各年ごとのKPIを達成することを目標としている。勝利条件としては、多くの次世代リーダーを輩出できた人が勝つ、という設定になっています。

M1の二人は入学2ヶ月ばかりですが、先行分野の調査は既に進まれ、既にできたプロトタイプの発表まで行われ、毎回のゼミはとても刺激的で、毎回もとても勉強になりました。

最後にはプレイセッションで、今回は大空さんが取り上げたのは『合意形成ゲーム』です。プレイヤーが街の代表者になり、街全体と各個人が作りたい街を相談しながら作っていく全員協力型ゲームです。ゲームの流れは以下のようになっています。

このゲームは、今後公開にリリースする予定がありますので、詳しいことは引き続き大空さんの報告をお待ち下さい!

では、今回の記事は以上になります。長くなりましたが、最後に本郷キャンパスの近くの白山神社の紫陽花一枚で終わらせていただきます。お読みいただきありがとうございました!

参考文献

*1 M. ノールズの成人教育理論に関する考察―理想的な成人教育者像に焦点をあてて― 島 美佐子

【7月8日】ゼミ活動のご報告

皆さんこんにちは。M1の叶です。

梅雨期のムシムシする東京から今週のゼミを報告します。

今回はM1の研究進捗報告とプレイセッションの会でした。発表順で紹介します。

進捗報告:叶

研究テーマ(仮):「ゲーム活動における第二言語学習に関する探索的研究 ー物語中心のゲームをする中国人プレイヤーに着目してー 」

今学期の主な進捗は研究方法の定着です。Sセメスターにはエスノグラフィーの授業を履修して、研究手法について色々考えることができて、修士研究ではエスノグラフィーの研究方法を用いて、具体的にはゲームプレイヤーに対するインタビュー、オンラインゲーム関連サイトにおける調査など手法をとると決めました。

進捗報告:升井さん

研究テーマ(仮):「ゲーミフィケーションを用いた授業動画システムの開発と評価」

升井さんは自分の広い研究ビジョン、修論の全体的イメージ、問題意識と目的、プロトタイプと評価方法のイメージ、研究上の課題分析、今後三ヶ月間の計画について詳しく説明してくれました。

その後、M1の二人の研究計画をめぐって、藤本先生とゼミの皆さんに貴重なフィードバックをいただきました。

プレイセッション(財津さん)

ボードゲームベテランの財津さんが「コードネーム」というゲームを紹介し、ゼミの皆がその公式Web実装サイトでプレイしました。

ルールを簡単に説明すると、

・まず赤⻘のスパイ2チームに分かれ、各チームはリーダー1名を決める(リーダーの他はスパイ役になる)。

・各リーダーが、分布図に基いて場の25語内の自チームのスパイ達を一度により多くチームメイトに当てさせるように、連想ヒント1語を捻り出して伝える。

・自チームの全ての正解カードが当てられた状態になったら、その時点でそのチームの勝ちとなる。

今回の対戦で出てきた語を例とすると、 分布図での単語(左)とリーダーが捻り出した1語(右)は以下のようになります。 「キング」、「ジャック」→ 「トランプ」 「ホテル」、「ヘリコプター」、「壁」→ 「たかい」

財津さんが捻り出した「たかい」はさすがに一語多義で難しく、無事に正解ができた張さん、升井さんに拍手します。ちなみに、カタカナ苦手な私はゲーム中ずっとグーグル画像を辞書として単語を調べていましたが、「トランプ」を検索するとアメリカ大統領が出てきて、コンセプトの罠に陥て「なぜジャックなんだ???」と混乱してしまいました。

プレイした後の振り返りで、創造的思考としての「発散的思考」と「収束的思考」の概念が触れられ、普段創造力といえば「発散的思考」がよく強調されているものの、「与えられた条件から正解を導き出す思考」を意味している「収束的思考」は、まさに今回の「コードネーム」のようなゲームプレイに求められている思考法だと考えられる。

ちなみに、今回利用したコードネームのオンラインプラットホームでは英語などの言語でも遊べます。自分のプレイ経験から見ると、わりとカタカナの勉強になったので、プレイ言語を切り替えることによって外国語の勉強にもなりそうでしょうね。

ちなみに、財津さんはこれからの夏休みに東京と福岡で「夏休み親子ゲームジャム2021」を開催する予定で、興味ある片ぜひチェックしてみてください!!!

ではまた来週!!