-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

月別アーカイブ: 2025年7月

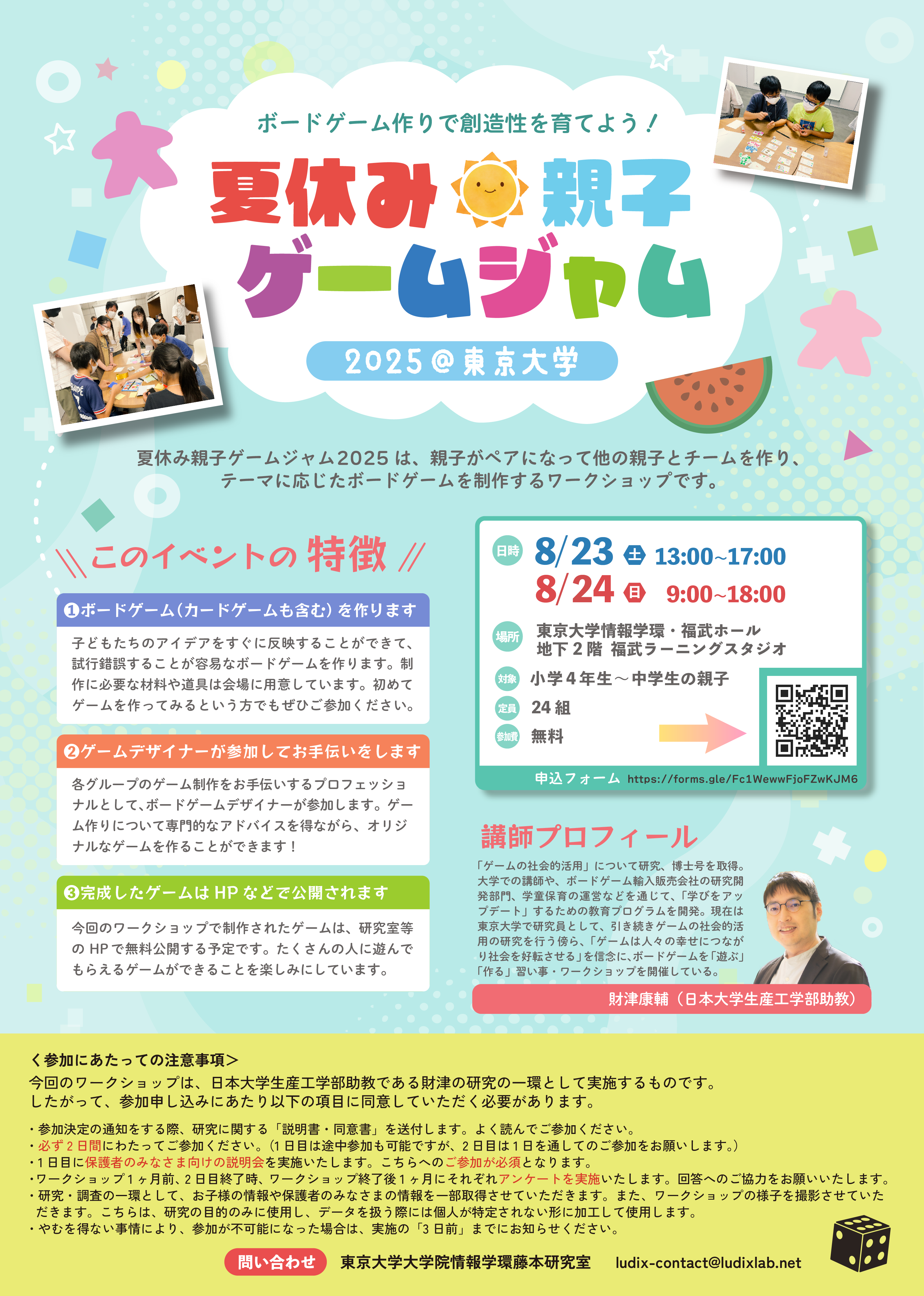

【参加者募集】夏休み親子ゲームジャム2025@東京大学

投稿日時: 2025-07-18 投稿者: hatta

当研究室の財津康輔客員研究員(日本大学生産工学部助教)が、小学校4年生〜中学生のみなさんとその保護者の方を対象として、夏休み親子ゲームジャム2025を東京大学で開催します。

お子さまのアイディアを最大限に反映しながら、オリジナルのボードゲームを制作してみませんか?プロのボードゲームデザイナーも参加します。初めての方も大歓迎です。

<開催概要>

2日間にわたるワークショップを開催します。

日 時:8月23日(土)13:00-17:00、8月24日(日)9:00-18:00

会 場:東京大学情報学環福武ホール地下2階 福武ラーニングスタジオ

(東京都文京区本郷7-3-1 東京大学 本郷キャンパス 情報学環福武ホール地下2階)

対 象:小学4年生〜中学生と、その保護者

定 員:24組

※受付は先着順となりますので定員になり次第締め切らせていただきます。

参加費:無料

連絡先:東京大学大学院情報学環藤本研究室 LudixLab <ludix-contact@ludixlab.net>

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

当研究室および当研究室の大学院生の一部も運営として参加します。ふるってご応募ください!

お申し込みはこちら:https://forms.gle/jPUZd7jUoFDUBSGb9

【7月10日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2025-07-15 投稿者: fhasuike

こんにちは!M1の蓮池です。暑さが増してくる季節になりました。

本日は、各々の研究の進捗状況をまとめて、中間発表として報告するゼミ活動となりました。

発表は、社会的課題の解決から、職業倫理教育、文化表象、研究方法論に至るまで、ゲームやインタラクションを共通の軸とした多岐にわたる内容となりました。

友利さん(M2)の発表

友利さんは、「大学生とのゲームを介した交流を通して、児童養護施設で生活する若者の大学に対するイメージの形成」と題した修士論文の中間発表を行いました。

この研究は、児童養護施設の子どもたちの大学進学率が全国平均に比べて著しく低いという背景から出発しています。友利さんは、進学率の低さの一因として、大学進学への具体的なイメージや身近なロールモデルの不足があると考え、大学生との交流がその解決策となりうるかを探っています。

研究では、「ボンバーマン」を用いたゲーム大会「Bomber Cup」を企画・実施。児童養護施設の生徒と大学生がチームを組んで交流する場を設け、その前後での意識変化をアンケートやインタビューを通じて調査しました。

研究結果より、ゲームを介した交流は、施設の子どもたちが大学生個人やその生活(学業、アルバイトなど)へ興味を深めるきっかけとなることが示されました。今後は、修士論文提出を目指し、得られたデータのさらなる分析に取り組むそうです。

大空さん(M2)の発表

大空さんは、「職業倫理教育に資するゲーム学習プログラムの開発と評価」と題した研究の進捗を報告しました。近年、研究不正や企業の不祥事が社会問題となる中、既存の倫理教育が一方的な知識伝達に留まり、実践的でないという課題意識から本研究はスタートしました。

大空さんが開発したカードゲーム「QRP GAME」は、「疑わしい研究活動(Questionable Research Practice)」をテーマに、参加者同士が対話を通じて倫理的な判断軸を自ら考えることを促す教材です。これまでに複数の領域でワークショップを実践し、プログラムの改善を重ねてきました。

ワークショップは参加者から高い満足度を得ており、特に価値観の異なる他者との「対話」のプロセスが学びや楽しさにつながっていることが確認されました。

ゲームの設計は、参加者の多様な価値観を引き出し、それがゲームの面白さに寄与するよう意図通りに機能している可能性が示唆されました。

今後は、収集した質的・量的データをさらに詳細に分析し、学習効果のメカニズムを解明していく予定です。

質疑応答では、『公正感受性尺度』は簡単に変わるものではない等の評価指標に関する議論が活発になりました。

Leafyさん(M1)の発表

Leafyさんは、「Playful Orient? – ビデオゲームにおける東アジア文化の(再)構築とプレイヤーのアイデンティティ・フィードバック」というテーマで新たな研究計画を発表しました。

当初はフィッシング詐欺対策のゲーム設計を検討していましたが、自身の関心を再考し、ゲーム研究の分野へと方向転換しました。

この研究は、西洋製の人気ゲームに含まれる日本、中国、韓国などの東アジア文化の表象(侍、武術、K-POPなど)を分析するとともに、それらの文化圏のプレイヤーがその表象をどのように受け取り、解釈し、あるいは批判しているかを探るものです。

分析は、『Ghost of Tsushima』『Sifu』『Overwatch』といったゲームのテキスト分析と、SteamやReddit、Bilibiliなどのプラットフォーム上でのプレイヤーの受容分析を組み合わせて行われます。

また、本研究内容は、2025年10月にソウル大学で開催される「SNU-UTokyo-NCCU合同シンポジウム」で発表される予定です。

楽しみです!

Johannaさんの発表

Johannaさんは、一連の研究活動の締めくくりとして、ゲームベース学習(GBL)における人間とゲームのインタラクションを分析するための方法論的フレームワークを提示しました。

Johannaさんの発表では、S-O-R-Cモデル(Stimulus-Organism-Response-Consequence)に基づき、プレイヤーの行動を「行動レベル」「認知レベル」「生理レベル」といった複数の階層で捉え、体系的に分析・モデル化するアプローチが紹介されました。

これにより、ゲームがプレイヤーに与える影響や学習が起こるメカニズムを、仮説に基づいた理論的モデリングと、実際のデータに基づいた経験的モデリングの両面から解明する道筋が示されました。

また、日本での生活も存分に楽しんでいる様子が紹介されました。

日本語の勉強だけに留まらず、合唱団のイベント・ラボメンバーとのTTRPG(Tabletop Role-Playing Game)をするなど積極的な活動を行っています。

Johannaさんが、2ヶ月後に帰国してしまうのは大変寂しいですが、それまでにたくさんの思い出を作ろうと思います!

今回のゼミの報告は以上です!もうすぐ夏休みが始まりますね。

体調には気をつけて、これからも研究活動を進めていきましょう!

それでは、また次回のゼミもお楽しみに。

【7月3日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2025-07-05 投稿者: keirinkyou

こんにちは!M1の叶馨霖です。梅雨明け直前の7月3日に、研究室小会議室にて定例ゼミを開催しました。今回は以下の3名が発表し、その後活発な質疑応答を行いました。

叶 馨霖の発表

最初に発表を行ったの私は、認知負荷理論(Cognitive Load Theory, CLT)に基づく教育設計とそのゲームへの応用可能性について紹介した。CLTの基本構造として「内在的負荷」「外在的負荷」「学習的負荷」の三分類を取り上げ、教育/ゲームデザインにおける負荷調整の重要性を論じた。特にKesterらの実験を通して、ヒント提示のタイミングが学習効果に及ぼす影響を示し、「Supportive情報」と「Procedural情報」の提示タイミングを操作したデザインが紹介された。また、再生紙の利用などを例に、実生活への接続を意識した支援情報のゲーム内提示の意義についても触れた。

発表後には、荒さんより「CLTは教育ゲームの中で直接用いられる理論というより、支援設計や教材設計における方針として捉えるべきである」との指摘があり、この視点を踏まえてCLTの活用の位置づけについて理解を深める機会となった。実際のゲーム設計において、認知負荷という抽象的概念をどのようにデザイン原則に落とし込んでいくかが今後の課題として浮かび上がった。

謝 敏さんの発表

続いて謝さんが、フロー理論(Flow Theory)に関する文献紹介を行った。発表では、チクセントミハイによる理論の提唱から始まり、教育ゲームへの応用事例(例:『Minecraft教育版』や中国の語彙学習アプリ『開心詞場』)を通じて、明確な目標設定・即時フィードバック・課題と技能のバランスがもたらす没入体験のメカニズムについて解説された。フローの六大特徴と、それらを活かしたゲームメカニクスとの具体的接続がわかりやすく整理されていた。

発表後には、学生との共同制作によるゲーム映像の紹介もあり、そのビジュアルと構成に対して参加者からも好意的な反応が寄せられた。莫さんからは「フロー状態とこのゲームの関係性」についての質問があり、藤本先生とLeafyさんからは関連文献に関する具体的なアドバイスがなされた。次回の発表では、さらに具体的な事例や設計プロセスの説明が加わることを期待しております。

木村 知宏さんの発表

最後に木村さんより、「暴力的ビデオゲームが攻撃性に与える影響」に関する研究紹介が行われた。Sestir & Bartholow(2010)などの実験に基づき、暴力的ゲーム・非暴力的ゲーム・ゲームをしない対照群の3条件における攻撃的思考や援助行動の変化が詳細に紹介された。特に、「単語完成課題」や「ストーリー完成課題」などを通じた測定手法の工夫や、研究における統計解釈の誤解(misleading)の危険性にも触れ、正確な論文読解の重要性が強調された。

討議では、Johannaさんから「動作性の高い非暴力ゲームと暴力ゲームの区別」に関する問いが出され、木村さんは「本研究ではこのようなジャンル分類を行っているが、異なる結果が出る可能性はある」と応じた。友利さんは「非暴力的ゲームで15分後に攻撃性が高まった理由」に注目し、私も「非プレイ群をコントロール群としてどこまで有効といえるか」について質問を行った。木村さんは、「社会心理学的実験における条件対照の限界性」について具体例を交えて回答した。大空さんは「今回の研究では大学生を対象としているが、被験者が小学生であれば結果が異なるのではないか」と、研究の一般化可能性についての意見を述べた。最後に浜田さんが「攻撃性の測定に文字課題を使う理由」や「他に測定方法はあるのか」といった測定法に関する質問をし、木村さんがその根拠を補足するかたちで説明を加えた。

今回のゼミでは、それぞれ異なる理論的視点からゲームと教育の接点が丁寧に論じられ、改めて「理論を読む力」と「それをどう使うか」の両輪の重要性を実感しました。私自身も、他の発表者の工夫や熱意に多くの刺激を受けました。これからの自分の研究や実践にも活かしていきたいと思います。

学期もそろそろ終わりですね。みなさん、もう夏休みの計画は立てましたか?

【6月26日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2025-07-01 投稿者: ziminmo

こんにちは、M2の莫です。梅雨でじめじめしていても、ゼミの時間はいつもどおり元気いっぱいです!

6月26日のゼミは3本立てで、豊かな内容となりました。

蓮池さん:関連論文紹介

最初の発表は蓮池さんによる、AI英会話アプリ『スピークバディ』を対象とした研究に向けた関連論文の紹介でした。

今回は、ユーザーの性格特性と学習体験の関係をテーマに、MBTIやビッグファイブなど複数の性格モデルを使った文献を丁寧に比較・整理してくれました。

特に印象的だったのは、内向的な学習者の方がゲーミフィケーション環境下で学習効果が高まるという知見や、国によって性格傾向が異なるため、適した学習設計も異なる可能性があるという点です。性格に基づいた学習体験のデザインという視点に、教育ゲーム研究の広がりを感じました。

発表後のディスカッションでは、最近話題になっているMBTI診断の学術的信頼性や、研究における性格分類の扱い方についても議論が深まりました。

「MBTIは正式な診断じゃないケースもあるよね」「研究ではビッグファイブの方がよく使われるかも」などのコメントもあり、性格診断そのものへの関心の高さが伝わってきました。

大空さん:文献研究

続いては大空さんによる文献研究の発表でした。今回は「創発」という概念をキーワードに、ゲームプレイ中に生まれるプレイヤーの自己表現や意味の生成について考察されました。

事例として挙げられたのはボードゲームDixitで、シンプルなルールから複雑で多様な表現が生まれる構造が「創発」の典型だとされます。

また、問いかけに対して明確な正解がなく、参加者同士の対話を通して意味が創出される構造が「還元不可能性としての創発」に当たるとのことでした。

「創発」がもたらす創造的対話は、学習との関連も深く、これをどう研究の中で捉えていくかが今後のテーマになりそうです。ご自身のゲーム制作との接点にも触れながら、具体的な研究計画にもつなげてくださったのが印象的でした。

大空さん:プレイセッション「Moon Shooters」

最後は、大空さんによるプレイセッションでした。今回は“Moon Shooters”というゲームを体験しながら、「研究者/市民」という異なる立場から同じ課題をどう捉えるかを考える機会となりました。

プレイ中には、「倫理的」「法的」「社会的」な視点からの問いが提示され、それぞれがとても実践的で示唆に富んだ内容でした。

ちょうど私自身も最近、倫理審査の書類を作成しているところだったため、「この考え方、参考になりそう!」と思う場面が何度もありました。

また、ひとつの出来事に対して複数の立場があることで、見方の違いや意見の対立が生じる可能性にも改めて気づかされました。

でも、それこそが物語の厚みを生み出したり、ゲームの設計において重要なエッセンスになったりするのではないかと思います。今後の創作にも活かしていきたい気づきでした。

以上、6月26日のゼミ報告でした。

今回はそれぞれの発表が異なる角度から「学び」と「ゲーム」を見つめていて、とても勉強になりました。

それでは、また次回のゼミもお楽しみに!