-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

月別アーカイブ: 2024年6月

【6月6日】ゼミ活動のご報告

皆さんこんにちは、研究生のジョナです!

今回のゼミ活動は、プロマインクラフターとして名高いタツナミシュウイチ先生のゲストセッションでした。前半は講義と質問コーナー、後半は教育版マインクラフトでの実況プレイを通じて、タツナミ先生はマインクラフトが教育にどのように活用されるかを具体的に示してくださいました。

前半:講義&質問コーナー

講義部分では、タツナミ先生が自己紹介をし、マインクラフトとの出会いや現在の仕事に至った経緯を話してくださいました。マインクラフトはCave Gameというゲームから始まり、後に様々な機能も拡張され、教育と深く関わるようになりました。マインクラフトの教育上の可能性は多岐にわたり、言語、情報、化学、歴史、建築、更に特別支援にも役立っています。これらはタツナミ先生自身の経験や活動を通じて検証されてきました。

従来の教育は暗記中心でしたが、これからは思考して応用できる教育へと変わっていくでしょう。学びを将来に繋げることは非常に重要であり、子供の頃にはその価値が分かりにくいため、楽しいものにする必要があります。また、マインクラフトをただの消費で終わらせず、子供の創造性に繋げることも非常に重要です。

タツナミ先生は自身のいくつかのプロジェクトを紹介してくださいました。例えば、JAXAとの共同プロジェクト「Lunacraft」では、マインクラフトで月面の環境を模擬したワールドを作成し、現実に即した重力や環境、月面での活動条件が再現されています。月面のリアルさが高いため、全世界で有名になったそうです。特に驚いたのは、月の表面に存在するレゴリスのブロックがなかったため、新たに作ったという点です。タツナミ先生はどのプロジェクトでも「誰かのために何かを作る」という心を持って行動しており、その心が教育の最も重要な部分だと私は感じました。

新しいメディアや娯楽の手段がどんどん現れる中で、大人はどのような態度を持って教育者として立つべきかが重要です。マインクラフトを楽しむ子供たちに対して、その探求心と好奇心を応えるために、大人も一緒に取り組むことで、変化する環境に柔軟に対応できる次世代が育つでしょう。タツナミ先生の教育者、プレイヤー、プロマインクラフターとしてのご知見を拝聴できたことは、とても大きな学びと経験になりました。

質問コーナーで特に興味深かったのは、マインクラフトやマインクラフトでのモノづくりに慣れていない子供たちに対して、どのように興味を引くかという質問への回答です。YouTubeやショートビデオが日常生活に溢れる中で、子供たちの好きな配信者がマインクラフトを使って何かをすると、それは一つの入口になることができます。このような導きにより、まずはプレイヤーとしての楽しみを体験し、次第に創造性を発揮し、さらには学びへと発展していくことが可能となるでしょう。

後半:「教育版マインクラフト」実況プレイ

実況プレイ部分では、タツナミ先生のプレイを現場で観るという機会に恵まれ、マインクラフトでどのような偶発的学びが生じるか、また学習ワールドではどのように学びがアレンジされているかを体験しました。例えば、以前ゼミでも紹介された化学ワールドでは、元素を構成したり化学物を作成したり、物質を元素に還元することなどができます。同じ成分と思われがちなダイアモンドと石炭は実は還元されると違う成分になっていました。このように、マインクラフトでは非常に細かく現実が再現されており、それが遊びを通して自然に身につく知識となります。

また、タツナミ先生は教育版マインクラフトで「脱酸素ワールド」と「金融学習ワールド」の2つのワールドを紹介してくださいました。いずれのワールドからもマインクラフトの膨大な可能性が感じられました。ゼミ後のお食事の際にも、タツナミ先生からいろいろなお話を聞けることができ、非常にありがたい時間を過ごせました。

今回の講演で紹介された内容を皆さんにもシェアしたいと思い、以下にURLを共有します。興味深い内容ばかりですので、ぜひご覧ください!

Lunacraft:https://edu.jaxa.jp/contents/other/game/LUNARCRAFT/

脱炭素ワールド:https://cn-tokushima.jp/

金融学習ワールド:https://www.promise-plaza.com/qof/

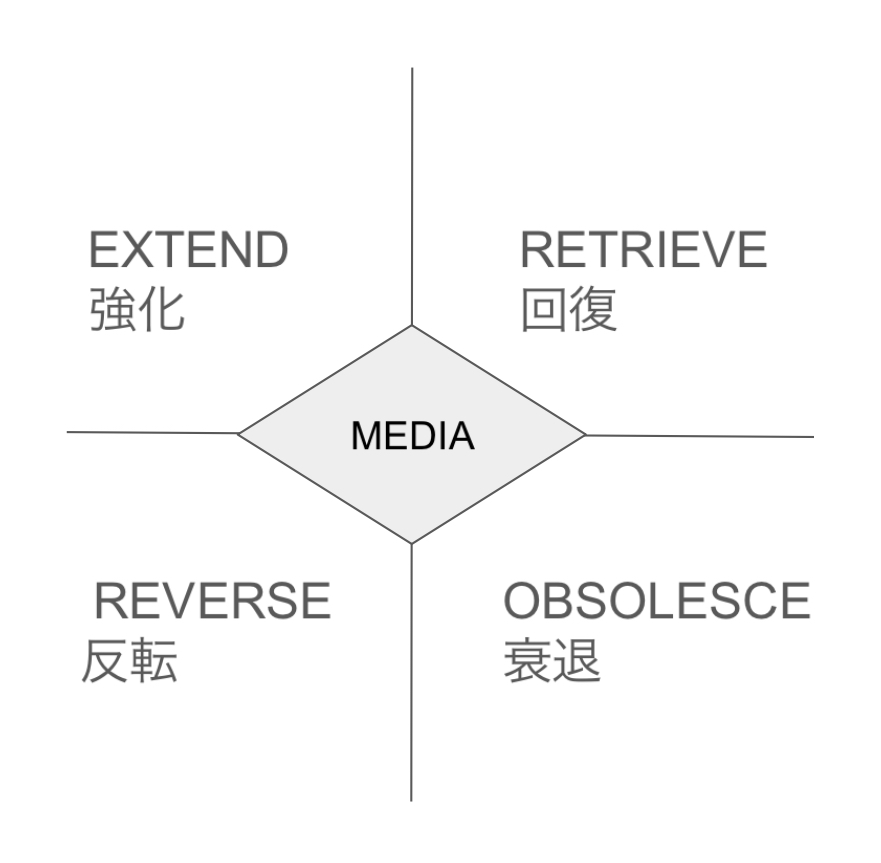

最後、金曜日に参加した講演会について少しご紹介できればと思います。東京大学B:AI Global Forumから主催したインタラクティブ講演会で、トロント大学のPaolo Granata氏がMarshall McLuhanのメディアの法則をご紹介し、後半ではMcLuhanの理論を用いたボードゲームを体験させてくれました。McLuhanのメディアの法則では、あらゆるメディア(人工物)には強化(EXTEND)、衰退(OBSOLESCE)、回復(RETRIEVE)、反転(FLIP/REVERSE)という4つの内在があります。メディアをこの四つの角度で分析することもあれば、四つの角度から新たにメディアを考え出すことも可能であるのがとても不思議でした。

この法則をボードゲームに具現化したものがPaolo Granata氏のThe MediuMです。プレイヤーはカードに書かれたメディアをいずれの側面で分析し、チームメイトがその中心となるメディアを当てるというルールです。具体的に言うと、私はVRというカードを引き、「このメディアは【場所】の回復である」と発言します。チームメイトはそれをヒントに「そのメディアはVRだ」と答え、チャレンジに成功します。ゲームの結果、チームの皆様と協力しながら優勝し、McLuhanの名言「The Medium is the Message」が書かれたTシャツをいただきました。

さて、ここまでお読みいただき、大変ありがとうございました。今回のゼミ報告は以上になります。

暑い日が続きますが、皆さんお体に気をつけてください。

では、Bayartai!

【11月11日】ゼミ活動のご報告

皆さんこんにちは。M1の叶です。

本郷キャンパスの銀杏はだいぶ黄色になりましたね。緑がだんだん見えなくなりましたが、なんだか賑わう感じもします。晴れの日が多くてまだ温かいですが、学校に行く度に景色の変わりが見えてきて冬が近づいてくると実感しています。

さて、早速11月11日のゼミをご報告いたします!

今回のゼミは、前と違った形で行われ、事例研究ワークショップとスペシャルゲストセッションという二部で構成されています。

最初は藤本先生が担当する事例研究ワークショップであり、「Kahoot!」というアプリがトピックとして取り上げられました。「Kahoot!」とは、ノルウェー発のeラーニングプラットフォームが開発した、多種多様のクイズを簡単に作成して他人をプレイしてもらえるアプリケーションです。2013年に登場した以来、学校や研修現場を含めて色々な実践現場で使用されています。

ワークショップでは、まず財津さんが作ってくださったクイズと「Kahoot!」にある作られた教職に関するクイズをゼミメンバー全員でプレイしました。その後、2つのグループに分けて、①「クイズ」が楽しさを生み出す要素と、②クイズがテストとの共通点と相違点をめぐってディスカッションを行いました。2グループの考察は以下のようにまとめられます。

★楽しさの要素

- ベースは競争 ⇒それだけだと疲れる…エンタメ寄り(イベント感…体を張る、商品が豪華)

- 出演者の深掘(高校生クイズ、芸能人)⇒応援したい気持ちが出る

- 軽い雰囲気(バツでも大丈夫、試行錯誤、匿名性、「天才だ!」と励ましてくれるメッセージ)

- クイズ内容によって楽しさが違う

- 多種多様のクイズの形

- コントロール、インタラクション

- 対人間インタラクション

★クイズとテストの比較

- 共通点:フィードバック・評価の役割(知らない知識のチェッカー)

- 相違点:

- 気軽さ(現実に不利益を与えるかどうか)

- 評価の形(クイズでは即時的に評価されることが多い)

- 競争の要素の強さ(クイズではランキングや即時得点により拡大された)

- 時間制限の厳しさ

- チーム戦できるかどうか

- 測定対象(テストは本人の実力は重要であすがクイズではそれ以外の要素も許容される)

後半は、ゲストの武蔵野学院大学の坂井裕紀教授が「学習者中心のためのゲーミフィケーション」というテーマをめぐって講座とQ&Aセッションを行いました。「ゲーム研究者に進んだ経緯」、「研修でのゲーミフィケーション実践」、「ゲーミフィケーションの手法の工夫」という3部に分けられて進みました。

一つ注目点としては、坂井先生が第3部の「研修・授業にゲーミフィケーションを取り入れる際の工夫」において以下の4つの内容を取り上げられたことです。

- フロー

- エンゲージメントループ

- MGR・PBL

- ストレスマネジメント

講座を受けながら思っているのは、これらのモデルは、研修&授業だけではなく、続けて専念したいと思う色々な物事(例えば、興味、人間関係、人生(?))の場面でも活かせるのではないかと思います。坂井先生の講座でもゲーミフィケーションの要素が盛りたくさん取り入れられ、ゼミの皆さんは既にフロー状態に入ったため、Q&Aセッションでディスカッションはとても盛り上がりました。

最後に、一つ気づいた点として、外部環境を制御してゲーミフィケーションしていく他に、導入者・利用者のゲームマインドセットを整えること、つまり今自分はゲームのような楽しいことを導入・挑戦しているのだと思えることも、とても重要なのではないかと思います。

今回のご報告は以上でした!

次回も事例研究ワークショップがありまして楽しみしております!!