-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

-

月別アーカイブ: 2025年1月

【12月26日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2025-01-08 投稿者: ziminmo

明けましておめでとうございます!M1の莫です。

新しい年が始まりましたね!2024年ゼミの時間を通して、たくさんの学びや楽しい思い出を皆さんと一緒に作れて充実に過ごした一年です。

さて、早速ゼミを報告いたします。

2024年最終回のゼミは、Leafyさんの事例研究、莫の文献研究・プレイセッション三本立てでした。

Leafyさん:Emotion shop事例研究

今回Leafyさんはゲームにおける感情デザインについて、デザイン理論とCarnegie Mellon大学の事例研究を中心にを発表してくれました。

冒頭として、LeafyさんはSylvesterの感情とゲーム体験の理論を紹介しました。ゲームデザインに通じて、メカニクスがどのようにイベントを喚起して、感情トリガー(Emotional Triggers)を通じてプレイヤーの感情を引き起こすかを説明しました。Minecraftを例に挙げ、プレイヤーが夜から昼(危険→安全)に変わることで、どのように安心感(relieved)という感情が引き起こされるかを解説しました。

次に、メカニズムと感情のつながりを探究したEmotion Shopの開発事例を紹介してくれました。このプロジェクトは、ゲームメカニクスと感情の関係を研究するために、ゲームのプロトタイプを短期間で開発するもので、平和、満足、恥、勇気、誇り、傷つく、感謝されるの7つの感情をテーマに28本のゲームを制作しました。この事例から、デザイン(最初1つの感情分析から具体的なメカニズム構想)→プロトタイプ制作→ゲーム実装→テストの流れが自分の研究にたくさんの参考を提供できると思います!

最後に、Leafyさんはこれらの理論や事例を自身の研究課題と結び付け、ゲームデザインにおける課題への取り組みを振り返り、感情トリガーや関連モデルを活用することでデザインを改善する考えを提示しました。

莫:文献研究 『Rules of play』 – Ch16: Games as Information Theory System & Ch17: Games as System of Information

私は自身の研究理論に関連の深い文献として、『Rules of Play』の第16章と第17章を発表しました。第16章Games as Information Theory Systemでは、基礎認知に基づく情報論を軸に、ゲーム内の「推測」行動におけるludic experienceについて詳しく述べられています。また、この体験に影響を与える要因として、ノイズ(noise)と冗長性(redundancy)という二つの要素が取り上げられており、ゲームの設計やプレイヤーの意思決定に与える影響を深く掘り下げています。一方、第17章では、プレイヤーが完全情報(perfect information)や不完全情報(imperfect information)など、異なる種類の情報を分析しながら、情報を隠れる・騙るといった複雑な戦略を取ることを解説しています。

研究対象であるマーダーミステリーゲームは、不完全情報(imperfect information)を主軸としたゲームに分類されるため、プレイヤーがゲーム内で多くの隠蔽戦略を取る特徴があります。この2章の内容は、私のゲーム開発にも大いに役立っています。

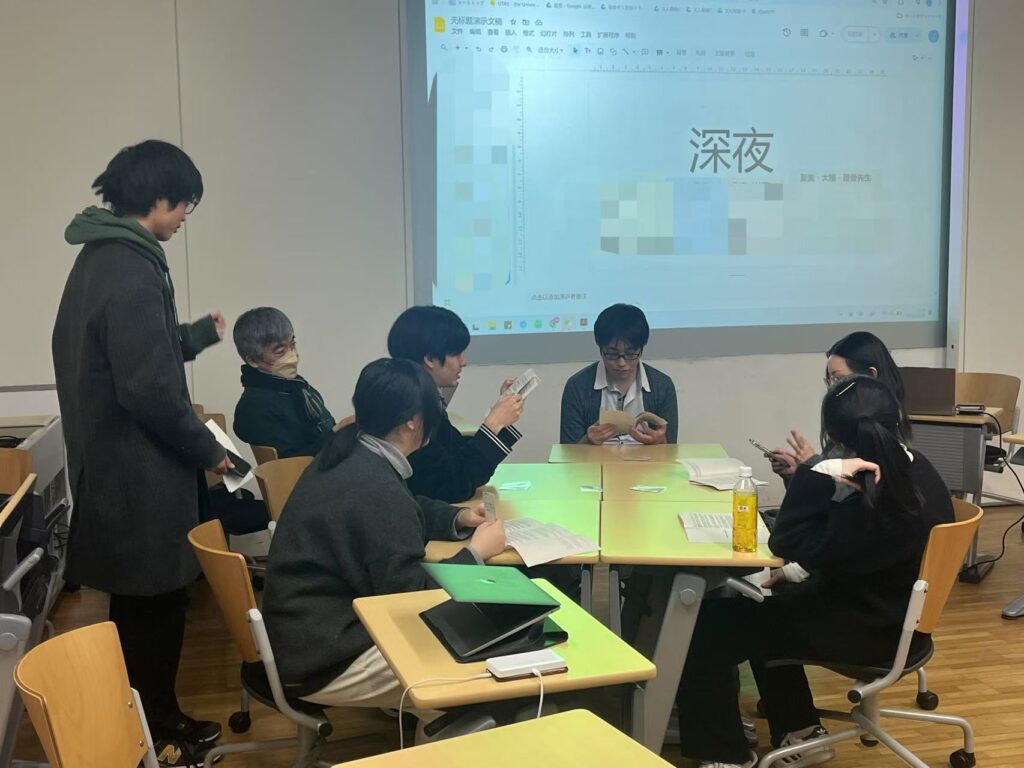

プレイセッション

今回のプレイセッションでは、自分の修士研究のMMGワークショップを皆さんにお届けしました!ついにワークショップの内容を形にすることができました。学校での心理ケースをマーダーミステリーゲーム(MMG)の形式に改編することで、ストレスへの対処・ストレス管理についてより深く理解できることを目指しています。

皆さんに初版ワークショップを体験していただいたことで、多くの参考になるご意見をいただき、本当にありがたいです。ゲームバランスやヒントの配布、各段階の時間調整など、改良すべき点がまだまだたくさんあると実感しました。もし興味があれば、ぜひ次回もご参加くださいね!

それでは、12月26日のゼミ報告は以上になります。今年もどうぞよろしくお願いします~

また次回もお楽しみに!

最近の投稿

アーカイブ