-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

カテゴリー: Lab news

夏休みの活動報告_叶馨霖

投稿日時: 2025-10-02 投稿者: keirinkyou

みなさん、こんにちは!

今年の夏休み、私のキーワードはずばり「就職力アップ」でした。夏といえば遊びや旅行ももちろん魅力的ですが、私は「将来に備えて一歩前へ」をテーマに過ごしました。

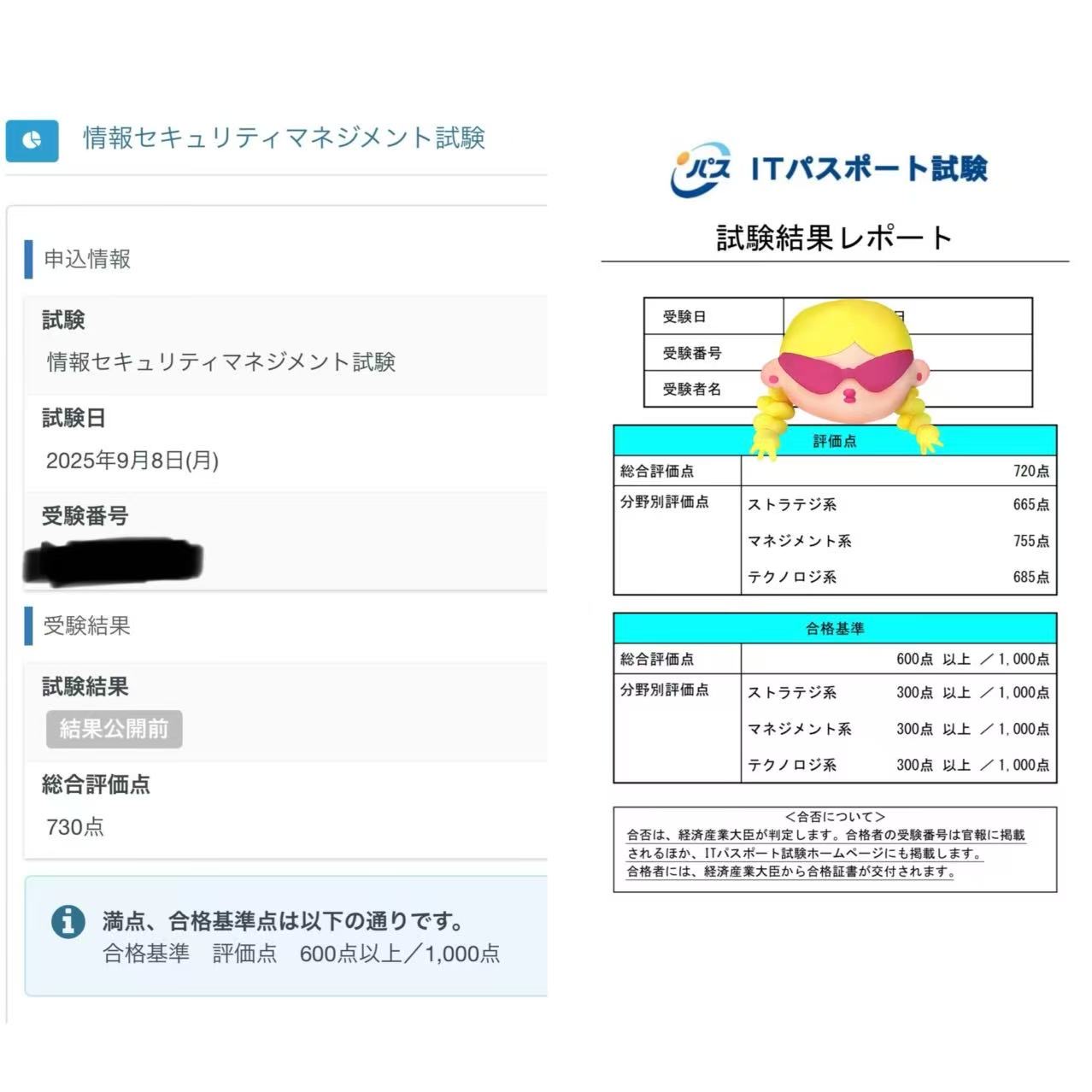

資格チャレンジ編

まずはウォーミングアップとして、ITパスポート試験と情報セキュリティマネジメント試験に挑戦しました。正直に言うと、準備期間はたったの一週間…。結果はというと「低空飛行ながらもギリギリ合格」でした(笑)。でも、短期間で集中して勉強する経験そのものが、自分の集中力や粘り強さを再確認する良い機会になったと思います。

業界インターン編

その後は、金融やITメーカーをはじめ、幅広い業界のインターンに参加。どんな仕事が自分に合うのか、肌で感じる貴重な時間となりました。残念ながら写真撮影は禁止だったのですが、特にトヨタのインターンでは忘れられない体験がありました。小グループで協力しながら「自動運転車の新しい営業企画」を考案し、発表するプロジェクトに参加。アイデアが形になり、仲間と「おお!」と盛り上がる瞬間は本当に楽しかったです。そして何より、ここで出会えた優秀な仲間たちとの交流は大きな財産になりました。

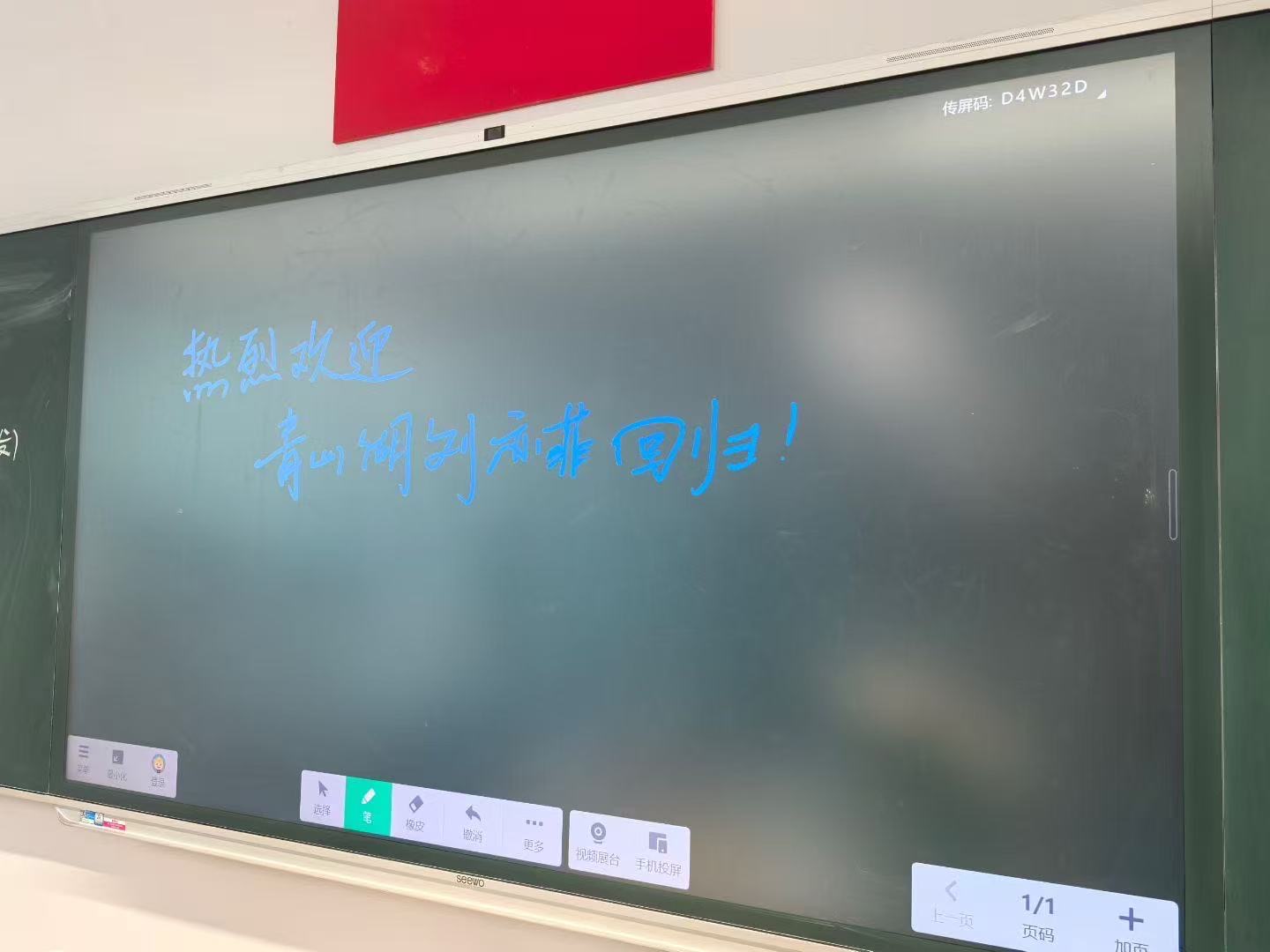

教育との再会編

9月には一時帰国。かつて私が教えていた高校一年生の生徒たちが、もう高三になって「大学入試100日前」の集会に挑む姿を見届けました。なんと、生徒たちが手作りのカードで花束をプレゼントしてくれたんです。あの時の感動は今でも忘れられません。「教育の意義は、次の世代が成長していく姿を見守ることにあるんだ」と改めて強く実感しました。

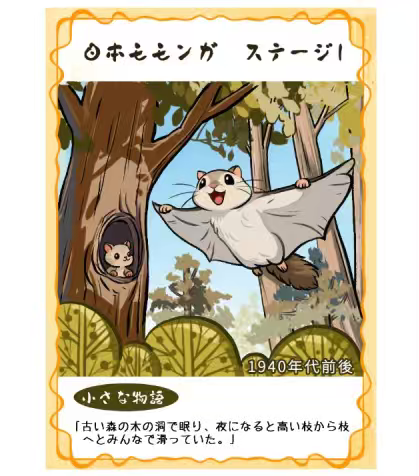

研究と創作編

もちろん研究活動も忘れていません。家族や友人と「もっと面白くするには?」をテーマにゲームメカニクスについてあれこれ議論しました。夏の終わりには、カードゲーム用のイラスト制作も約70%まで進行できました。少しずつ形になっていく過程は、とてもワクワクします。

振り返れば、この夏は「勉強・挑戦・再会・創作」の4本柱で充実していました。資格で基礎を固め、インターンで世界を広げ、教育で心を温め、研究で未来を描く。そんな夏だったと思います。

この経験を糧に、これからの秋学期も「楽しく、でも着実に」前進していきたいです!

夏休み活動報告 修士2年 濱田璃奈

投稿日時: 2025-10-02 投稿者: hamada

みなさん、こんにちは。修士2年の濱田です。

最近は肌寒さを感じる日も増え、すっかり秋の気配が濃くなってきましたね。夏休み中、研究自体はいろいろと進めていましたが、その中でも大きなイベントが2つありました。夏休みも終わりを迎えるにあたり、この期間に取り組んだ研究の活動を振り返りたいと思います。

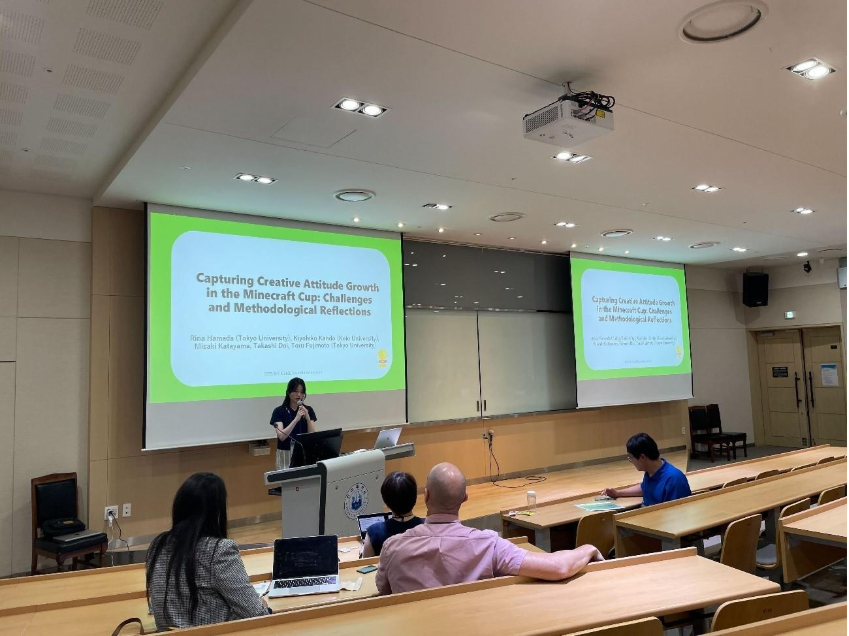

①国際学会ICoMEに参加しました

2025年8月7日〜9日に、韓国・仁川の仁荷大学で開催された国際学会「International Conference for Media in Education 2025 (ICoME 2025)」に参加しました。ICoMEは、日本教育メディア学会(JAEMS)、韓国教育情報メディア学会(KAEIM)、中国教育工学会(CAET)、アメリカTCC(Teaching, Colleges and Community)が連携して開催している国際学会です。

23回目の開催である今年は、「Transforming Educational Media:Towards Accountable and Inclusive Future Learning(訳注:教育メディアの変革:責任ある包摂的な未来の学びに向けて)」と題し、昨今、目まぐるしく移り変わる教育メディアについて関心を持つ研究者や学生が集まり、発表と意見交換を行ないました。

2023年度から継続して行なっているMinecraftカップでの創造性調査に関する内容を発表しました。この研究に関心を持つ研究者や学生がセッションに参加してくれて、研究をさらに良くするためのアイデアについてディスカッションを行ないました。とても有益なアイデアをたくさんいただき、現在行なっている研究にさっそく取り入れています。

Young Scholar Awardも受賞することができました。自身の研究の伝え方やディスカッションについて、ゼミを通していろいろと苦労しつつ考えてきたところがあったので、それが受賞に繋がったように感じ、非常に嬉しかったです。

②香川県高松市でマイクラ英語ワークショップを開催しました

8月31日、香川県高松市のサンポートで開催された「わくわくワールドエキスポ」に参加し、ワークショップを行いました。国際交流をテーマとしたイベントで、英語でアート作品をつくるワークショップや多彩なステージイベントもあり、多くの人でにぎわっていました。

私は小学校から高校まで高松市で過ごし、マイクラに出会った中学校時代もこの場所でした。私が今の研究を志すきっかけになった場所であり、感慨深い思いでワークショップ開催のお話を引き受けました。

今回のテーマは「英語で観光案内を書こう」です。参加者には、マイクラの中で香川の観光名所を制作してもらい、ワークシートを使って観光案内を英語で記述。その後、マイクラ内の看板に英作文を入力してもらいました。参加してくれたのは主に小学生です。

今回のワークショップはいつもと形式が異なり、40分程度のセッションを10回以上ローテーションする形でした。短時間で導入から制作、英作文までを行う必要があり、初めての試みだったのでうまくいくか不安もありました。しかし、スタッフや保護者の皆さんが積極的に関わってくださったおかげで、スムーズに進行することができました。この場を借りて改めて感謝申し上げます。

当日は大盛況で、整理券も早々に配布終了となりました。「英語を学ぼう」というテーマでしたが、多くの子どもたちが「楽しそう」と感じて参加してくれ、改めてマイクラの人気の高さを実感しました。

さらに、高校時代に英語を教えてくださった恩師も会場に駆けつけてくださいました。先生は大学時代にお笑い活動をされており、授業で生徒に英語で漫才をさせたり、一緒にM-1に出場したりするほどバイタリティにあふれた方です。最近大学院も修了されていて、教育者であり大学院の先輩として、多くの励ましの言葉をいただきました。

自分の原点である高松で、子どもたちとマイクラや英語を通じて交流できたことは、とても感慨深い体験でした。今回のワークショップを通して、マイクラが子どもたちにとって「英語を学ぶ入口」として大きな可能性を持っていることを改めて実感しました。短時間のセッションにもかかわらず、子どもたちが工夫しながら観光案内を英語で書き上げる姿がとても印象的でした。マイクラをきっかけに「英語を使ってみたい」という気持ちが生まれていたらいいなと思っています。

夏休みを通して、本当にたくさんの学びがあり、とても充実した時間になりました。ゼミが始まるこれからも、挑戦を重ねながら、自分なりに納得できる研究を進めていきたいと思います。

夏休みの活動報告_大空

投稿日時: 2025-10-02 投稿者: osora

こんにちは、M2の大空です。

8月、9月に行った活動報告を行いたいと思います!

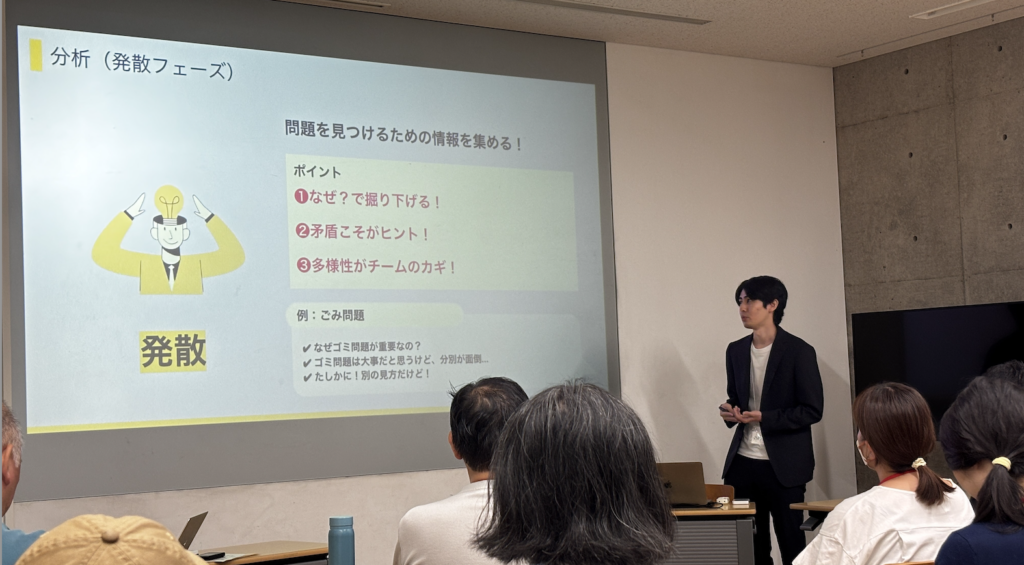

夏休み親子ゲームジャム2025@東京大学(8月)

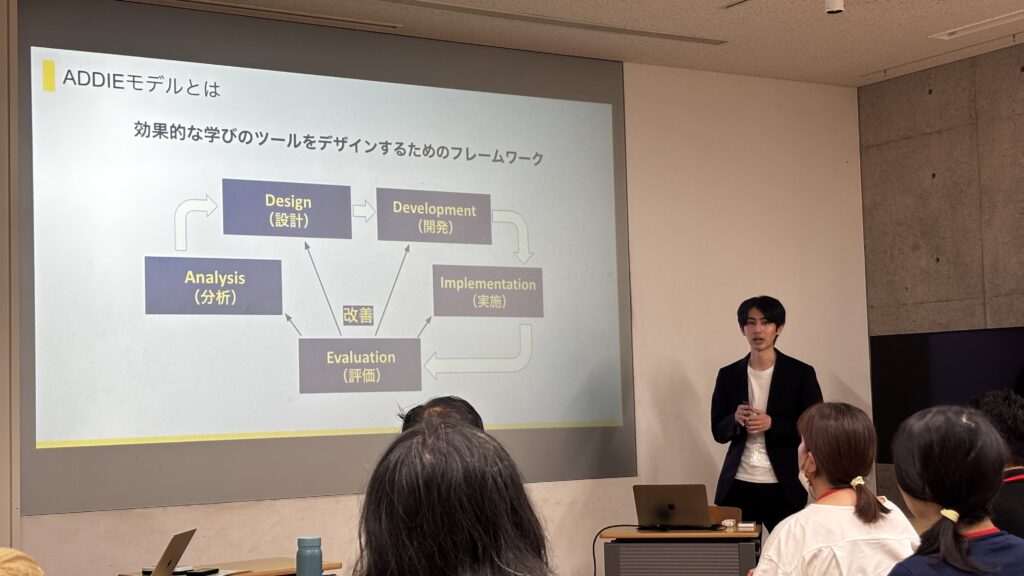

8月は藤本研究室主催の「夏休み親子ゲームジャム2025@東京大学 -ボードゲーム作りで創造性を育てよう-」にて、講師兼ファシリテーターとして参加しました。

本イベントは、防災ボードゲーム制作(災害時の協力や資源の活用といった課題をゲームの仕組みに取り入れること)を通じて、「日常生活における創造性」(mini-c)を育むことを目指しています。

その中で、大空は講師としてボードゲームのデザイン講義、デザインサポートを担当しました。とても良い雰囲気でゲームは完成し、参加者の皆さんが帰ってからもゲームをもっと改善したいと仰っていて、まさに創造性が発揮されるシーンを間近で見れたと思います。

特に自分が見ていた親子の方とは後日改善版を見せていただく約束もできて、私個人としても頑張れる理由ができました!

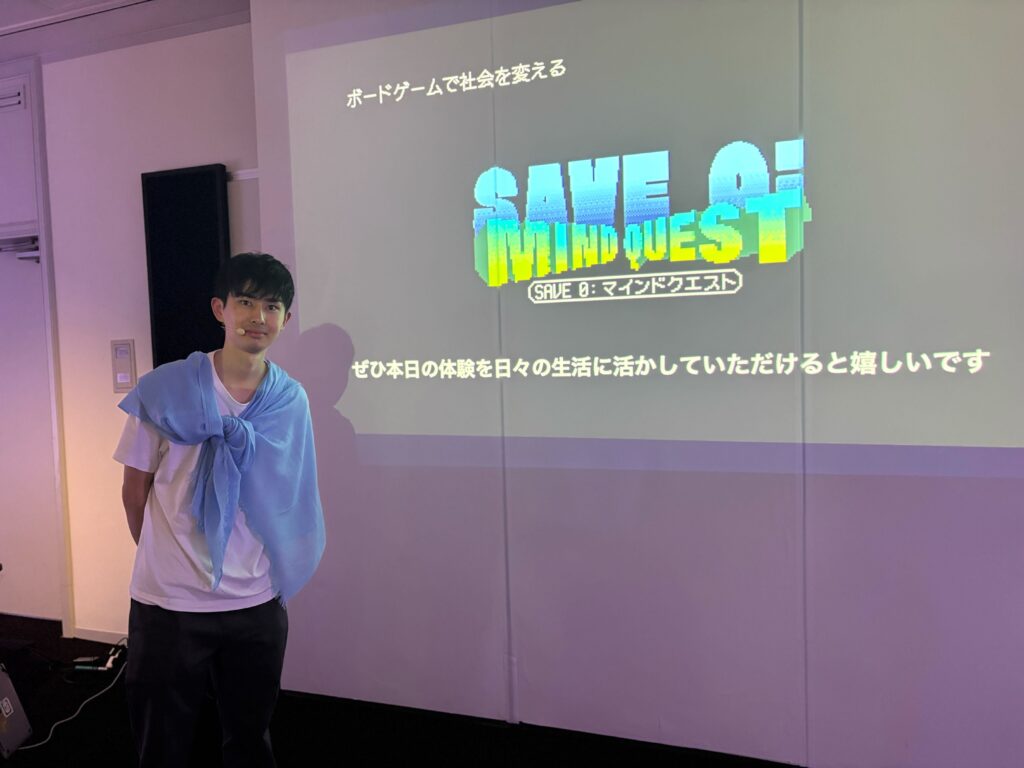

ワークショップ「SAVE 0 : マインドクエスト」(9月)

9月には、東京都が推進するCCBT(シビック・クリエイティブ・ベース東京)にて、オリジナルボードゲームを用いたワークショップを開催しました。

イベントは「アート×ゲーム×社会問題」をテーマに活動されている藤嶋咲子さんのプロジェクトの一環で、大空はご縁あって、今回のボードゲーム開発に協力させていただきました。

「都市生活での声」をテーマに、自分や他者の価値観に気づく・触れるゲームになっており、当日は講師として開発の裏側や背景、自身の研究について紹介させていただきつつ、グループごとのファシリテーションも行いました。

参加者の方からは高い満足度をいただき、今後のプロジェクトにとっても有意義な議論もできました!

夏休みの活動報告-莫子敏

投稿日時: 2025-10-01 投稿者: ziminmo

こんにちは、M2の莫です。

今年の夏休みは、研究・就職活動・趣味の三本立てで、あっという間に過ぎていきました!

データ収集(8〜9月)

8月から9月にかけて、修士研究として実施しているマーダーミステリーゲームワークショップのデータ収集を行いました。

チームで協力しながらストーリーを読み解き、ゲーム体験を通じてストレスへの理解や支援行動の学習を目指す内容になっており、夏休み期間中は被験者募集から当日の運営、アンケート整理までをすべて一人で担当しました。

おかげさまで、予想以上に多くの方に関心を持っていただき、最終的には6グループ(日本語プレイヤー2組+中国語プレイヤー4組)のセッションを実施することができました。

各セッション後にはプレイ体験アンケートと心理尺度を含む詳細なフィードバックを収集し、現在はそれらの回答をすべてデータ化した上で、分析の準備に取りかかっている段階です。参加者の皆さんから前向きな感想もいただき、研究としても教育的手法としても手応えを感じた夏となりました!

就職活動(9月)

9月からは、突然研究活動のスイッチを切り替えて、中国での就職活動を本格的にスタートしました。

日本の就活が「長期戦」だとすれば、中国での就活はまさに「短期決戦」でした。この1ヶ月で5つの対面型ジョブフェアに参加し、さらにオンラインでも多数の企業に応募しました。結果として、オンライン+オフラインを合わせて74社にエントリーし、怒涛の面接ラッシュが続く日々でした。TT

バタバタ過ぎていく中でも、なんと9月最終日に内定通知をいただき、無事に一区切りを迎えることができました⭐現在は残りの数社の面接を進めつつ、就活全体のまとめ作業に入っています。

趣味とリフレッシュ

もちろん、夏休みといえば遊びも大事です!

この夏は、友人たちと集まってさまざまなボードゲームを楽しみました。

特に印象に残っているのは、上海版のモノポリー・アヴァロン・そしてRummikubなど、盛り上がるゲームばかりでした。いつの間に時間を忘れて夢中になってしまうのも、ボードゲームならではの魅力だと改めて感じました。

そして今日(10月1日)は、ちょっと足を伸ばして釣りにも挑戦してみました。なんと運よく、一投目で二匹の魚が同時に釣れるという奇跡が……!

以上、夏休みの活動報告でした。

研究に、就活に、そして遊びに…と慌ただしくも充実した夏を過ごすことができました。

これからは、収集したデータの分析に本格的に取り組みながら、残りの学生生活も大切にしていきたいと思います!

夏休みの活動報告【おしょろ丸と過ごす北の海航海記】厳小叶

投稿日時: 2025-09-23 投稿者: leafyyan

こんにちは!藤本研究室M1の厳です。

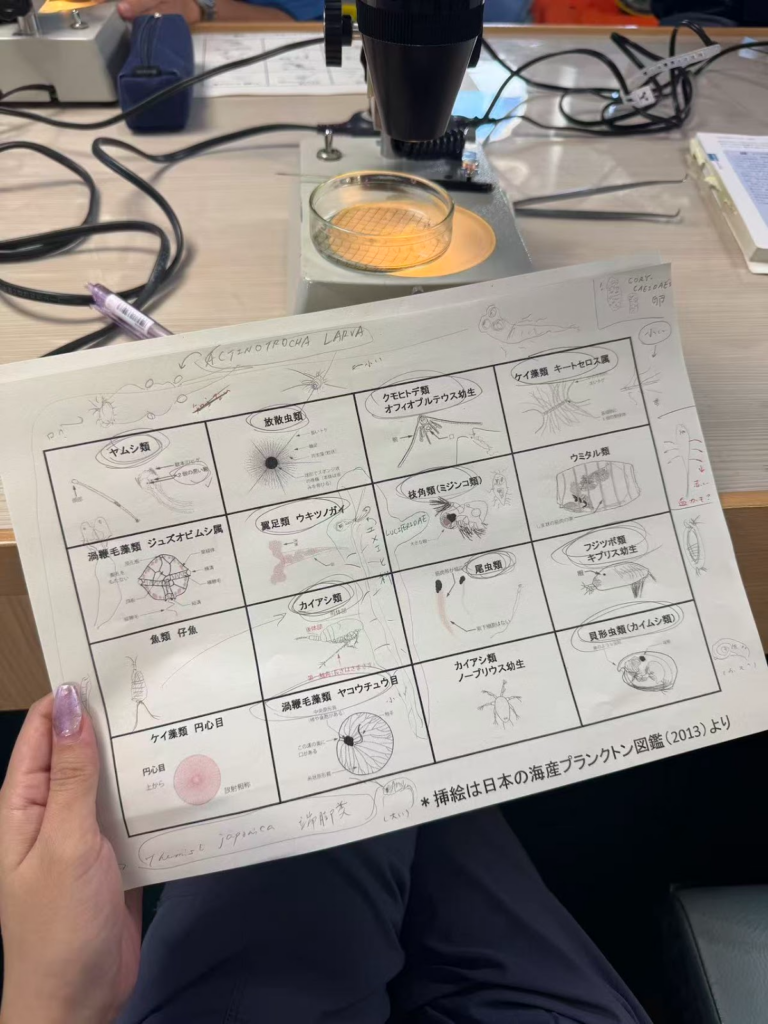

8月の終わりから9月のはじめにかけて、北海道大学水産学部の練習船「おしょろ丸」に乗って、沿岸海洋学実習に参加してきました。東大からは私を含めて3人、ほかは北大の学部生が60人ほど+修士のTAさん。まさに“北の大所帯”で、少しドキドキしながらのスタートでした。

実習のあれこれ——

実習の内容はとにかく盛りだくさん。水中音響機器の実習、海洋観測、海水分析、データ解析…と、しっかり理系っぽいこともやりつつ、イカ釣りや解剖、プランクトンや底生生物の顕微鏡観察、鳥類や哺乳類の目視調査など、ちょっとした冒険感のあるプログラムもありました。

中でも印象に残ったのはやっぱり「タコ釣り」。釣り上げた瞬間の重みと力強さに「こんなに大変なんだ!」とびっくり。周りで「うわ、出た!」と歓声があがったりして、まるでお祭りみたいでした。イカ解剖も、最初はちょっと躊躇したけど、普段はなかなか触れない世界に直接触れられるのは貴重な体験でした。

船内ライフ——

「おしょろ丸」での生活も、普段の生活とはまるで別世界。毎朝6時起床、23時消灯。シャワーは節水を意識して、なるべく短く。ゲーム機の持ち込みは禁止で、Wi-Fiどころか携帯も圏外。船内にはクレジットカードで使える公衆電話がひとつだけ、という徹底ぶりでした。

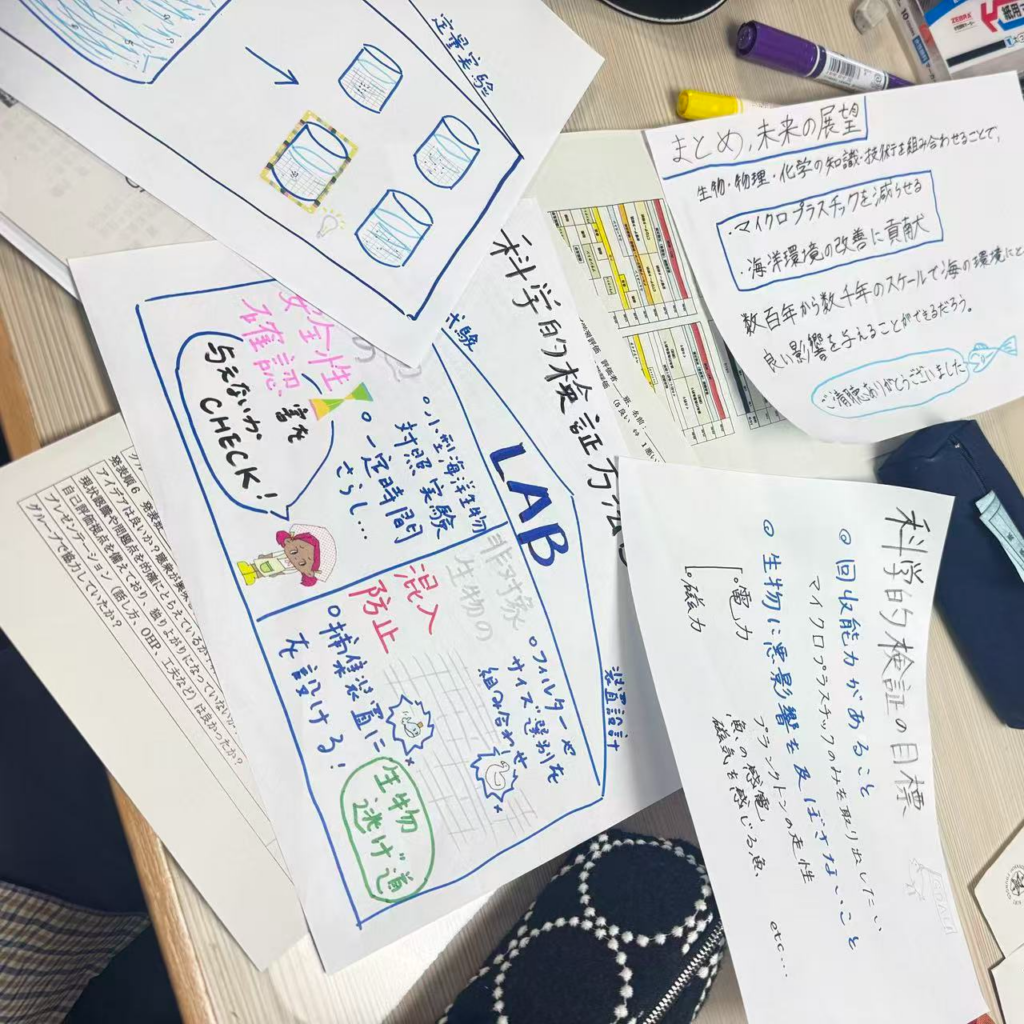

つまり、AIもPCもスマホもない“オフライン生活”。最初は「どうやって発表準備するの!?」と不安でしたが、いざやってみると意外とアナログも悪くない。ノートとペンだけでアイデアを出し合って、みんなでまとめていく時間は逆に集中できて新鮮でした。

それから、細かいルールもいろいろあって面白かったです。「襟付きの服必須」「ドアの敷居は踏まない」「船縁に座らない」などなど。4日間過ごすうちにすっかり体に染みついてしまいました。

さらに特別な思い出になったのが、夜の星空観察。普段は夜間の甲板は禁止なのですが、航海士さんが案内してくださり、2晩にわたって星を眺める時間が設けられました。雲ひとつない夜空に広がる無数の星々、そして天の川までくっきり。東京ではなかなか見られない景色に、ただただ感動しました。久しぶりにこんなに明るい星空を見て、感動レベルMAX。心が洗われるような、すごく癒される時間でした。

小ネタ集——

・「ゲーム機持ち込み禁止」にショックを受けていたゲーマーがちらほら。夜はみんなでトランプやUNOが定番に。

・消灯23時なのに、翌朝は6時起床。寝不足の顔で朝食に並んでる人が続出してました。

・そして意外な発見――同室の女子たちはほぼ全員少なからず船酔いして全滅状態だったのに、なぜか私はピンピンしてました。酔い止め薬も用意してたのに一度も出番なし。4日間まったく揺れを感じず、「もしかして私は天選の海賊王…?」と思いました🌊

最後には「海洋中のマイクロプラスチック調査と発表」というテーマで成果をまとめ、グループごとに発表しました。短期間でデータを整理して議論し、形にするプロセスは大変でしたが、その分達成感も大きかったです。

4日間という短い時間でしたが、普段のキャンパスライフでは味わえない“船の上の生活”を存分に体験することができました。自然や海に向き合う中で、研究への視点も少し広がった気がします。次はもっと長い航海にも挑戦してみたい!

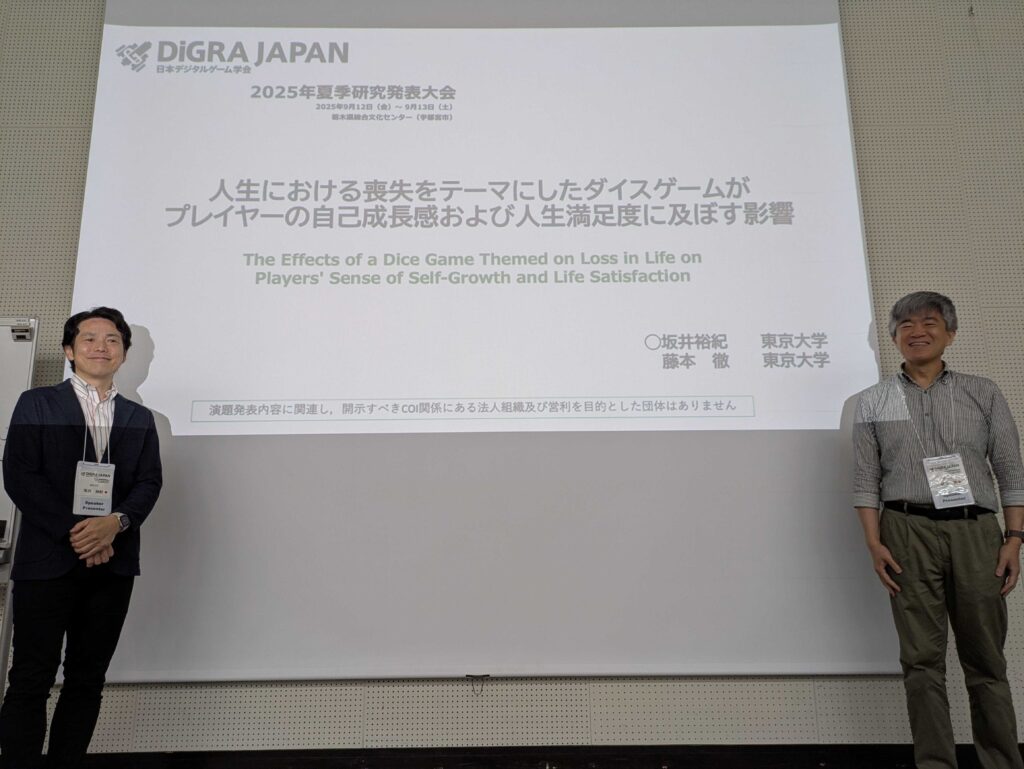

坂井特任研究員がDiGRAで研究発表を行いました

投稿日時: 2025-09-19 投稿者: shokotange

2025年9月13日〜14日に開催されたDiGRA JAPAN 夏季研究発表大会において、坂井特任研究員が研究発表を行いました。

発表テーマは「人生における喪失をテーマにしたダイスゲームがプレイヤーの自己成長感および人生満足度に及ぼす影響」。

本研究では、喪失体験を題材にしたシミュレーション型ボードゲーム『Dice of Destiny(運命の賽子)』を用い、プレイヤーが大切なものを失う体験を疑似的に経験することで、自己成長感や人生満足度にどのような影響を与えるのかを検証しました。

その結果、ゲームの中で人生における大切な物事を喪失する体験は、 プレイヤーの自己成長感と人生満足度を増加させることを示しました。

今後は、今回の成果を基盤に、効果の持続性や心理変化の要因を検討していく予定です。

ゲームが人生を見つめ直す「学びの場」としての可能性を広く共有し、次なる研究展開へとつなげていくことが期待されます。

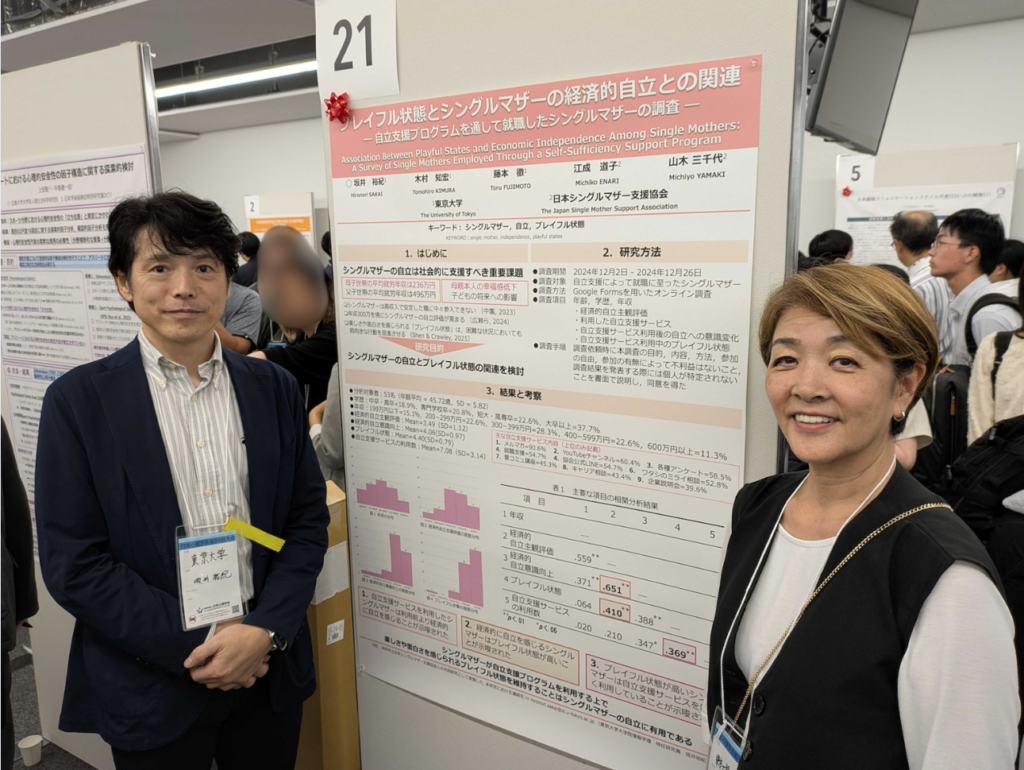

【参加報告】日本心理学会 第89回大会

投稿日時: 2025-09-11 投稿者: shokotange

2025年9月5日(金)~7日(日)、東北学院大学にて開催された日本心理学会第89回大会において、藤本徹教授、坂井裕紀研究員、木村知宏研究員が研究発表を行いました。

発表タイトルは、

「プレイフル状態とシングルマザーの経済的自立との関連 -自立支援プログラムを通して就職したシングルマザーの調査-」。

母子世帯の経済的自立をめぐる現状を踏まえつつ、支援プログラムの利用経験と「プレイフル状態(楽しさや面白さを感じられる心理的状態)」との関連を明らかにすることを目的とした研究です。

本発表では、2024年12月に実施した53名のシングルマザーを対象とする調査データをもとに、経済的自立感・自立意識の変化・プレイフル状態の関連について報告しました。分析の結果、経済的自立感とプレイフル状態の間に有意な関連があることを明らかにし、支援プログラムを「楽しい」「面白い」と感じながら利用することが自立の促進につながることを示しました。また、質疑応答では活発な議論が行われ、今後の福祉やキャリア支援のあり方を考える上でさらなる重要な知見が得られました。

【参加報告】日本キャリアデザイン学会 第21回研究大会

投稿日時: 2025-09-11 投稿者: shokotange

2025年9月6日(土)、新潟市の開志専門職大学にて開催された日本キャリアデザイン学会 第21回研究大会において、広瀬由美子研究員が研究発表を行いました。

発表タイトルは、「多世代交流型ライフキャリア学習支援ワークショップの開発と評価 -映画を活用したプレイフルデザインに着目して-」 。大学生と50代社会人という異なる「移行期」にある世代を対象に、映画を媒介としたワークショップを通じてライフキャリアをめぐる対話と相互学習を促進することを目的とした研究です。

発表後の質疑応答では、対象世代の設定理由やオンライン実施の是非をはじめ、多世代展開の可能性、さらに女性のキャリア形成への応用といった幅広い視点から質問が寄せられました。会場からは、高校生やリタイア世代を含めた取り組みの可能性や、地域連携活動・教育現場での実践のあり方に関しても意見が出され、活発な議論が交わされました。

こうしたやりとりを通じて、本研究が持つ応用可能性の広さと、世代やテーマを拡張しながら多様な場面に展開できる余地が確認され、映画を活用したプレイフルデザインがキャリア形成に寄与し得る新たな可能性が示されました。

大会詳細はこちら

藤本研究室卒業生・犬田さん、ボードゲーム『シランティア』開発に研究協力者として参加

投稿日時: 2025-09-05 投稿者: shokotange

藤本研究室の卒業生・犬田さんが、研究協力者としてボードゲーム『シランティア』の開発プロジェクトに参加しました。

このプロジェクトは、東京大学の学生と吉本興業の芸人・スタッフが協働し、オリジナルボードゲームを企画・制作する取り組みです。

ゲームの監修にはプロのゲームデザイナーが携わり、イラストは吉本興業所属の芸人・ネゴシックスさんが担当しました。完成した『シランティア』は、簡単なルールで誰でも楽しめる内容となっており、東大生協などで販売されています。売上の一部は、東京大学の体験学習プログラムの支援に充てられます。

本プロジェクトに研究協力者として関わった犬田さんは、研究室で培った知識を活かし、社会連携を通じた教育的取り組みに貢献しました。

詳細は東京大学公式記事をご覧ください。

👉 東京大学ニュース「学生が吉本興業とオリジナルボードゲームを開発」

夏休み親子ゲームジャム2025@東京大学

投稿日時: 2025-08-29 投稿者: shokotange

2025年8月23日(土)・24日(日)、東京大学本郷キャンパス福武ラーニングスタジオにて「夏休み親子ゲームジャム2025@東京大学」が開催されました。本イベントは藤本徹研究室が主催し、9歳から14歳までの子どもとその保護者、計10組が参加しました。

今回のテーマは「防災」。災害時の協力や資源の活用といった課題をゲームの仕組みに取り入れることを通じて、「日常生活における創造性」(mini-c)を育むことを目指しました。

1日目は、宝石の煌きやキングドミノ、ウボンゴなどの人気ボードゲームを体験し、ゲームデザインの多様な仕組みに触れると同時に、親子や参加者同士の交流を深めました。さらに保護者向けには「創造性を育てるための子どもへの関わり方」に関する講義も行われました。

2日目は、いよいよゲーム制作に挑戦。プロのボードゲームデザイナーや編集者も加わり、アイデアの具体化をサポートしました。試作と改良を繰り返し、最終的に5グループから6つの防災ゲームが完成し、子どもたちの自由な発想と保護者のサポートが融合した作品が発表されました。

参加者からは「プロのデザイナーと作業できて貴重だった」「発想や技術的なこと、メモの取り方など、子どものサポートの仕方も学ぶことが多かった」「自分の作ったゲームを大人が遊んでくれて嬉しかった。また挑戦したい」といった声が寄せられ、会場は熱気と充実感にあふれました。

本イベントは、子どもたちが創造性・協働力・表現力を育み、親子で新しい学びを共有するよい機会になりました。