-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

月別アーカイブ: 2025年10月

夏休みの活動報告_大空

投稿日時: 2025-10-02 投稿者: osora

こんにちは、M2の大空です。

8月、9月に行った活動報告を行いたいと思います!

夏休み親子ゲームジャム2025@東京大学(8月)

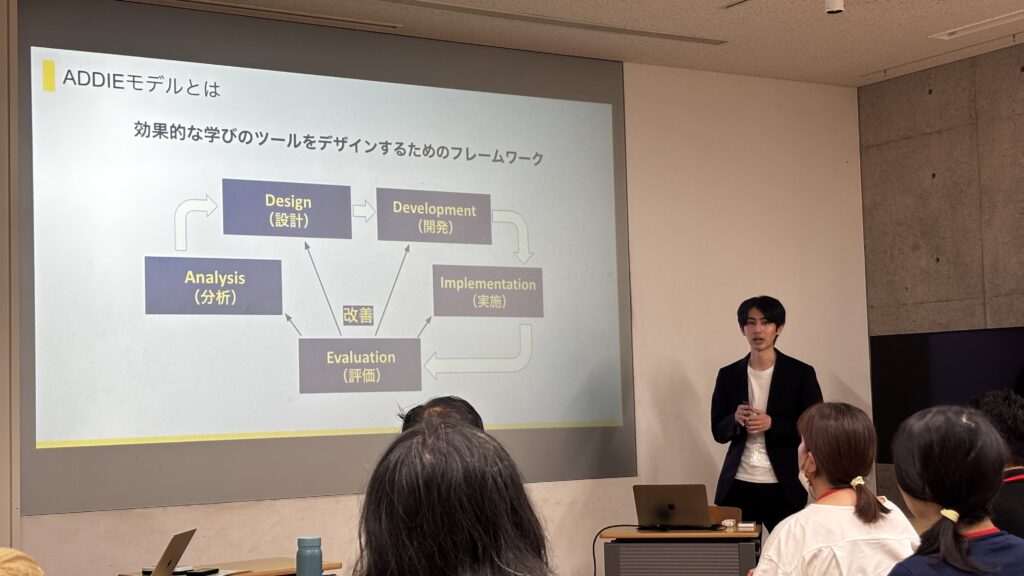

8月は藤本研究室主催の「夏休み親子ゲームジャム2025@東京大学 -ボードゲーム作りで創造性を育てよう-」にて、講師兼ファシリテーターとして参加しました。

本イベントは、防災ボードゲーム制作(災害時の協力や資源の活用といった課題をゲームの仕組みに取り入れること)を通じて、「日常生活における創造性」(mini-c)を育むことを目指しています。

その中で、大空は講師としてボードゲームのデザイン講義、デザインサポートを担当しました。とても良い雰囲気でゲームは完成し、参加者の皆さんが帰ってからもゲームをもっと改善したいと仰っていて、まさに創造性が発揮されるシーンを間近で見れたと思います。

特に自分が見ていた親子の方とは後日改善版を見せていただく約束もできて、私個人としても頑張れる理由ができました!

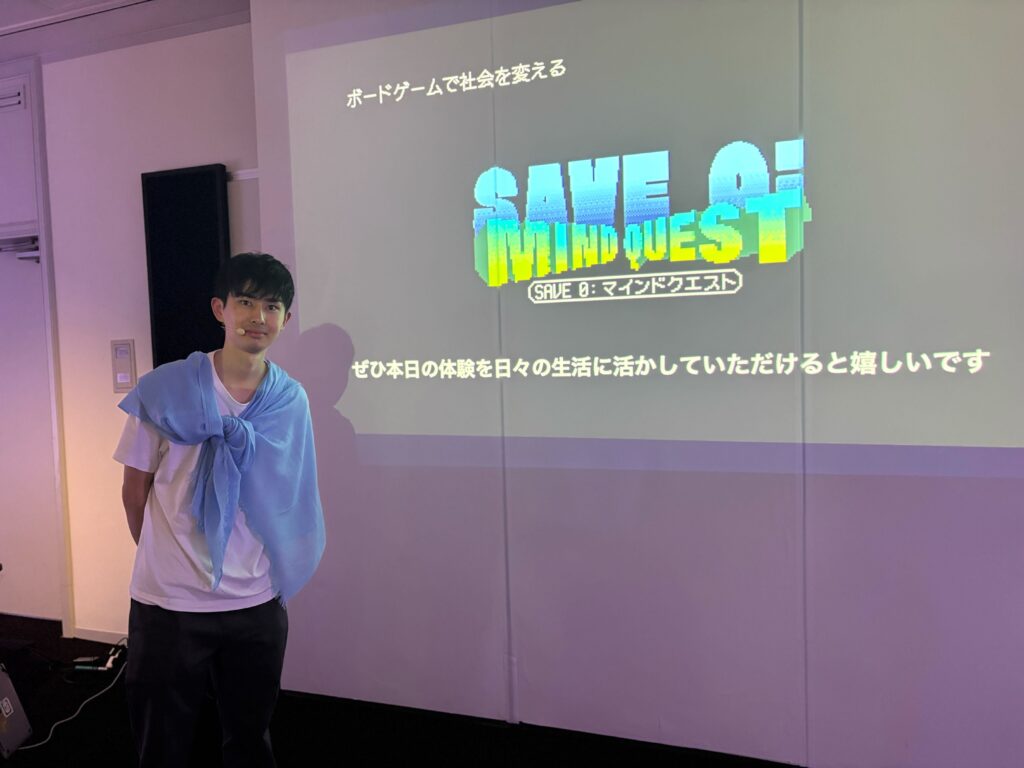

ワークショップ「SAVE 0 : マインドクエスト」(9月)

9月には、東京都が推進するCCBT(シビック・クリエイティブ・ベース東京)にて、オリジナルボードゲームを用いたワークショップを開催しました。

イベントは「アート×ゲーム×社会問題」をテーマに活動されている藤嶋咲子さんのプロジェクトの一環で、大空はご縁あって、今回のボードゲーム開発に協力させていただきました。

「都市生活での声」をテーマに、自分や他者の価値観に気づく・触れるゲームになっており、当日は講師として開発の裏側や背景、自身の研究について紹介させていただきつつ、グループごとのファシリテーションも行いました。

参加者の方からは高い満足度をいただき、今後のプロジェクトにとっても有意義な議論もできました!

【6月12日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2025-06-18 投稿者: osora

こんにちは!M2の大空です。6/12のゼミ内容は、莫さんの事例紹介、蓮池さんの関連論文紹介、藤本先生のプレイセッションでした。それでは早速、今回のゼミの様子をお届けします!

莫さんの事例紹介

莫さんは、2つのゲーム事例の紹介を行いました。目的は、デザイナー視点とプレイヤー視点から、ゲームのナラティブを比較し、自身の実践にどう活かせるか検討するためです。

まず、デザイナー視点の事例では、環境教育ゲーム『Citizen Science』を紹介いただきました。このゲームのナラティブは、rewardとしてプレイヤーの好奇心と行動を誘発するものとして設計されており、発表では具体的なナラティブと教育的役割についても言及されました。

そして、プレイヤー視点の事例では、ミステリー型教育ゲーム『Murder on Grimm Isle (MOGI)』を紹介いただきました。このゲームにはミステリーとしての正解がなく、情報を収集して自分なりの仮説を立て、それを物語としてまとめることがゴールになります。ある意味、ゲーム的構造が欠けているとも指摘できますが、「仮説を立て、自分なりのストーリーを構築する」こと自体が内発的な動機となる特徴的な事例でした。

ディスカッションでは、各事例のレビューを踏まえて、莫さんのMMGの具体的な改善策の話題で盛り上がりました。その観点の一つに、ミステリー型教育ゲーム『Murder on Grimm Isle (MOGI)』の事例のように、オープンエンドにするか否かの議論が進みました。

結末の扱い方によっては、プレイヤーの体験そのものが変わってしまう可能性があるため、実装は慎重になる必要がありますが、最終的には莫さんが学んでほしいことからの逆算によって決まるので、バージョンアップデートされたゲームがどのような形になるかとても楽しみです。

蓮池さんの関連論文紹介

蓮池さんは、3つの研究関連論文を紹介されました。蓮池さんは、AI×教育×ゲームをメインキーワードとした研究を行っています。論文紹介の目的は、ゲーム内でのAIとのインタラクティブが実世界でどういった影響を与えるか明らかにするためです。

①Addressing Public Speaking Anxiety with an AI Speech Coach (GARCIA Jr, Frederick Voltair, et al.)

ーAIスピーチコーチサービス『Yoodli』が人前で話すことの不安を解消できるのか、スピーチ能力を向上させる上でどれほど効果的なのかを明らかにするために実施。学生20人を対象に、『Yoodli』を1週間最低10分程度使用してもらい、事前・事後でPRPSAとCSSEFを用いて不安レベルとスピーチ能力を測定した論文。

②Looking through goal theories in language learning: A review on goal setting and achievement goal theory (Xiaofang Cheng)

ー言語学習における目標理論の考察論文で、目標設定理論と達成目標理論について言及。この論文では、第二言語学習におけるモチベーションを解き明かす鍵として、目標設定理論と達成目標理論がどのように関連しており、教育現場でどう活かすことができるのか考察されている。

③Mobile language app learner’s self-efficacy increases after using generative AI

(Audrey K. K., et al.)

ーDuolingoに搭載されたリアルタイムの会話練習がどれだけ言語学習者の行動に強い影響を与えるかを調査した研究で、有料プランにすでにしている人 :既存ユーザー(153名) と使ったことのない人 :新規ユーザー(232名) の2つのグループに分けて実験を行っている。

3つの論文は、どれも最新のもので、この分野の研究が近年急速に進んでいることがわかります。蓮池さんの研究では、こうした次々と情報が更新される分野なので、キャッチアップが大変な一方、その研究成果には大きな関心が集まることが期待されます。ぜひ今回の論文を踏まえて、どのような研究成果が出るのか楽しみです。

藤本先生のプレイセッション

最後に、藤本先生のプレイセッションとして、Nintendo Switch 2を使ってみんなでゲームをプレイしました。

プレイしたのは『Nintendo Switch 2 のひみつ展』です。楽しみながら、Nintendo Switch 2の機能や開発の裏側を知れるゲームになっています。具体的には、ゲーム内でNintendo Switch 2のコントローラーを探索しながら、開発背景に関するクイズや、新機能を使ったミニゲームなどがプレイできます。

時間の関係ですべてのゲームやクイズをプレイすることはできませんでしたが、特に「トゲトゲよけ」というゲームがゼミでは人気で、新機能であるコントローラーのマウス機能を使って盛り上がりました。

シリアスゲームの事例としても面白かったので、ぜひYoutubeでプレイ動画も参照したいと思いました!

以上、6月12日のゼミ活動の報告でした。次回のゼミ報告も楽しみにしててください 🙂

【4月10日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2025-04-17 投稿者: osora

皆さんこんにちは!M2の大空です。

2025年度Sセメスターの第一回ゼミ活動をご報告します!

今回は、新しいメンバーが加わったので、各メンバー自己紹介と春休みの活動報告を行いました。

・新メンバーの自己紹介

蓮池さん・友利さん(修士学生)、Johannaさん(特別研究学生)、謝さん(外国人研究生)、八田さん(学術専門職員)が藤本研究室に加わりました。

蓮池さんは香川県出身で、高等専門学校で音響信号処理・音源分離に関する研究を行われてきました。藤本研究室に興味を持ったきっかけは、ゲーム感覚でギター学べる『Rocksmith+』に出会い、ゲームの教育的な側面の可能性について考えたことだそうです。また、海外に行く機会が増えてきて、言語学を学べるゲームに興味を持ちつつあるとのことで、最近は興味の幅も広がっていることも共有いただきました。蓮池さんはユニークかつ様々な経験をお持ちなので、今後の研究内容がとても楽しみです!

友利さんはM2で、お隣の研究室である山内研究室から移動されました。児童養護施設に入所する中学生を対象とした、大学進学者への興味を促すゲームの共同プレイ環境に関する研究を行っています。具体的には、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を活用し、中学生の大学生に対する興味が向上するプレイ環境の設計方法を明らかにすることを目的にした研究です。この春休みの間に実践も行われて、その特徴など把握できたそうです。大変興味深く、実践に関する議論も盛り上がりました!

Johannaさんはドイツ出身の特別研究生で、2023年から情報科学の博士課程、2024年から心理学の修士課程に在籍しています。また、ゲーム会社での勤務経験もあるという多くのバックグラウンドを持っています。Johannaさんは、テクノロジーと人間が混じわる領域に関心を持っており、ご自身の研究はもちろん、他の方の研究を聞くのがとても好きということで、これから一緒に研究室で活動できるのが楽しみです。また、ねこ好きということで、藤本研はねこ派が多いので、ぴったりですね!

謝さんは今回Zoomからの接続が上手くいかなかったため、また別の機会に自己紹介いただけるとのことです。お話を聞けるのを楽しみにしています!

八田さんは、藤本研の運営面のサポートをしていただける学術専門職員として、新たに加わっていただきました。過去に教育業界やゲーム業界で働かれてきたご経験もあり、藤本研にとって非常に心強い存在です。これまでの仕事の話をお聞きしている中で、とても共感することが多く、また空いている時間にお話できることが楽しみです!

・自己紹介と夏休みの活動報告

Leafyさんは、今年度からM1として在籍されます。おめでとうございます!春休み前から準備していたアンケート調査も無事にできて、今はその分析を行われてるそうです。また、日本語の勉強やゲームプレイにも力を入れられており、特に日本語は敬語や関西弁を学ばれたそうです!実際に日本語もすらすらと出ていてとても尊敬します!ゲームの方は『Kingdom Come: Deliverance II』を150時間プレイされたようで、充実の春休みを送られていました。

叶さんも、今年度からM1として在籍されます。おめでとうございます!春休みは研究背景や論文調査を進められており、叶さんの研究に関連する映像作品やボードゲームを収集したそうです。映像作品に関しては、各作品レビューを書いており、論文調査にも活かせるような内容となっていました。また、ボードゲームに関しては、プレイヤーが足りずできていないということで、ぜひ藤本研のプレイセッションで行いたいですね!

莫さんは、今年度からM2ということで、M2の初めにある修士研究の構想発表会の準備で忙しい春休みを送られていました。実際にこの構想発表会は、学際情報学府全体で行われる行事になっており、研究室外の方も見られるので、その準備はとても大変です。加えて、就活のため中国でインターン始めたそうで、こちらもお忙しいようです。体調にはぜひ気をつけていただきつつ、研究やインターンのお話がきけるのが楽しみです!

大空は春休みの間に修論執筆を進めており、その概要を紹介しました。背景や先行研究の整理ができてきたので上手くまとめつつ、Sセメスターの最後に行われる修士研究の中間報告会で進展を話せるように準備したいと思っています。

坂井先生は、本日企業研修の講師としての登壇があり、オンラインで参加いただきました。これまでの研究活動や藤本研での研究プロジェクトの紹介もしていただき、次回の研究員発表では、その一部を共有していただけるとのことで、とても楽しみです。また、渋谷で行われるDeathフェスにも「ゲーミフィケーション×死」というテーマで登壇されるようで、そこでは坂井先生の研究テーマについてもお話されます。坂井先生の明るい雰囲気で新メンバーの緊張も解けたようです!

木村先生はご自身の研究テーマであるゲーム心理学について紹介いただき、それに関連するアンケート調査の結果も共有していただきました。また、好きなゲームとして『グランブルーファンタジー』、『ねこあつめ2』に加えて、『Duolingo』も挙げられており、その魅力を語っていただきました。締めの挨拶として、研究室メンバーとして平等にディスカッションすることの大切さを共有いただき、研究へのマインドセットやスタンスを考える貴重なきっかけになりました!

最後に、藤本先生からSセメスターの活動・ゼミ内容・研究段階について紹介しました。今年も研究活動を行えることに感謝しつつ、しっかりとアウトプットをつくっていきたいと思います。

では、今回の活動報告は以上になります。それでは!

【1月16日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2025-01-23 投稿者: osora

皆さんこんにちは、修士2年の大空です!

1月16日のゼミ活動では、叶さん・厳さん・斉さん・大空の研究進捗・春季活動計画の発表が行われました。

■【叶さん】研究進捗・春季活動計画

叶さんは、研究進捗として、ご自身が制作されたデジタルゲームについて、実際にプレイする様子を含めて紹介してくださいました。具体的には、ラッコの世話を行うシミュレーションゲームなのですが、一同そのクオリティの高さを感じました。

ただ叶さん自身は、ゲームとしての面白さをどのように加えていくかということに課題感を抱えており、ゼミではその話題を中心にディスカッションを行いました。

元々、叶さんは『ねこあつめ』に着想を得て開発を進めたようで、その方向性をさらにブラッシュアップするために、ゼミ生からは『パワプロ』シリーズや『ウマ娘』で見受けられるゲーム要素を追加するのが良いのではないかと議論が盛り上がりました。

このディスカッションから、今後どのように開発を行っていくかの指針も見えたようで、今後の開発がさらに楽しみになりました。

ーーーーーーーーーー

■【厳さん】研究進捗・春季活動計画

厳さんはこれまでの研究活動を振り返り、その内容を詳細に説明してくださいました。研究テーマをより明確に定義するために、先行研究プロジェクトを実施・完了させながら、3回の調整と内容の追加を繰り返したようで、その計画性と実行力はとても見習うべき内容でした。

また、これからフィッシングシミュレーションゲームに関するアンケートも回収されるということで、それについてもご共有いただきました。研究計画と同様に、よく作り込まれたアンケートになっていて、厳さんの研究活動にダイレクトに結びつくものとなっています。

以下のURLから回答できるようになっていますので、ご興味のある方はぜひご協力いただけますと幸いです。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiUl3-8kZiZlJ3o-OVU_Ki35Sqo1XH61MRGWR01u1925NwyA/viewform

今後の予定に関しても、綿密に計画されていて着実に研究を進められることが見えたため、厳さんの春休み明けの活動報告がとても楽しみです。

ーーーーーーーーーー

■【斉さん】研究進捗・春季活動計画

斉さんは、前回からブラッシュアップしたご自身の研究計画についてご共有いただきました。

斉さんの新たな研究テーマでは、テキストベースのアドベンチャーゲームにおいて、サウンド要素が学習者のモチベーションや成果にどのような影響を与えるかということに着目しています。

特に、英語学習における活用を考えられているようで、その全体像を共有していただきました。本内容の独自性や先行研究について、ゼミではディスカッションを行いました。

斉さんの研究テーマが活動を通じてより洗練されていく様子を見ているので、またこの春の間で発展していくことが期待でき進捗が楽しみです。

ーーーーーーーーーー

■【大空】研究進捗・春季活動計画

大空は、主に今後の活動計画について共有を行いました。来年度で修士期間を終えるため、これからは開発のサイクルをゆるめ、執筆へ重きを置こうと考えています。

実際に頭ではつながっている内容でも、先行研究を引用しながら、データを参照しながら書いてみると、なかなかうまくいかないことを直近は実感しています。

それがよりスムーズになるように、できるだけ執筆のサイクルを何度も回しつつ、良いアウトプットを提示できるようにこれから努めようと考えています。

具体的に、この春で行うことも共有したので、春休み明けに成果をご共有できればと思います。

以上が、1月16日のゼミ活動報告です。

【11月7日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-11-14 投稿者: osora

皆さん、こんにちは! 修士2年の大空です。

11月7日のゼミ活動では、大空とAmandaさんの発表が行われましたので、ご報告です。

■【大空】KJ法について

大空は、データ分析手法の一つである、KJ法について発表を行いました。KJ法とは、川喜田二郎が、文化人類学の分野で考案した質的データ分析手法で、現在は多様な分野で応用されています。

具体的には、名刺サイズのカードにデータを転記し、それらをグループ化・図解することで、情報をコンパクトかつ視覚的に整理する手法です。混沌とした質的データも、KJ法を用いることで簡潔にまとめやすくなります。

また、ユニークな特徴として、データの分類・図解・文章化の過程で研究者の主観を活用することで、新たな発想や仮説が生まれやすくなります。ただし、その研究利用に゙関しては、エスノグラフィー等とは異なり、利用シーンが発展していない・科学的な手法としての検討が十分ではないため、注意が必要です。

自身の研究においても、このKJ法を部分的に採用しようと思い、KJ法の手順〜上記の注意点まで、マニュアル形式で発表しました。実際に、再来週に研究室内でワークショップを行う予定なので、まずは実践してみて、自分自身、KJ法に対する理解をより深めようと思います。

■【Amandaさん】インクルーシブ・ゲーミングについて

Amandaさんは、インクルーシブ・ゲーミングについて発表されました。

インクルーシブ・ゲーミングとは、インクルーシビティ(バックグラウンドや能力、アイデンティティに関係なく、すべてのプレイヤーがアクセスしやすく、公平で、歓迎されること)を兼ね備えたゲーム体験を指します。

発表では、ゲームにおけるアクセシビリティ、表現と多様性の観点から、複数の事例をご紹介いただきました。単なるゲームプレイのしやすさだけでなく、障がいやマイノリティの方を包括したアプローチが多数見受けられました。

また、誰がインクルーシブな体験をデザインすべきか?というテーマも提示され、本分野におけるステークホルダーの多様さと複雑性が感じられました。最後には、それぞれ身近な例をもとに、このテーマについてディスカッションし、知識をより広げることができました。

Amandaさんの研究は、本分野の解決にも寄与するものであるため、研究室の中でも継続的に議論を深めていきたいテーマとなりました。

以上が、11月7日のゼミ活動報告です。

それでは!

夏休みの活動報告2【海外での研究活動】大空 理人

投稿日時: 2024-10-03 投稿者: osora

藤本研究室M2の大空です。

今回の記事では、夏休みの活動報告の第二弾として、国際学会に付随して訪れた、アメリカ・カナダの研究所等の様子について、ご共有します。海外の研究事情にご興味のある方は、ぜひご覧ください。

人工知能・データサイエンス研究所(Institute for Artificial Intelligence and Data Science)

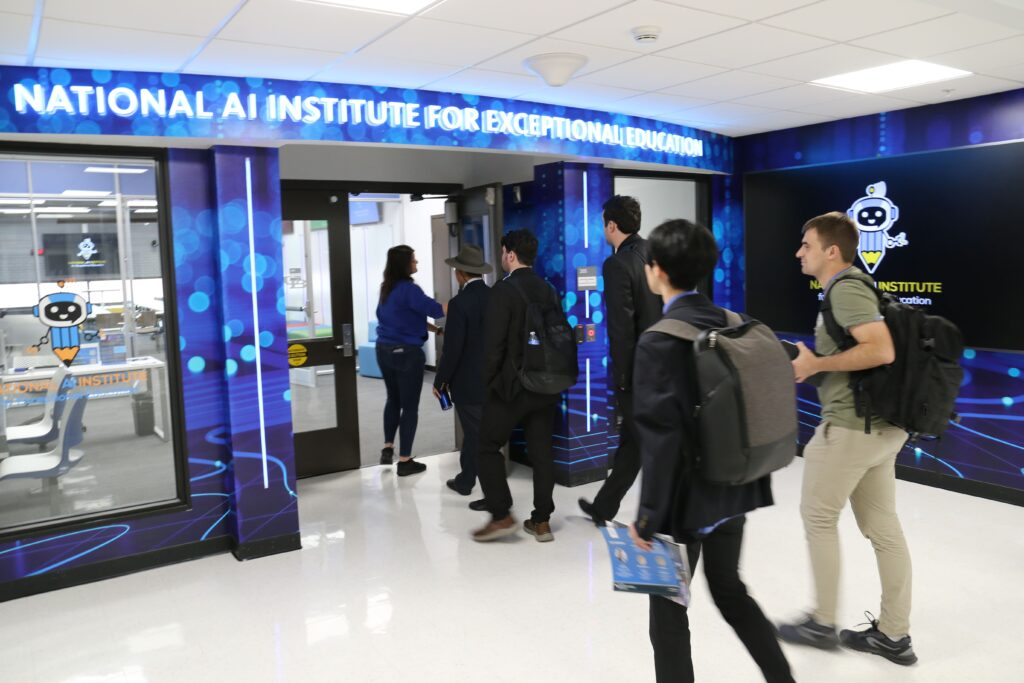

まず紹介するのは、人工知能・データサイエンス研究所です。こちらは、アメリカのニューヨーク州立大学バッファロー校にある研究所です。

元々、ゲーム学習だけでなく、AIにも興味があったので、海外の研究事情を肌で感じたく、見学ツアーに参加したのですが、アメリカでも最先端の研究所ということで、施設がかなり充実していました。施設は新しく、日々の研究空間と連続する構造で、外部の方を招いた実験も行いやすい設計となっていたのが印象的です。

また、研究所の中でも、私が特に興味を惹かれたのが、National AI Institute for Exceptional Educationという教育研究所です。ここでは、音声言語処理課題を持つ児童の教育サポートとして、AIテクノロジーを駆使した解決策を試みており、多数のアメリカ国内の大学と連携して研究を進めているようでした。

実際に、研究所内には、子ども達を招いて行動を観察できる空間が広がっており、本分野とゲーム学習の組み合わせについても、研究者の方々と話し合うことができ、貴重な時間を過ごせました。

遊び博物館(Strong National Museum of Play)

続いて、「Strong National Museum of Play」という遊びをテーマとした国立博物館のご紹介です。

遊びをテーマとした博物館と聞いても、なかなかイメージしづらいと思うのですが、科学館、キッザニア、ゲームセンター等が融合したような空間でした。

博物館内には、多数の遊び場やゲームが立ち並んでおり、一日あっても飽きないと思えるほど、充実していました。

また、当博物館では、ゲーム保存にも積極的で、ゲーム本体はもちろん、関連資料まで多数の実物が保管されています。ツアーに参加し、特別にその保管室を覗かせていただきましたが、日本のコンテンツも非常に多く、改めて日本が生み出したエンターテインメントの強みを実感しました。

遊びと学びの融合に関する研究を行っている身として、普段自分が考えている理想を具現化したような場でした。ぜひ同分野で研究されている方は、一度訪れることを強くおすすめします。

教育研究所(Ontario Institute for Studies in Education)

学会はアメリカのニューヨークで開催されたのですが、カナダのトロントが近いこともあり、こちらの教育研究所にも訪れました。

通称OISE(オイジー)と呼ばれる研究所は、トロント大学の教育系大学院です。本大学院には、Adult Education & Community Development Programという成人教育を対象としたコースが存在します。

私は大人に向けたゲーム学習をメインに研究しており、企業・大学で活動しているので、成人教育の学び場を見てみたいと思い、実際に施設内を見学させていただきました。

トロント大学には、多様なバックグラウンドを持った学生が多く、それらの背景を活かしたユニークな研究が多いということで、研究自体を目にすることはできなかったものの、情報をキャッチアップし、今後はよりグローバルな目線で研究することを決めました。

メディア論の聖地(Marshall McLuhan Tour)

最後に、教育研究所と同じく、トロント大学にあるメディア論の祖といわれる、マーシャル・マクルーハンの縁の地を訪れました。

マーシャル・マクルーハンの有名な言葉の一つに「メディアはメッセージである」があります。私は、この言葉をきっかけに、ゲーム学習で用いるゲームもメディアであると認識しました。

ゲームならではのメディア特性を活かした情報伝達、他のメディアではできないコミュニケーションを目指し、現在は研究・開発を続けているので、改めて自分の原点に立ち返るきっかけを得られました。

ゲームで学びことを一つの代表的なメディアにできるように、今後も尽力したいと思います。

以上、活動報告の第二弾となります。

今後は普段のゼミ活動に関する記事をUPしていきますので、ぜひそちらもご覧ください。

夏休みの活動報告1【国際学会での発表】大空 理人

投稿日時: 2024-10-03 投稿者: osora

藤本研究室M2の大空です。

今回の記事では、夏休みの活動報告の第一弾として、自身が8月に渡航し発表を行った、国際学会の様子について、ご共有します。ゲーム研究の国際学会にご興味のある方は、ぜひご覧ください。

学会発表(Replaying Japan)

今回参加した学会は「Replaying Japan 2024」です。本学会では、世界中から研究者やクリエイターが集まり、日本のゲーム研究を中心に革新的な技術や方向性に関する発表が行われました。

今年は、8/19(月)〜8/21(水)の3日間、アメリカのニューヨークで行われ、過去最大規模での開催だったようです。初めての一人での海外渡航&国際学会でしたが、当日はたくさんの海外の研究者と交流でき、とても有意義な時間を過ごすことができました。

学会発表では、「ゲーム学習」という観点から、研究倫理教育に資するゲーム学習プログラムについて発表を行いました。

発表内容に関して、本学習プログラムで用いるゲームは、アナログゲーム形式なのですが、そこに新鮮味を感じて興味を持ってくださる人が多かったです。「頭に衝撃が走った」、「もっと世界に向けて発信した方がいい」など、かなりポジティブなコメントをいただけて、研究へのモチベーションが上がりました。

研究倫理というテーマは、世界共通ということもあり、各国の状況について知ることができたのも良かったです。やはり、どの国でも少々退屈、面倒くさいというイメージは変わらない一方で、研究倫理上の問題の捉え方は国の違いもあるのではないかと思いました。

また、ゲーム内容だけでなく、デザイン面についても「海外の人々が親しみやすいように多大な努力を払ったことがわかる」「とても美しくて興味が惹かれる」という声がいただけたのも嬉しかったポイントです。自分が意図していたことが、良い反応として返ってきたことは、自信になりました。

発表枠は2時間ということもあり、当初は無事終えられるかすら不安でしたが、実際に発表を行ってみると、海外の研究者の方々から沢山の好評をいただき、心から楽しかったといえる発表になりました。

その他の発表では、ゲーム文化、人工知能、ビジネス、教育といった幅広いトピックが並び、エンターテインメントの新たな可能性について考えるきっかけとなりました。これまでは、ゲーム学習を中心にゲームや遊びについて考えていましたが、今後はより俯瞰的に捉えていこうと考えています。

学会発表後は、これらの発表を行った研究者とパーティーで連絡先を交換し、彼/彼女らとは、今でもメールのやり取りを続けています。お互いの研究テーマについて、自国の研究事情や流行を共有し合える関係性を築くことができたのが、今回最も参加して良かったことでした。

以上、活動報告の第一弾となります。

次回の記事では、学会終了後を含む、3週間のアメリカ・カナダの滞在中に訪れた「AI研究所」「遊び博物館」「教育大学院」「メディア研究の縁の地」について紹介します。こちらも多くの学びがあったので、ご関心のある方は、ぜひご覧ください。

【6月27日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-07-04 投稿者: osora

こんにちは、修士2年の大空です。

今週のゼミ活動について、報告いたします。今回は、莫さんによる文献研究、ジョナさんによる研究関連論文紹介、犬田さんによるプレイセッションの3本立てでした。

どの発表からも皆さんの研究進捗が伺える素敵な内容だったので、以下でそれぞれについて紹介したいと思います。

莫さん

莫さんは、チームの共有情報と未共有情報のバイアスにおけるInformation Sampling Modelの文献研究を行われました。

文献のテーマは「Information Sampling and Adaptive Cognition」のChapter 13「Information Sampling in Group Decision Making:Sampling Biases and Their Consequences」というものです。

専門的な内容ではありましたが、金魚すくいにおけるチーム戦を例に、分かりやすく解説していただき、当分野について、研究室メンバーの理解も深まったと思います。こうした分野の話はなかなか触れる機会がないため、個人的に学びの多い内容でした。

この文献から、莫さんは、自身の研究テーマである未共有情報を実体化とする手段としてのMMG(マーダーミステリーゲーム)について考察され、着実に研究が進んでいる様子が伺えました。ゲームデザイン時における厳密な設計のアイデアとして上手く使えそうです。

また、共有情報と未共有情報の配分については、ゲームデザインの観点から、研究室メンバーでディスカッションも広がり、今後の莫さんの研究にも寄与する内容が話し合われたので、今後の進捗も楽しみです。

ジョナさん

ジョナさんは、CLIL(Content and Language Integrated Learning)という概念に着目し、関連論文発表を行われました。

関連論文のテーマは「Content and language integrated learning through an online game in primary school: A case study」というものです。

CLILとは、教科科目やテーマの内容(content)の学習と外国語(language)の学習を組み合わせた学習(指導)の総称を指します。これは、ジョナさんの研究をより一層充実させる理論的枠組であるような印象を抱きました。

また、このCLILとGBL(ゲーム学習)の関係について、ジョナさんは考察されていました。具体的には、GBLは外国語学習に効果的で学生のエンゲージメントと動機づけを高めることができ、CLILも同様に、言語使用に目的と意味不安を軽減し興味と動機づけを高めるとされているため、共通の部分があることがわかりました。

その上で、では学習環境をどう設計すればいいのかという観点で、言語学習ゲームのインストラクショナルデザインが他分野とどう違うのかについてディスカッションが深まりました。ジョナさんは理論と実践の両方を行われているので、それらが上手く紐づいていくことが楽しみです。

犬田さん

犬田さんは、修士研究で開発中のゲーム「Free Will 自由意志と道徳的責任」を実践されました。

これは、実験哲学におけるゲーミフィケーションを活用したWEB調査で、ゲームを楽しんでいるうちに自然と社会課題解決に寄与するクラウドソーシング型のゲームです。

プレイセッションでは、内容は同一である、従来のWEB調査とゲームによる調査の比較を行いました。研究室メンバーを2つのグループにわけ、従来のWEB調査→ゲームによる調査を行う群と、その逆の群で行い、お互いの感想をシェアしました。

率直に、体験としてゲームの方がより豊かで、没入感あるものだったということが共通の感想として見出されました。また、これまでの発表で行われたゲームデザインやUIの内容が盛り込まれていたことも良かった点で、個人的に犬田さんのこれまでの研究活動が詰まった内容だったと思います。

これから犬田さんは修士の中間報告会がありますが、十分魅力的に感じる研究だと思うので、ぜひ頑張っていただきたいです。また、今後、外部の発表において、このゲームを触れられる機会があるので、関心のある方はぜひ引き続き情報をチェックしていただければと思います。

今週のゼミ報告は以上となります。それでは!

大空

【5月23日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2024-05-30 投稿者: osora

こんにちは、M2の大空です。

今週はゲストセッションとして、福島真人先生にお越しいただき、「ハイリスク環境での学習」というテーマで、ディスカッションを行いました。

福島先生には、とても刺激的な発表を行っていただき、新たなアプローチで自分たちの研究分野および研究テーマを考えるきっかけになりました。

本記事では、その内容を少しご紹介できればと思います。

福島先生:ハイリスク環境での学習

福島先生の発表では、切り口の一つとして「正統的周辺参加」を提示していただきました。

正統的周辺参加とは、社会的な実践共同体への参加の度合いを増すことが学習であると捉える考え方のことを指します。

この考え方には、課題として、現場(特にハイリスク環境)では、学習に必要な「ゆとり」「タイムリーな教授」「失敗への寛容」がないため、人は学べないのではないか?という指摘があります(ベッカーの難問)。

しかし、「正統的周辺参加」における、その周辺には、実験的施行が可能になるような領域があるのではないかという議論も同様にあります。

福島先生は、これを\”学習の実験的領域\”と呼んでいます(著書『学習の生態学』でもご紹介しています)。

より具体的に、この学習の実験的領域を成り立たせるためには、3つの制約を取り除く必要があるとされています。

①時間的制約

現実では実験的試行を十分に行う時間がない

②経済的制約

試行そのものやそれによる失敗にはコストがかかる

③法的制約ー免責構造

責任を免除して失敗を学習資源として活用できない

これらの点をクリアする手法として、リスクの高い多くの組織が導入しているのはシミュレーションによる教育です。

擬似的な空間で学ぶことは、現実ではできないような失敗も許容されることが大きなメリットで、これはゲームにもつながる話題だと感じました。

もちろん、シミュレーションやゲームでの学びと現場で活動にギャップはあります。とはいえ、これらの学びが意味ないわけではないと思います。

この感覚を言葉にして体系的にまとめたいなと感じたため、次回の発表では、本ゼミでの福島先生のお話を踏まえ、自身が考えたことをゲーム学習と結びつけつつ、アウトプットしたいと思います!

改めて今回、福島先生には、大変貴重なお時間をいただき、素敵な発表および対話を行っていただきました。私自身、本分野でのモチベーションがさらに高まるきっかけとなりました。

こうした機会をいただけていることに感謝しつつ、積極的に経験を活用していこうと思います。

今週のゼミ報告は以上となります。では、また来週!

P.S.

ゼミ終了後に、みんなでご飯を食べに行きました!

【12月14日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2023-12-20 投稿者: osora

皆さんこんにちは、M2の大空です。

12月になって、本格的に寒くなってきましたね。特に朝は冷え込むので、布団から起き上がるのも一苦労です。皆さんは布団から出たくない時の解決法はありますか?

私はなかなか起き上がれないタイプなのですが、実は一発で布団から出る方法を隠し持っています。それが「Another Day of Sun」という曲をかけることです。これをかけると条件反射的に起き上がれます。皆さんの布団から出るための解決の一助になれば幸いです笑

さて、12月14日に行われたゼミ活動の報告をいたします。

発表内容は大空の研究関連論文紹介、濱田さんの文献研究、坂井先生のプレイセッションです。

【大空】研究関連論文紹介

大空は「研究者を目指さない学生に研究倫理は必要か」をテーマに、研究関連論文の紹介を行いました。

テーマの背景としては、自身の開発したゲーム/ワークショップのターゲットに「研究倫理を受講する学生」が含まれており、その中には当然研究者にならない方もいるということで、そうした学生に対してどういう意味付けができるのかということを探索するために設定しました。

関連論文から、大学生が結果を捏造する行為は悪いと認識していてもそれがなぜ悪いのかを理解していない可能性があると考えられること、社会人のコンプライアンス研修においても判断と行動は異なると言われていることが分かりました。

これらを踏まえ、今後、自身の研究倫理ゲーム/ワークショップの方向性として、市民や社会人としての基盤をつくるという視点を入れることにも取り組めればと考えました。一旦、それをゲームやファシリテーションに落とし込むことも行いつつ、さらなるバージョンアップデート進めていく予定です!

【濱田さん】文献研究

濱田さんは、文献『ルールズ・オブ・プレイ』を用いて、Minecraftをどのように定義するべきか(そもそも定義する必要はあるのか)について発表されました。

Minecraftは、一般的にゲームとして見られますが、ゲームの定義に沿うと、はたしてゲームと表現して良いのか?という疑問が生まれます。

ゲームの定義は、研究者によって様々な捉え方があります。濱田さんの発表では、それらの定義を紹介しつつ、どれに合いそうなのか/そもそも定義する必要はあるのかという観点から、研究室のメンバー含めてディスカッションを行いました。

Minecraftをどのように使うか、Minecraftの持つゲームとしての余白部分をどう捉えるかによって、その見方が異なるということが分かりました。また、文献『ハーフリアル』、ゲーム『Second Life』の時に起きた議論も参考になりそうとの声もありました。

いくらでも考えられるテーマですが、今後、濱田さんがどのようなポイントに着地してMinecraftを紹介していくか非常に興味深いです!

【坂井先生】プレイセッション

プレイセッションでは、坂井先生が開発に携わられたボードゲーム「Riskn * Taken(りすくんていくん)」をプレイしました。

“金融や投資を楽しく学ぶ”がテーマのボードゲームで、実際にプレイ中はとても盛り上がり、同時に個人のお金の捉え方や動かし方が見えて学びにもなりました。

こうした普段は学びづらいような内容をテーマにしたゲームは、学習の入り口にぴったりだなと改めて実感したとともに、ゲームをきっかけにその分野への興味の幅が広がっていけば良いなと思いました。

ゲームでは、私は犬田さんとチームを組んで、濱田さんとジョナさんを相手にプレイしたのですが、過激なお金の使い方をして無事負けてしまいました笑

ただ、このような失敗経験も現実ではできないことなので、貴重な学びになりました。またゼミの空いた時間等でプレイしたいです!

以上が12月14日のゼミ活動報告です。

それでは!