-

Ludix Lab @ UTokyo

Ludix Lab @ UTokyo

-

東京大学 大学院情報学環 藤本研究室

-

-

-

-

日本語 ENGLISH

カテゴリー: Lab news

グリーン共創EXPO2026 〜共創を競争しよう!に藤本教授が登壇しました

投稿日時: 2026-02-20 投稿者: shokotange

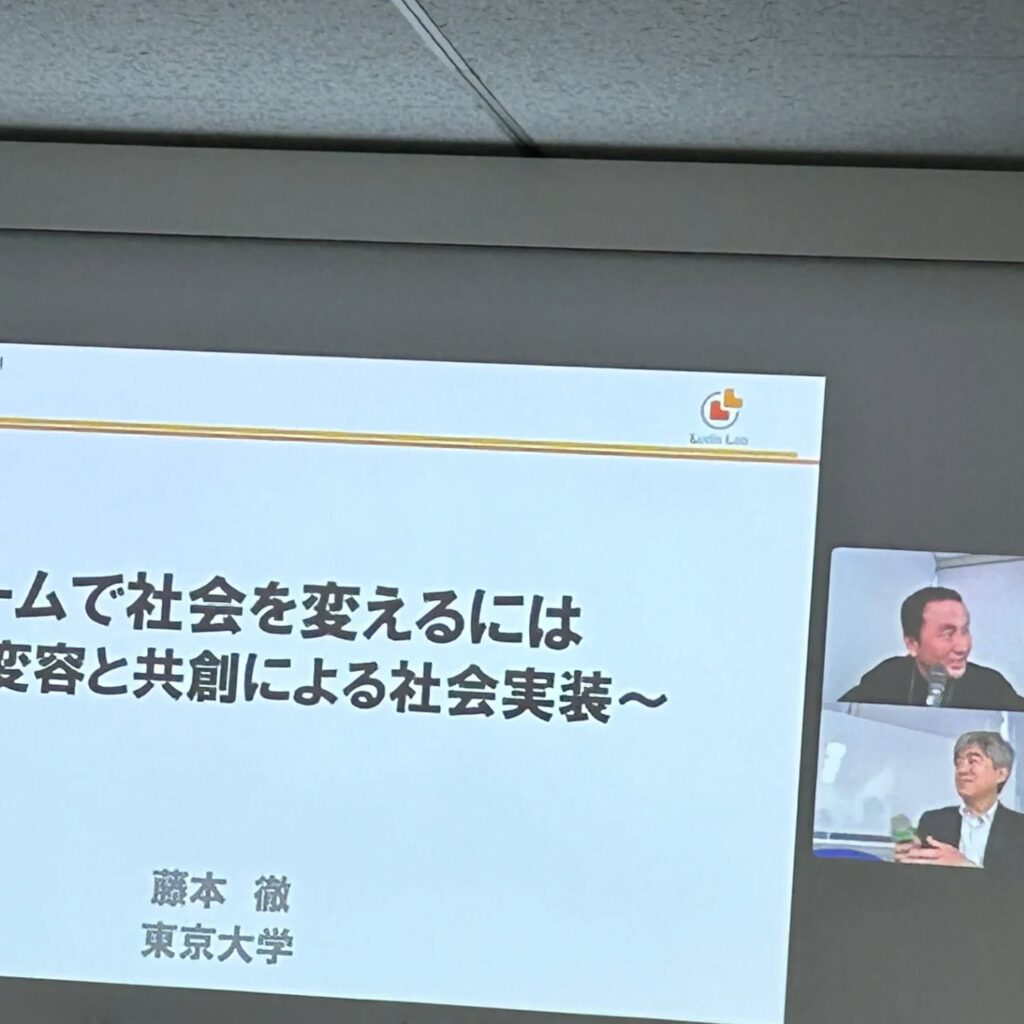

先日開催された 『グリーン共創EXPO2026 〜共創を競争しよう!』(2026年2月13〜14日) において、 藤本徹教授が「ゲームで社会を変えるには — 行動変容と共創による社会実装」をテーマに登壇しました。

藤本教授は、ゲームを通じた学びが人々の思考や行動にどのような影響を与え得るか、教育や社会課題の現場での可能性について語りました。

同EXPOでは 「京都SDGsゲームショウ」 も開催されました。

2050年の未来をテーマに、50以上のゲームが展示・体験できる場として、発電方法や社会への影響を体感するゲーム、いじめ予防や漢字に親しむカードゲームなど、多様なテーマの作品が用意され、幅広い年代の来場者が参加しました。

イベントの詳細はこちら

LudixLab夏季集中講座2020:デジタルゲーム研究の領域探索

投稿日時: 2026-02-19 投稿者: shokotange

※こちらは、2020年にオンライン開催された夏季集中講座の動画です。

LudixLab夏季集中講座:デジタルゲーム研究の領域探索(第1回:eスポーツ)松井悠氏(開催日時:2020年9月17日)

LudixLab夏季集中講座:デジタルゲーム研究の領域探索(第2回:LARP)徳岡正肇氏(開催日時:2020年9月18日)

LudixLab夏季集中講座:デジタルゲーム研究の領域探索(第3回:ゲーム開発人材育成) 馬場保仁氏(開催日時:2020年9月23日)

「エデュテイメント祭り! 」開催 のご案内

投稿日時: 2026-02-06 投稿者: shokotange

前回の『エデュテイメント祭り!』の反響を受け、今年も教育関係の方々を対象としたセミナーを開催いたします。エデュテイメントプロデューサーの正頭英和氏によるセッションのほか、『桃太郎電鉄教育版』の最新機能紹介と実践報告、特別講演、企業各社によるエデュテイメント関連製品やサービスの展示などを予定しています。

すでに活用されている方もこれから導入をご検討される方も、教育関係者の皆さまはぜひお申し込みください。

開催概要

■ 日程: 2026年3月20日(金) 13時00分~17時00分

■ 会場: 東京大学 情報学環・福武ホール 地下2階 福武ラーニングシアター(東京都文京区本郷7-3-1)

https://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access/

■ 参加費: 無料 ※会場までの交通費等は自己負担となります。応募者多数の場合は抽選となります。

■ トークセッション登壇者:

・ 正頭 英和 (小学校教諭、『桃太郎電鉄 教育版』エデュテイメントプロデューサー)

・ 武藤 久慶 (文部科学省 教育課程課長)

・ 岡村 憲明 ( コナミデジタルエンタテイメント シニアプロデューサー)

・ 藤本 徹(東京大学大学院情報学環 教授)

(※登壇者情報は随時公開いたします。)

セミナー詳細・お申し込みは以下のページからお願いいたします。プログラムなどは追って近日中に公開予定です。

https://forms.gle/zJgKhibovAGZ5UMB6

前回の様子はこちらからご確認ください。

【2026年1月8日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2026-01-12 投稿者: fhasuike

こんにちは。M1の蓮池です。

皆さま、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回のゼミの冒頭では、修士課程2年生の3名が無事に修士論文を期限内に提出できたという嬉しいニュースが共有されました。皆さん、本当にお疲れ様でした!

さて、本日のゼミでは、修士論文審査を控えた友利さんと莫さんによる練習発表と、特任研究員の木村先生によるフォーラムの発表報告が行われました。

友利さんの発表

友利さんは、「ゲームを介した交流による児童養護施設の中高生の大学生のイメージの変容に関する研究」というテーマで修士論文の進捗を報告しました。

日本の児童養護施設で暮らす子どもたちの大学進学率は約20.9%と、全国平均(57.0%)に比べて大きく乖離しています。友利さんは、この背景に「大学進学への意欲の欠如」や、身近にロールモデルがいないといった課題があることを指摘しました。

そこで本研究では、子どもたちの共通の遊びである「ゲーム」を媒介にした大学生との交流を設計・実践し、それが大学生に対するイメージや進学意欲にどのような影響を与えるかを調査しています。

発表後の質疑では、本研究で定義した「Game-mediated Activity」という用語の独自性や、限られた発表時間の中でいかに背景と成果のバランスを取るかといった、審査本番に向けた具体的なアドバイスが飛び交いました。

莫さんの発表

続いて、莫さんより、マーダーミステリーゲーム(MMG)をチーム基盤型学習に取り入れた心理教育の可能性について、修士論文の発表練習が行われました。

従来の心理教育は講義形式が中心で、「知っていること」と「行動できること」の間にギャップがあるという課題がありました。莫さんは、MMGの特徴である「役割に基づく視点」や「情報の非対称性」を活用することで、このギャップを埋められるのではないかと考えました。

実際にワークショップを行った結果、MMGは宣言的な知識(用語など)の習得よりも、状況に応じた判断や意思決定といった「シナリオベースの学習」において有意な改善が見られたことが報告されました。また、自分だけが持っている情報を共有するメカニズムが、チーム内の能動的なコミュニケーションを促進することも明らかになりました。

質疑では、専門用語(宣言的知識など)の分かりやすい説明や、実際のワークショップの様子が伝わる視覚資料の追加など、より説得力を高めるためのフィードバックがありました。

木村先生の発表

最後に、特任研究員の木村先生から、富山で開催された「ゲームの遊びと学びの未来フォーラム in 富山」での発表内容について報告がありました。

木村先生は、eスポーツがプレイヤーに与える心理的・認知的影響について、複数の先行研究と自身の知見を交えて紹介しました。 研究によると、熟達したプレイヤーはゲームプレイによって生じた「活力感」を、初心者よりも長く持続させることができるそうです。

また、プロのeスポーツ選手は、非プレイヤーと比較して、空間性のワーキングメモリや注意制御能力が優れているという興味深い結果も示されました。

フォーラムでの議論を踏まえ、集団で行う遊びとしてのeスポーツの盛り上がりを活かすためには、ジャンルを限定せず広義に活動を捉えることや、事前の活動計画、会場運営の人的資源の重要性が改めて強調されました。

2026年最初のゼミは、修士論文の集大成に向けた熱のこもった議論と、最新のゲーム研究に関する知見の共有で、非常に充実した時間となりました。審査を控えたM2の皆さんは、今回のフィードバックを活かして、本番までラストスパートですね!

本年もどうぞよろしくお願いいたします!

「ゲームの遊びと学びの未来フォーラム in富山」開催報告

投稿日時: 2025-12-25 投稿者: shokotange

2025年12月20日、富山県民会館にて、当研究室主催による「ゲームの遊びと学びの未来フォーラム in 富山」を開催しました。

本フォーラムは、ゲームを単なる娯楽としてではなく、人の学びや成長、協働を促す体験として捉え、その可能性を多様な立場の参加者とともに探究することを目的として企画されたものです。

当日は、大学教員、地方自治体で活躍する企業の方、教育関係者、メディア関係者など、20名を超える参加者が集まり、分野や立場を越えた活発な対話と交流が行われました。

前半では、ゲーム学習企画セッションとして、3D対戦型ゲーム『カニノケンカ』を用いた体験型プログラムが実施されました。

参加者はチームに分かれ、限られた時間の中でルールを理解し、戦略を立てながらゲームに挑戦しました。本セッションでは、プロの方による実況が行われ、試合の展開やプレイヤーの判断、チーム間の駆け引きがリアルタイムで言語化されました。実況によって会場全体に一体感と臨場感が生まれ、ゲームプレイ中の意思決定や協働のプロセスが、学びとして共有される体験となりました。

続いて、当研究室の特任研究員による研究発表セッションが行われました。木村知宏特任研究員は「eスポーツにおける挑戦と覚醒経験の可能性」、坂井裕紀特任研究員は「ゲームによる喪失体験がウェルビーイングに及ぼす影響」として発表を行い、ゲーム体験がもたらす心理的・社会的影響について、研究的視点から示唆が提示されました。

最後にフォーラムの締めくくりとして、メインセッション

「富山から世界へ ~ゲームで学ぶ・ゲームから学ぶ~」を実施しました。

杉木貴文 氏(株式会社Engames 代表取締役社長)、福井信英 氏(株式会社プロジェクトデザイン 代表取締役)、庄山雄二 氏(カミイチeスポーツクラブ 代表/上市町eスポーツ大会実行委員会 代表)が登壇し、それぞれの取り組みについて発表が行われた後、参加者との対話を通じて、ゲームを活用した学びや交流が地域・教育・企業・世界へと広がっていく可能性について議論を行いました。

本フォーラムを通じて、ゲームを通した体験が、学びや対話、協働を生み出す有効な手段となり得ることが改めて確認されました。

今後も当研究室では、地域と連携しながら、遊びと学びの未来を探究していきます。

メディア掲載について

本フォーラムの様子は、チューリップテレビをはじめ、TBS NEWSで報道され、さらに Yahoo!ニュース、富山新聞 など複数のメディアで紹介されました。

ゲームを教育や学びの文脈で活用する取り組みとして、地域内外から注目を集めました。

各社報道の記事は下記をご参照ください。

【2025年12月18日】ゼミ活動のご報告——修論チェック大会

投稿日時: 2025-12-18 投稿者: leafyyan

こんにちは。M1 の Leafy です。

今年最後のゼミの記録を担当することになり、うれしく思っています!

本日のゼミでは、修士論文チェック大会を行いました。修論執筆者である大空さん、莫さん、友利さんの論文を対象に、ゼミ参加者全員がチェック担当としてコメントや質問を行う形式で進められました。

はじめに、約30分ほど、グループごとに分かれて振り返りと確認の時間を設けました。執筆者からの補足説明をきっかけに、チェック担当者がそれぞれコメントの意図を伝えたり、疑問点を共有したりしながら、落ち着いた雰囲気で議論が進みました!

進め方はグループごとに異なり、論文の構成に沿って冒頭から順に確認するグループもあれば、全体の論点や構造を整理することに重点を置くグループもあり、それぞれのスタイルが見られました。

その後、修論執筆者それぞれから、現時点での完成度について簡単な振り返りがあり、多くの方が「まだ途中段階ではあるが、方向性は見えてきている」という感覚を共有していました。

また、「特に参考になったチェック担当」を選ぶ場面も設けられましたが、コメントの内容もやり取りの雰囲気も終始やさしく、全体としてとても温かい時間でした💖。

そのため、なかなか一人に決めることができず、最終的にはじゃんけんで順番を決め、藤本先生から用意された小さなプレゼントを各自が選ぶ形となりました!

最後に、三名の修論執筆者から今後の進め方について簡単な共有があり、次稿に向けて意識している点や、いま特に難しいと感じている修正箇所、これから挑戦したいことなどが語られました。それぞれの執筆状況やペースの違いが自然に伝わってくる時間だったように思います✨。

ゼミ終了後は、近くのお店に移動し、年末らしいリラックスした雰囲気の中で懇親の時間を過ごしました!

今回のゼミは、年末らしい穏やかな雰囲気の中で行われ、たくさんのやり取りと笑顔が印象に残る時間でした。

新しい年には、それぞれの修論がまた一歩前に進んでいくのだと思います。

次に皆さんとお会いするのは新年になりますが、そのときのゼミも今から楽しみです。

【12月4日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2025-12-09 投稿者: fhasuike

こんにちは。M1の蓮池です。

12月に入り、キャンパスの銀杏もすっかり散って冬の寒さが本格化してきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は、12月4日に行われた藤本研究室のゼミ活動についてご報告します。

今回のゼミは、文献講読と、企業の方をお招きしての実践的なワークショップという、理論と実践を行き来する充実した2部構成で行われました。

・文献レビューと研究計画の発表(担当:蓮池)

・株式会社コナミデジタルエンタテインメント様による「PROJECT ZIRCON」ワークショップ

それぞれの内容について、当日の熱い議論の様子を交えて詳しく紹介します。

1. 文献レビュー:ゲームの動機づけをどう測るか?

前半パートでは、私(蓮池)が文献レビューの発表を行いました。

現在、私は「ボードゲームを用いた非認知能力(特にリーダーシップスキルなど)の測定」に関心を持って研究を進めています。研究の基礎固めとして、今回は「ゲームの動機づけ」や「心理尺度」に関する以下の2つの主要な論文を取り上げました。

・Ryan et al. (2006): 自己決定理論(SDT)に基づき、ゲームプレイ中の心理的欲求(自律性・有能感・関係性)の充足を測定する尺度「PENS (Player Experience of Need Satisfaction)」についての研究。

・Lafrenière et al. (2012): プレイヤーがなぜゲームをするのか、その動機の質を「内発的動機づけ」から「外的調整(やらされている感)」まで6段階で測定する尺度「GAMS (Gaming Motivation Scale)」についての研究。

【研究計画における悩みと議論】

発表の中では、これらの心理尺度や、社会的情動スキルを測る「BESSI(Behavioral, Emotional, and Social Skills Inventory)」などの既存尺度を、私の研究対象である「ボードゲーム」にどう適用するかについて議論しました。

特に悩ましい点として挙げたのが、「尺度の改変」問題です。

既存の尺度はビデオゲームや一般的な生活場面を想定して作られているため、ボードゲームのプレイ直後に「あなたは集団を率いることができましたか?(リーダーシップ)」と聞くのは、文脈として唐突で答えにくい場合があります。

この点について、参加者からは以下のようなフィードバックを頂きました。

・「質問項目を文脈に合わせて改変することは、回答しやすさを高める一方で、先行研究との『数値の比較可能性』が失われるリスクがある」

・「既存尺度をそのまま使うか、妥当性を再検証する覚悟で独自に調整するか、研究の目的に応じた判断が必要」

尺度構成における「妥当性」と「信頼性」のトレードオフについて、実践的かつ本質的なアドバイスを得ることができ、今後の実験デザインに向けた大きな指針となりました。

2. KONAMI「PROJECT ZIRCON」キャラクター制作ワークショップ

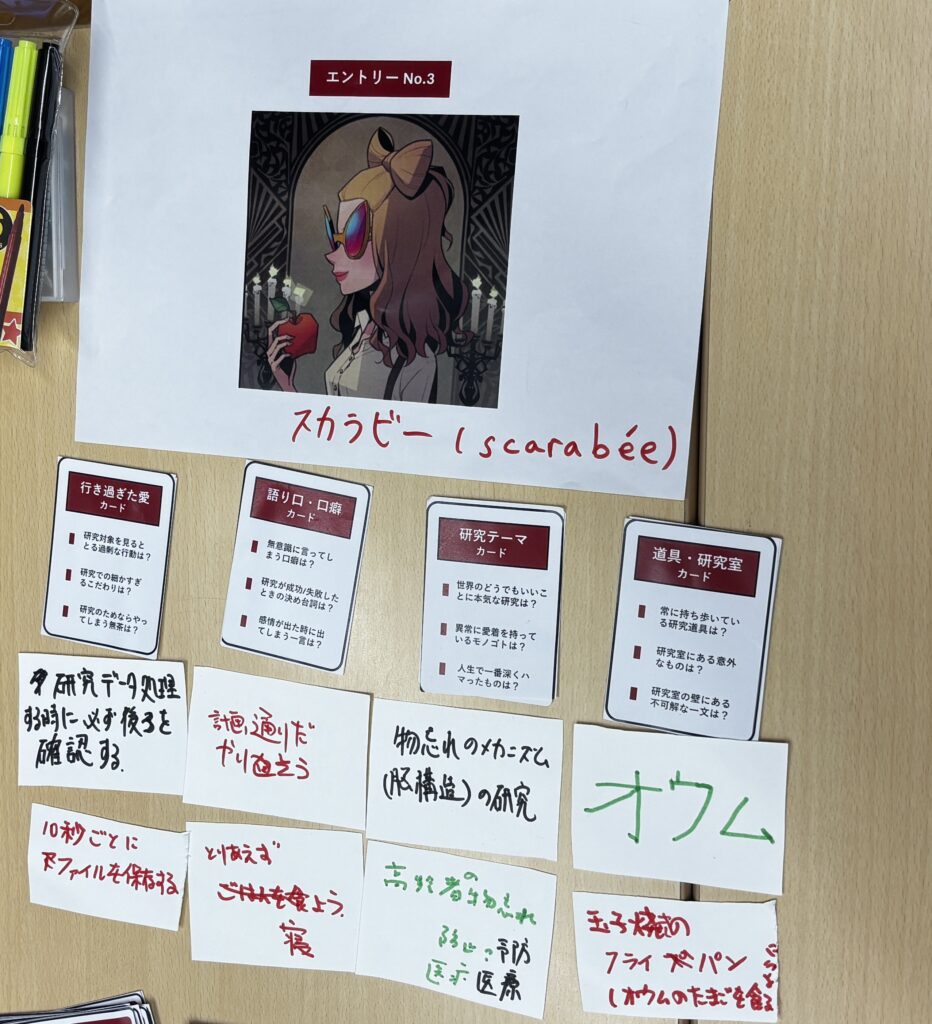

後半パートでは、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの社員の方々にお越しいただき、現在開発中の共創プロジェクト『PROJECT ZIRCON(プロジェクト・ジルコン)』の世界観を用いた、キャラクター作成ワークショップを実施していただきました。

このワークショップは、配られたカード(「情熱的な」「夜型」「失敗」などのキーワード)を組み合わせ、即興で架空の研究者キャラクターやその研究テーマを考えるというものです。

単にアイデアを出すだけでなく、他者の出したアイデアに「乗っかり情報(追加設定)」を加えて面白くしていく、という共創的なプロセスが特徴でした。

【爆誕したユニークなキャラクターたち】

参加者からは、短時間で非常に個性的なキャラクターたちが次々と生み出されました。

・「ドクター・フィッシュ」魚の研究をしているが、最終的には「人間を全員魚にしたい」という野望を持つマッドサイエンティスト。実験終了後には必ず魚を食べるという狂気の設定も。

・「スカラビー」リンゴを愛する「物忘れ」の研究者。自身も研究室でオウムを飼い、卵焼き用フライパンを愛用するなど、独特な世界観を持つキャラクター。

・「ニャンキー」徹底的な「夜型」生活を送りながら、夜行性生物である猫のデータを死ぬほど収集する記録魔の研究者。冷徹でありながら、実験中は妙に明るいというギャップ萌えキャラ。

【ワークショップに対するディスカッション】

体験後の振り返りでは、ワークショップの構造そのものに対する鋭いディスカッションが行われました。

今回のワークショップには「親プレイヤーに選ばれるとポイントが入る」「他人のアイデアに乗っかるとポイントが入る」という競争的な得点システムが組み込まれていました。これに対し、以下のような議論が交わされました。

・ポイントの功罪: 「ポイントがあることで、『自分が面白いと思うもの』よりも『親に選ばれそうな(勝ちやすい)もの』をあえて選んでしまう戦略性が生まれる」

・目的の整合性: 「ワークショップの目的が『自由な発想を楽しむこと』や『意外性のあるアイデアを出すこと』であれば、勝敗を決めるポイント制度はノイズになる可能性があり、むしろ純粋な投票形式の方が良いかもしれない」

企業の方からも「まさにそこが悩みどころで、ゲームっぽくして盛り上げるためにポイントを入れたが、ワークショップとしての目的とのバランスを再考したい」といったコメントを頂き、企業におけるコンテンツ制作のリアルな試行錯誤に触れる貴重な機会となりました。

今回のワークショップを通じて、普段の研究活動とは違う頭の使い方をして、リフレッシュしつつも「楽しさをどうデザインするか」という根源的な問いに向き合えたと思います。

株式会社コナミデジタルエンタテインメントの皆様、貴重な機会をいただきありがとうございました。

参考文献

・Ryan, R. M., Rigby, C. S., & Przybylski, A. K. (2006). The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. Motivation and Emotion, 30(4), 347-363.

・Lafrenière, M.-A. K., Verner-Filion, J., & Vallerand, R. J. (2012). Development and validation of the Gaming Motivation Scale (GAMS). Personality and Individual Differences, 53(7), 827-831.

桃鉄教育版で授業を開発!ワークショップ 開催報告

投稿日時: 2025-12-04 投稿者: shokotange

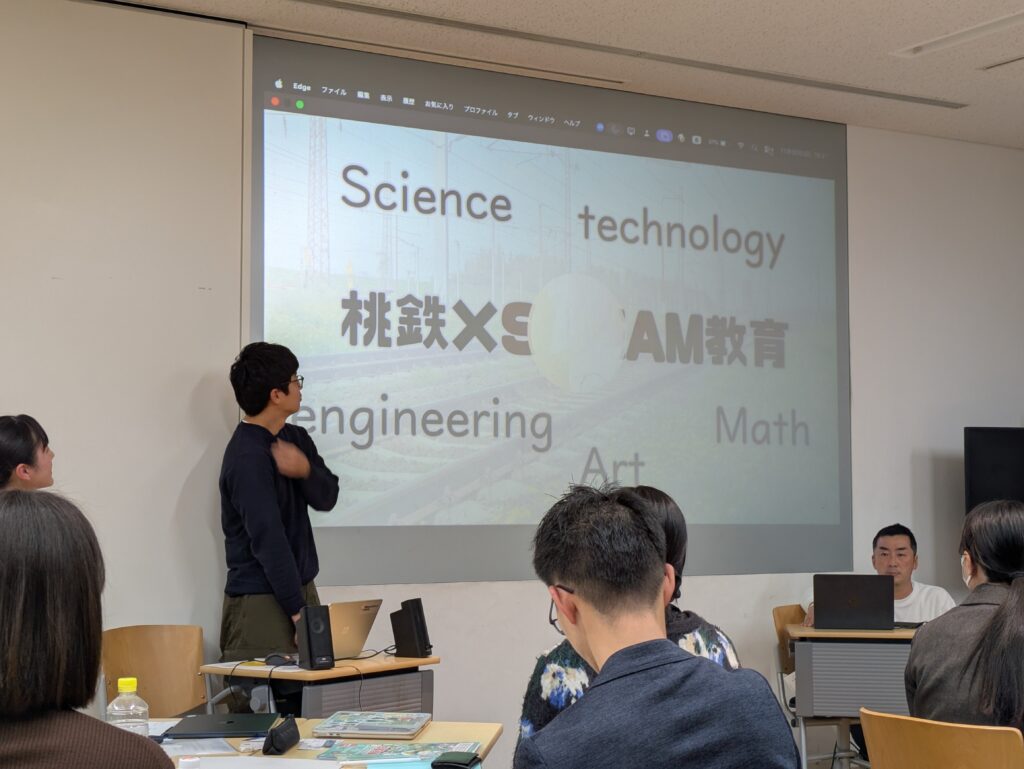

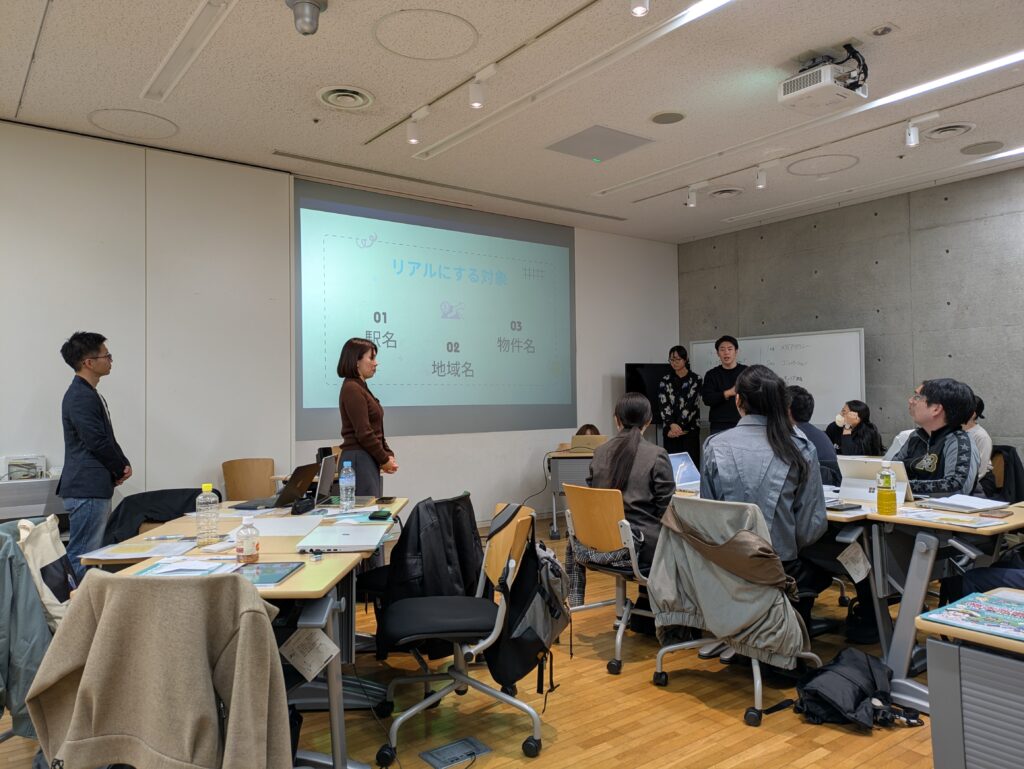

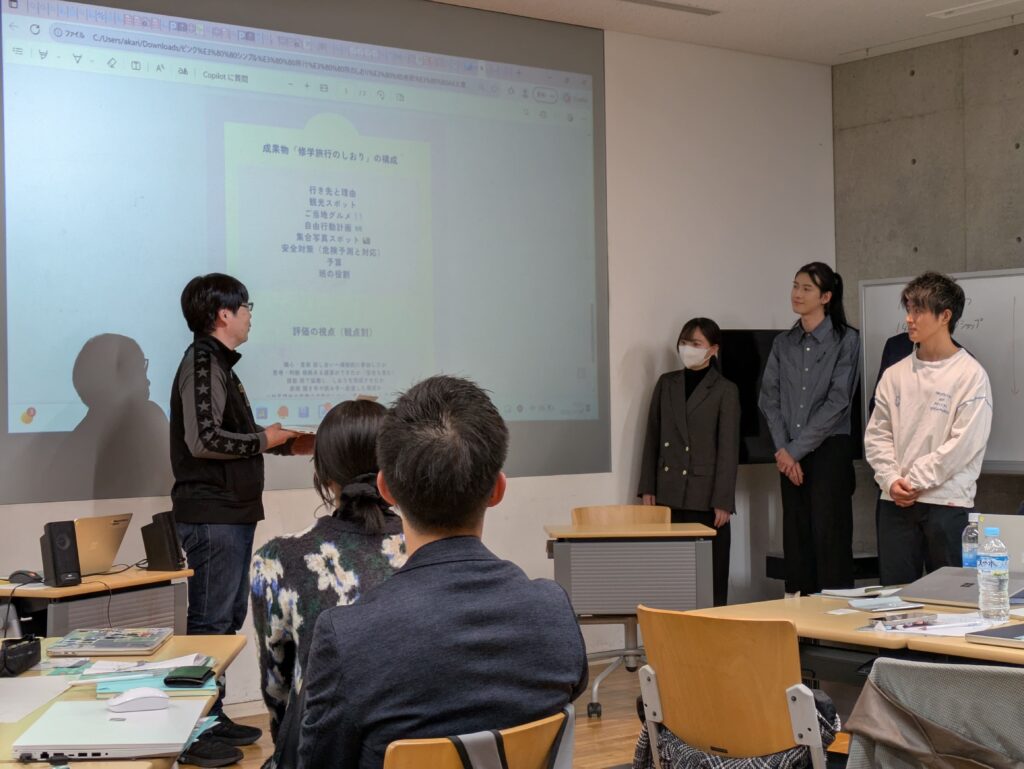

11月30日(日)、「桃太郎電鉄(桃鉄)を教育にどう活かすか」をテーマにしたワークショップが開催されました。

今回の桃鉄は、個別に操作するのではなく、班に1台の「教育版」をプレイしながら進めました。

ワークショップで4つの班(4人チーム2つ、5人チーム2つ)に分かれ、桃鉄を使った授業案を検討した結果、以下のようなアイデアが生まれました。

■ 4つの班による授業デザインの成果

◆ 1班:桃鉄 × メディアリテラシー

- 桃鉄はファンタジー要素が多く、固有名詞も現実と異なることから、ゲームとリアルを比較し、現実版にアップデートする授業を提案しました。

◆ 2班:桃鉄 × コミュニケーション(修学旅行のしおり)

- 桃鉄を地図帳のように使い、「行き先選び、予算、安全対策、印刷」まで子どもが主体的に作る“しおりづくり”を計画しました。

◆ 3班:桃鉄 × キャリア教育

- 桃鉄をプレイしながら、14〜23歳のライフステージをシミュレーションを提案しました。例えば、一人暮らしの場所、気になる職業、自分の価値観など、“問い”を通じて自己理解を深めるキャリア学習へと発展させる内容でした。

◆ 4班:桃鉄 × STEAM教育

- テーマは「住みたい町をデザインする」。市役所へのインタビュー、街歩き、データ分析、桃鉄マップ化など、社会とつながる本格的なSTEAM型探究が提案されました。

■ 全体の振り返り

審査員によるプレゼン審査の間に、全体の振り返りを行いました。

印象的だったメッセージは、

「アイデア出しができないと、探究の授業は面白くならない」

「アイデアを出して」と言うだけでは不十分で、

“どうアイデアを出すか”のガイドを授業に組み込むことが大切。

子どもには、

「最初は60点でいいよ」

と声をかけると一気に出やすくなり、慣れると自然にレベルが上がっていくという正頭先生からのお話がありました。

■ おわりに

今回のワークショップを通して、桃鉄を使った授業開発の可能性を具体的に形にすることができました。

ここで得たアイデアと気づきをもとに、、今後は実際の授業の中で桃鉄を活用し、新しい学びの可能性を広げていきたいと思います。

【2025年11月27日】ゼミ活動のご報告

投稿日時: 2025-11-27 投稿者: hamada

こんにちは。M2の濱田です。

大学の構内も銀杏が黄色に色づき、季節はすでに秋というより冬に近づいているように感じます。美しい大学の景色を見ながら歩いていると、ゼミに向かう足取りもいつもより軽く感じられますね。

さて、今日のゼミでは、大空さん、Leafyさん、濱田の3名による関連論文の発表が行われました。どの発表も非常に興味深く、知的好奇心を大いに刺激されました!

濱田の発表

今回の発表では、私の研究で採用している Design-Based Research(DBR)の理論的な枠組みを改めて整理し、その上で現在取り組んでいるニーズ分析(Phase 1)の進捗について共有しました。

研究の目的としては、日本の中学校英語教育において「自発的な英語発話が十分に生まれにくい」という現状に対し、自由度の高い学習環境である Minecraft を活用することで、生徒の発話をどのように促すことができるのかを明らかにすることを目指しています。情意面、言語的・認知的側面、そして学習環境面から発話に影響する要因を探り、DBRの枠組みに沿って授業デザインを段階的に改善しながら、発話促進に効果的なデザイン原理の導出を試みています。

DBRとは、教室にあるリアルな課題に対して、教師と研究者が協働しながら、「理論+テクノロジー+新しいデザイン」を組み合わせて実践し、その都度検証や改良を重ねることで、最終的に他の文脈にも応用できる設計原理を生み出す研究手法です。研究のプロセスは4段階に分かれており、私は現在その第1段階である「課題の特定とニーズ分析」を進めています。

先週は、研究フィールドとなる学校を訪問し、授業の様子を見学するとともに、先生方や生徒への聞き取りを行いました。そこで得られた情報を基に、現場にどのような課題があるのかを整理し、今後どのような授業デザインが適していそうかを検討しているところです。

12月には第1回目のパイロット授業を予定しており、それに向けて授業内容の詳細や質問紙の作成を進めていく予定です。

大空さんの発表

大空さんは、修士研究の議論を進めるにあたり、研究の方向性を明確にするため、研究倫理教育に関する既存研究の調査を行なっていました。その中でも、松沢による研究倫理教育の再考を促す論文を取り上げ、詳細に分析されていました。

大空さんが発表してくださった論文によると、研究倫理教育は従来、「研究作法」や「自己防衛の手段」として捉えられてきましたが、近年ではその手法自体を見直す動きが出ているそうです。ガイドラインや制度の整備によって形式的な枠組みは整ってきた一方で、今後は教育内容そのものの質を高めていく段階に入っていると指摘されています。また、多くの研究不正が「知らないうちに」生じるケースであり、罰則の強化だけでは防ぎきれないという課題も挙げられていました。さらに、不正の判断基準が文脈によって揺れるという「不均一性」も問題として示されています。こうした点をふまえ、単なる知識伝達ではなく、研究者自身が主体的に考え判断できるようになる「志向的な教育」の必要性が強調されていました。

大空さんが取り組んでいる修士研究は、まさにこの「志向的な教育」の重要性を扱うものであり、今回の文献が研究の議論や方向性を定めるうえで大きな示唆になったとのことでした。

Leafyさんの発表

Leafyさんは、フィッシング詐欺の被害には技術的な問題だけでなく、心理的要因が大きく関わっているという観点から、関連する文献を紹介してくださいました。フィッシングは、人の認知バイアスを巧みに利用し、緊急性や恐怖を喚起するメッセージを送りつけることで判断力を低下させると言われています。また、年齢や性別といった個人差要因も脆弱性に影響することが研究で報告されています。

今回の発表では、Big Five 性格特性とフィッシング行動の関連を調べた文献レビューを2本取り上げ、以下のような共通傾向が示されました。

・Neuroticism(神経症傾向):最も一貫した強いリスク要因

・Agreeableness(協調性)・Extraversion(外向性):状況依存だがリスクが高まりやすい

・Conscientiousness(誠実性):最も安定した保護要因として機能

・Openness(開放性):多くの研究で保護的に働くが、下位次元によっては例外もある

また、研究によって用いられる測定方法の違い(例:「on the farm」のような実験室的課題 vs. 「in the wild」のような自然に近い模擬攻撃)が、結果のばらつきに大きく影響することも指摘されていました。総じて、性格特性はフィッシング脆弱性を左右する重要な要因であり、特性によって弱点となる攻撃タイプが異なるため、教育・訓練は個別化が不可欠であると論じられていました。

これらの知見を踏まえ、Leafyさんは現在開発中のゲームの方向性についても考え直しているそうです。これまでは「詐欺を仕掛ける側」の視点に立ち、どのような点に注意すべきかを考えるゲームを構想していましたが、今回の文献を踏まえ、プレイヤーの性格特性に合わせてゲーム内のインタラクションが変化する、より個別化されたトレーニング設計も視野に入れているとのことでした。

藤本教授が 「ゲーミフィケーション カンファレンス QUEST」に登壇 しました

投稿日時: 2025-11-27 投稿者: shokotange

2025年11月21日、東京・丸の内の Tokyo Innovation Base にて、社会を“やりたくなる”で満たすための実践と議論の場 ―「ゲーミフィケーション カンファレンス QUEST」が開催されました。株式会社セガ エックスディー(SEGA XD)と ゲーミフィケーション研究所が主催のこの場には、産官学民のトップランナーが集い、ゲームの力を社会や生活にどう活かすかが語られました。

藤本教授は、「ゲーミフィケーションの現在地と未来」の基調講演に登壇し、岸本 好弘 氏(遊びと学び研究所)や谷 英高 氏(ゲーミフィケーション研究所 所長/SEGA XD CEO) らとゲーミフィケーションの現在地と未来について議論を深めました。

また、「Gamification Award 2025」表彰式では、審査委員としてゲーミフィケーションを活用している優れた取り組みを実施した企業・団体に表彰を行いました。

今回の QUEST は、ゲームを「遊び」から「社会の仕組み」や「行動を促すデザイン」へと拡張していく、その現在地と未来の可能性を強く感じさせるイベントとなりました。

イベントの詳細はこちら

イベントに関するプレスリリースはこちら